- Opioïdes chez les patients âgés

La mise en place d’ une antalgie par opioïdes chez les patients âgés représente souvent un défi. Si les opioïdes peuvent conduire à des effets indésirables dangereux, surtout chez une population gériatrique vulnérable, un contrôle insuffisant des douleurs entraîne, quant à lui, une diminution parfois dramatique de l’ état fonctionnel et de la qualité de vie des patients. Cet article propose de discuter ces enjeux et de revoir les principes pour une prescription plus sûre des opioïdes en gériatrie.

Selon l’ Office Fédéral de la Statistique, les traitements antalgiques, toutes classes confondues, sont les médicaments les plus consommés en Suisse, en particulier par les personnes âgées (1). La consommation d’ opioïde totale, exprimée en équivalent de morphine par habitant, a par ailleurs augmenté en Suisse de plus de 20 fois dans la population générale sur une période de 30 ans (1985-2015) (2). Une étude observationnelle genevoise a montré que 20% des patients gériatriques consultant aux urgences prenaient un opioïde à domicile et, parmi ceux-là, 1/3 consultaient en raison d’ effets indésirables liés à ce traitement (3). Il semble toutefois que les personnes de plus de 65 ans en Suisse ne reçoivent pas d’ avantage d’ opioïdes forts que les patients plus jeunes (4). Ceci peut sembler étonnant dans la mesure où la douleur est un symptôme très fréquent et dont la prévalence augmente avec l’ âge. Il semble cependant que la peur de prescrire des opioïdes chez des patients polymorbides et polymédiqués demeure importante.

La présence de comorbidités et le risque accru d’ effets indésirables chez les patients âgés modifient souvent la balance risque-bénéfice des antalgiques, ce qui restreint leur choix dans cette population. Les opioïdes, qui sont les antalgiques les plus efficaces disponibles et dont l’ usage est normalement réservé à des douleurs modérées à sévères aiguës ou après l’ échec des autres traitements à disposition, deviennent parfois la seule option thérapeutique médicamenteuse en gériatrie.

Importance d’ un traitement adéquat de la douleur

Il a été mis en évidence que la population gériatrique est souvent traitée de manière insuffisante par rapport à l’ intensité des douleurs présentées (5 - 8) et que les opioïdes forts sont sous-utilisés. Une banalisation, de la part des patients, qui considèrent la douleur inéluctable, et des soignants, qui n’ ont pas toujours la formation nécessaire pour évaluer adéquatement les manifestations douloureuses et leur prise en charge chez les patients âgés, en particulier en cas de communication verbale altérée ou de troubles cognitifs, pourrait en être la raison. Par ailleurs, la crainte des effets indésirables et un manque de formation ont été identifiés comme des éléments clés pour une absence d’ usage des opioïdes par les soignants dans cette population (9).

Une douleur insuffisamment traitée, surtout chronique, aura des effets délétères souvent plus importants chez la personne âgée, tant en termes de qualité de vie que de fonctionnalité. Elle peut s’ accompagner de troubles du sommeil et de l’ appétit, de dépression, d’ une mobilité réduite, de chutes et de l’ incapacité d’ assumer les activités de la vie quotidienne, entraînant possiblement une perte d’ indépendance (10, 11). Par ailleurs, un contrôle insuffisant des douleurs aiguës, particulièrement dans le contexte post-opératoire, peut conduire à un état confusionnel (12).

Alors qu’ initialement l’ administration d’ opioïdes était réservée à la prise en charge de douleurs nociceptives aiguës ou tumorales, la co-prescription d’ un opioïde per os pour le traitement de douleurs chroniques non-cancéreuses chez les patients gériatriques est admise pour un traitement à court terme de douleurs musculosquelettiques modérées à sévères persistantes, par exemple pour une poussée d’ arthrose ou des lombalgies basses, et en cas d’ échec des autres approches médicamenteuses ou non (9, 13, 14).

Vulnérabilité gériatrique spécifique aux opioïdes

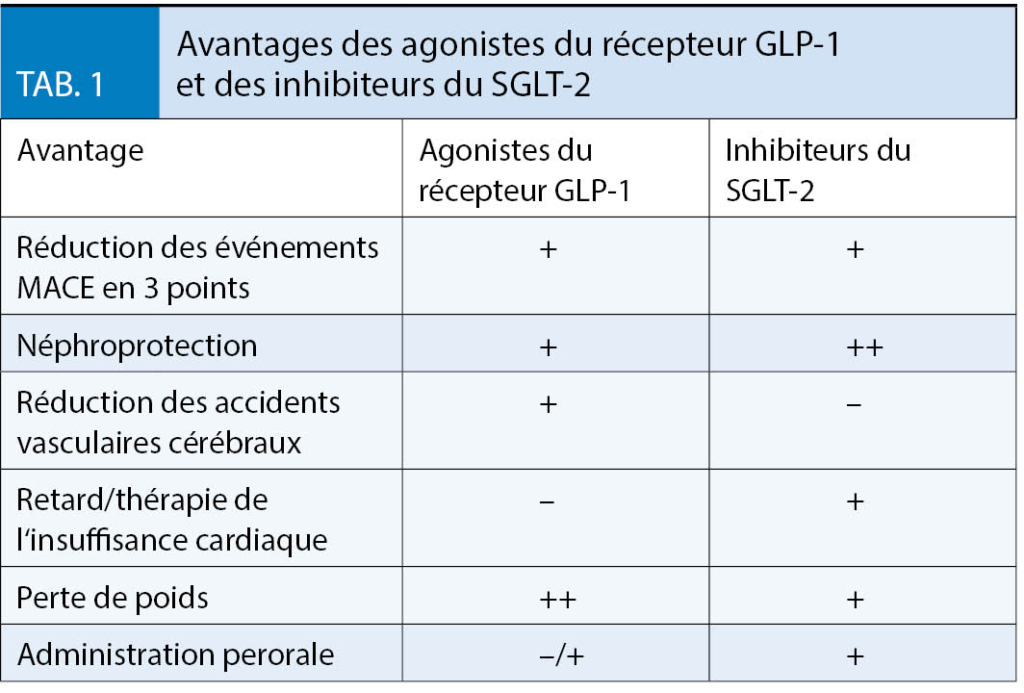

La crainte répandue d’ effets indésirables majorés et de conséquences graves chez les sujets âgés prenant des opioïdes est justifiée. Les modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques liées à l’ âge ainsi que les comorbidités et la polymédication, extrêmement fréquentes dans cette population, la rendent plus vulnérable aux événements indésirables sous opioïdes, qui sont en termes de caractéristiques les mêmes que dans le reste de la population mais dont les conséquences sont souvent plus graves (tab. 1). Ainsi, une thérapie par opioïde sans indication peut réduire la qualité de vie tout autant voire d’ avantage que la douleur-même pour laquelle elle est prescrite (14).

Une sensibilité pharmacodynamique augmentée chez la personne âgée, entraînant un effet plus prononcé pour une dose donnée, a été notamment rapportée avec tous les opioïdes. Ceci engendre, particulièrement en début de traitement, un risque de chute et de fracture dose-dépendant, encore majoré en cas de prise d’ autres traitements sédatifs, tels que benzodiazépines, antipsychotiques, antidépresseurs tricycliques ou antihistaminiques, mais permet également une réponse thérapeutique à des doses souvent moindres.

Principes pour une prescription plus sûre

Si les effets délétères potentiels des opioïdes chez les patients gériatriques sont une réalité, il existe des moyens simples d’ empêcher ou de limiter leur apparition dans cette population (tab. 1).

Il convient en premier lieu de réserver la prescription des opioïdes aux cas où les douleurs sont modérées à sévères et impactent de manière significative la qualité de vie et le niveau fonctionnel des patients (14).

Les opioïdes devraient dans la mesure du possible être accompagnés de mesures non médicamenteuses. On débutera par ailleurs la thérapie à des doses inférieures de 25-50 % et l’ augmentation se fera de manière plus prudente que chez les patients plus jeunes (11).

Il est essentiel de définir avec le patient un objectif thérapeutique réaliste à l’ introduction du traitement, tel qu’ une réduction de la douleur de 30 à 50 % ou une amélioration nette du sommeil, de la qualité de vie, de l’ état fonctionnel et une reprise des activités sociales. En cas de non atteinte de ces objectifs après 4 semaines au plus, l’ opioïde devra être arrêté de manière progressive (diminution de 25-50 % par semaine jusqu’ à l’ arrêt). En cas de pour-

suite de la thérapie, une nouvelle évaluation du traitement se fera au plus tard après 6 mois et une diminution de la dose ou un arrêt sera envisagé (11, 14).

La forme galénique à privilégier est la forme orale, mais l’ instauration d’ un patch est parfois envisageable, notamment en cas de trouble de la déglutition ou de problème d’ adhésion. Un traitement laxatif osmotique ou irritatif devrait accompagner la prescription.

Chez les patients âgés souffrant d’ insuffisance rénale, les antalgiques de choix sont la buprénorphine, et l’ hydromorphone, et éventuellement le fentanyl patch, qui ne s’ accumulent pas en cas de fonction rénale altérée (15). Il est à noter que c’ est la formule de Cockroft, prenant en compte le poids, qui devrait être utilisée pour estimer la fonction rénale des personnes âgées ayant une masse musculaire diminuée.

En cas d’ atteinte hépatique, on préférera des opioïdes glucoronoconjugués, tels que la morphine et l’ hydromorphone. La buprénorphine ou le fentanyl sont une alternative possible (16, 17).

En raison d’ un risque élevé d’ interaction pharmacocinétique, il est raisonnable d’ éviter la prescription de codéine et d’ oxycodone chez les patients polymédiqués et de prêter une attention particulière à la survenue d’ effets indésirables ou d’ une réponse thérapeutique insuffisante en cas de prescription d’ autres opioïdes substrats des cytochromes P450 (CYP), comme le tramadol (CYP 2D6) ou le fentanyl (CYP 3A4/5) (18). Leur effet peut être modifié en présence d’ interactions médicamenteuses ou d’ un polymorphisme génétique des CYP. Ceci est particulièrement valable dans le contexte de la pandémie actuelle à Sars-CoV2 (COVID-19), dont une des thérapies à l’ essai, le lopinavir/ritonavir (Kaletra®), inhibiteur des CYP3A4/5 et CYP2D6, entraîne un risque de surdosage ou d’ inefficacité thérapeutique en cas d’ administration d’ opioïdes substrats de ces enzymes. Il convient dans ces situations de privilégier la buprénorphine, ou la morphine qui éviteront une partie de ces interactions et de s’ informer du risque.

Par ailleurs, on limitera la polymédication autant que possible, en particulier les traitements sédatifs afin de réduire le risque de chute.

Copyright Aerzteverlag medinfo AG

Médecin cheffe de clinique

Service de pharmacologie et toxicologie cliniques

Département de médecine aiguë

HUG, rue Gabrielle Perret-Gentil 4

1211 Genève 14

Myriam.elbiali@hcuge.ch

Médecin chef du Service de pharmacologie et toxicologie cliniques

Centre multidisciplinaire d’évaluation et de traitement de la douleur

Département de médecine aiguë

HUG, rue Gabrielle Perret-Gentil 4

1211 Genève 14

Jules.Desmeules@hcuge.ch

Médecin adjointe agrégée responsable des unités de

psychopharmacologie clinique et du Centre multidisciplinaire

d’ évaluation et de traitement de la douleur

Service de pharmacologie et toxicologie cliniques

Département de médecine aiguë

HUG, rue Gabrielle Perret-Gentil 4

1211 Genève 14

Marie.Besson@hcuge.ch

Les auteurs ont déclaré n’ avoir aucun conflit d’ intérêts en relation avec cet article.

- Lorsque indiquée, la mise en place d’ une antalgie par opioïde per os doit être proposée chez un patient âgé, à la dose minimale efficace, avec comme objectif une réduction de la douleur d’ au moins 30%

et/ou une amélioration notable de la capacité fonctionnelle. - Une introduction et une titration prudente des doses est nécessaire ainsi qu’ une réévaluation régulière de l’ efficacité et de la tolérance au traitement.

- En cas de réponse insatisfaisante dans les quelques semaines, le traitement doit impérativement être arrêté.

- En effet, s’ il est important de traiter adéquatement la douleur en gériatrie, il faut également éviter de poursuivre un traitement n’ apportant pas de bénéfice antalgique suffisant et dont les effets indésirables potentiels peuvent être particulièrement délétères dans une population âgée vulnérable.

la gazette médicale

- Vol. 9

- Ausgabe 3

- Juni 2020