- Science et art: progrès ou évolution?

l n’ y a que l’ art et la science pour nous faire entrevoir et espérer une vie plus haute

(Beethoven, 1770-1827)

Dans l’ histoire de l’ humanité, l’ art précède la science. Le renne paléolithique et les fresques de Lascaux remontent à environ 20 000 ans avant J.-C. Une peinture rupestre datant de 40 000 ans vient d’ être découverte sur l’ île de Bornéo. Des « instruments » de musique sous la forme d’ os percés de trous, mis à jour par des recherches archéologiques, pourraient avoir 35 000 ans. La datation de l’ apparition de la musique demeure toutefois difficile à établir (1).

La technique à des fins domestiques (outils, feu) n’ est pas encore la science. Vers l’ an 1000 avant notre ère commence à s’ élaborer une pensée scientifique en Mésopotamie (à peu près l’ Irak actuel), en Egypte puis en Grèce ainsi qu’ en Chine et en Inde.

Avec les Grecs, grands mathématiciens, apparaît une science indépendante de tout dogme religieux, qui, avec la philosophie, cherche à expliquer le monde. Mais, dans leur désir de décrire et classer les phénomènes par le seul recours au pouvoir d’ abstraction de l’ esprit, les savants grecs, sauf en astronomie, négligent l’ observation et ne saisissent pas l’ importance de la recherche expérimentale, dépourvus qu’ ils sont, en outre, de moyens techniques suffisants.

La Science progresse, mais non sans obstacle

En effet, la culture et la philosophie grecques des Ecoles d’ Athènes et d’ Alexandrie sont stoppées par « l’ emprise absolue qu’ exerçait la religion chrétienne dans tout le monde occidental ; celle-ci imposait ses dogmes et submergeait tout ce qui n’ était pas elle. De cet étouffoir philosophique, l’ Occident ne sortira péniblement qu’ à la fin du Moyen Age. De la période romaine jusqu’ au 13ème siècle environ, la science occidentale n’ a été rien ou presque » (2). Le dogme demeure inoxydable : en 1914, l’ Eglise romaine met à l’ Index les oeuvres de Bergson (3) et en 2018, le pape qualifie de « tueurs à gages » les médecins pratiquant l’ IVG. Pendant 10 siècles, la science grecque fait le tour de la Méditerranée et s’ enrichit de la science arabe, surtout dans le domaine des mathématiques et de l’ astronomie. « Dès la fin du 13ème siècle, l’ Occident se trouvait ainsi au niveau scientifique de la fin de la période hellénistique » (2).

Les premières universités se fondent alors et, grâce aux traductions, on connaît puis on critique les théories grecques, Aristote en particulier. Au 13ème siècle apparaissent les verres optiques et au 14ème les premières horloges mécaniques indispensables à une mesure précise du temps dans la découverte de certaines lois physiques. D’ origine arabe et espagnole, la fabrication du papier se développe en Occident suivie de l’ imprimerie au 15ème siècle. Des inventions techniques voient le jour, dont le plus génial auteur est Léonard de Vinci (1452-1519) (4).

En 1543 sort l’ ouvrage de Copernic (1473-1543) dans lequel le polonais remplace le système géocentrique de Ptolémée d’ Alexandrie par le système héliocentrique. Il introduit un concept essentiel en science, celui de mettre en doute les fondements d’ une théorie antérieure (4). Remarquable coïncidence, la même année, le médecin flamand Vésale (1514-1564) publie son livre d’ anatomie issu de la dissection de corps humains, soulignant les erreurs de Galien (131-201) qu’ il admire cependant. Puis Harvey (1578-1657) découvre la circulation sanguine et introduit la méthode quantitative en médecine, précurseur de Claude Bernard (1813-1878) lui-même fondateur de la médecine expérimentale.

Vers 1610, Galilée (1564-1642) confirme la justesse du système de Copernic, crée sa longue vue astronomique et innove dans sa démarche consistant à vérifier par l’ expérience la véridicité d’ une hypothèse (4). A la fin du 17ème siècle, Newton (1642-1727) élabore le principe de la gravitation universelle et de la force d’ attraction entre deux masses. 250 ans plus tard, Einstein (1879-1955) expose sa théorie de la relativité restreinte puis générale. Moins cosmique mais combien utile est la conception, par le cardiologue français Constantin Paul (1833-1896), du stéthoscope biauriculaire à partir du cylindre en bois mono-auriculaire de Laennec (1781-1826), père de l’ auscultation cardio-pulmonaire (5).

Ce bref et très incomplet morceau d’ histoire rappelle que :

1. Science et croyance demeurent inconciliables, alors même que sévissent aujourd’ hui des créationnistes, de nombreuses sectes malfaisantes et des fanatiques religieux tueurs.

2. C’ est en s’ inspirant du travail de leurs prédécesseurs, en complétant leurs travaux, en osant critiquer leurs théories que les hommes ont fait progresser la science.

Ses fulgurants progrès au 20ème et au 21ème siècles touchent tous les domaines de la vie (médecine, communication, transport, astrophysique, robotique …) auxquels ils fournissent des moyens exceptionnels. La science aujourd’ hui alimente une réflexion philosophique plus « vraie » car enrichie d’ une meilleure compréhension de l’ univers et dépourvue de dogmes ancestraux et infondés. Elle ne répond pas (encore ?) à la question de l’ origine de la vie et de savoir comment la réunion de quelques molécules d’ ADN, signature des êtres vivants, a doté certains d’ entre eux de la faculté de penser, de connaître et de se projeter dans l’ avenir.

Seulement toute médaille a son revers. Arrivée à un incommensurable degré de complexité et de puissance, la science pose actuellement la question fondamentale de savoir si tout ce qu’ il est possible de faire en donne le droit.

Le big data, le réchauffement climatique, « l’ espace poubelle » (plus de 300 000 déchets en orbite autour de la terre), la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, le prolongement de la vie … résultent des progrès de la science. Aux nombreuses questions éthiques que pose leur difficile et incertaine gestion tentent de répondre, de façon diverse et parfois opposée, scientifiques, bioéthiciens, médecins, informaticiens, philosophes et politiques. D’ irréductibles certitudes, un certain degré d’ égotisme et la perspective d’ avantages matériels menacent la raison et le bon sens.

Le réductionnisme de l’ Evidence-Based Medicine ne saurait remplacer l’ intelligence et l’ expérience du médecin. « Ce que la médecine sait n’ est pas aussi bien prouvé que l’ apparat du dispositif Cochrane-EBM cherche à le faire croire » (6). L’ abaissement du seuil d’ intervention thérapeutique d’ un certain nombre de « pré-affections » confère à l’ assertion du Dr. Knock un caractère prophétique : « Les gens bien portants sont des malades qui s’ ignorent » (7). « La médecine a progressé à un tel point que plus personne n’ est en bonne santé » (Aldous Huxley, 1894-1963).

L’ homme bionique aspirant à une grande longévité se révélera sans doute, au mieux comme une illusion et un péché d’ orgueil, au pire comme une erreur et une injustice en regard des 7,55 milliards d’ habitants de la terre (2017, selon l’ ONU) dont fort peu pourraient « bénéficier ». « On ne remplacera pas le vivant par des puces électroniques » (8).

La pléthore de revues et de publications n’ en garantit pas la valeur ou l’ utilité. « Ce qui menace la science aujourd’ hui, c’ est moins la censure que la production forcenée de l’ insignifiance » (9). Les incontournables réseaux sociaux, « sommet » de la communication, donnent la parole à quantité d’ individus qui n’ ont rien à dire.

Contrairement à la Science, l’ Art ne progresse pas

Certes, les moyens se perfectionnent, ainsi le remplacement des neumes (du grec neuma = signe) en vigueur au moyen âge par la portée musicale à 5 lignes, la maîtrise de la peinture à l’ huile par Jan Van Eyck au 15ème siècle ou l’ augmentation de la puissance du son et de la tessiture du piano au début du 19ème siècle comparées à celles du piano-forte. Le violon, lui, apparaît dès son origine dans sa perfection grâce à l’ exceptionnel savoir faire des luthiers italiens (famille Amati 1520-1740, Antonio Stradivari 1644-1737, Guarneri del Gesù 1698-1744) heureusement conservé par les facteurs actuels. A la monodie des Grecs succèdent la polyphonie maîtrisée par le contrepoint puis l’ harmonie et les accords.

Mais la Vierge aux rochers de Léonard de Vinci (vers 1478) ou la Ronde de Nuit de Rembrandt (1642) ne sont pas moins belles ni moins élaborées que la Liberté guidant le peuple de Delacroix (1830) ou Guernica de Picasso (1937). « En quoi Mozart marquerait-il un progrès sur Bach ? En quoi Beethoven sur Mozart ? » (10).

S’ il ne progresse pas, l’ art évolue : la peinture de Monet n’ est pas celle des Frères Le Nain ni la musique de Ravel celle de Monteverdi.

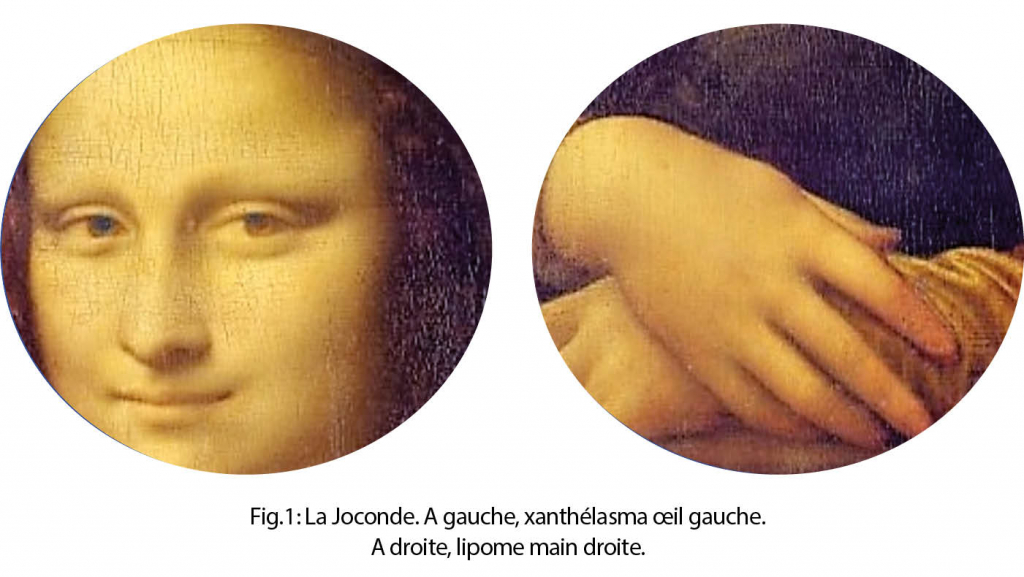

Léonard de Vinci à lui seul illustre cette différence entre la science et l’ art : les machines révolutionnaires (hélicoptère, scaphandre, sous-marin, automate) qu’ il conçoit ne peuvent pas encore être construites faute de progrès technique alors que sa Joconde est un chef-d’ œuvre de perfection, sans doute égalé mais jamais dépassé. Le don d’ observation de ce génie (qui écrivait de droite à gauche avec sa main gauche) suggère même que la florentine Lisa Gheradini, épouse de Francesco del Giocondo, était hypercholestérolémique car il la peint porteuse d’ un xanthélasma au coin interne de l’ œil gauche. Il ajoute un lipome à la face dorsale de sa main droite (fig. 1).

Des influences s’ exercent d’ une époque sur une autre, d’ une Ecole sur une autre, d’ un artiste sur un autre. En atteste l’ admiration exprimée par de grands musiciens envers leurs prédécesseurs ou leurs contemporains. Mozart (1756-1791) sur Beethoven : « Notez cet homme. Un jour il sera célèbre de par le monde ». Beethoven (1770-1827) sur Schubert (1797-1828) : « En Schubert il y a une étincelle vraiment divine ». Debussy (1862-1918) sur Bach (1685-1750) : « Bach qui contient toute la musique ». Brahms commence ainsi une lettre à Schumann : « Mon Maître vénéré ! ». Ravel, lui, affirme après avoir entendu le Prélude à l’ après-midi d’ un faune de Debussy : « C’ est à l’ audition de cette musique, voilà bien longtemps, que je compris ce qu’ était la vraie musique » (11). (En revanche, on ne saurait comprendre l’ aberration de Tchaïkovski (1840-1893) : « J’ envoie au diable de tout mon cœur la musique de Moussorgski ; elle est une vulgaire et basse parodie de la musique ») (12).

Quand Wagner (1813-1883) et Richard Strauss (1864-1949) élargissent la gamme diatonique par le recours au chromatisme, ils ont un illustre prédécesseur : Jean-Sébastien Bach (Fantaisie chromatique et fugue).

Lorsque les peintres dits impressionnistes réagissent au 19ème siècle contre la peinture officielle de l’ époque en privilégiant la vision de la nature, ils s’ inspirent des maîtres flamands et hollandais du « paysage atmosphérique » des 16ème et 17ème siècles.

Au 20ème siècle, l’ art évolue de façon dichotomique. En même temps que des œuvres de qualité, apparaissent différents mouvements qui accordent la primauté de l’ idée et de la théorie sur l’ œuvre, donnant immanquablement lieu à des productions d’ une rare indigence. A titre d’ exemples, le suprématisme de Malévitch (1879-1935) apparu en 1913, le dadaïsme (issu de dada, trouvé par une épingle piquant au hasard un mot dans le dictionnaire en 1916 !) de Duchamp (1887-1968), inventeur de la Joconde à moustaches qu’ il affuble de l’ acronyme LHOOQ (fig.2), le Pop art (1950), l’ art minimal (1960) et la musique aléatoire où le « compositeur » laisse à l’ interprète un degré variable d’ improvisation. Là, le discours change : « Si j’ ai raison, c’ est Beethoven qui a tort » (John Cage 1912-1992) ou « Si l’ on me démontrait que Schubert a vraiment fait de la musique, cela signifierait que moi, je n’ en ai jamais fait » (Pierre Boulez 1925- 2016) (13).

Si des hommes de science ont pu souffrir de l’ emprise de la religion, certains artistes ont payé leur tribut à la politique, même post mortem. Le même jour, 5 mars 1953, meurent un dictateur sanguinaire, Staline, et un grand compositeur et pianiste, Prokofiev. La Pravda passe sous silence le décès de ce dernier pendant une semaine ! Le régime nazi considère comme dégénérés Schönberg, Bartok, Hindemith, Chagall, Picasso, Klee, Kandinsky. Julian Barnes rapporte le calvaire qu’ impose à Chostakovitch (1906-1975) l’ appareil d’ état soviétique suivant la devise de Lénine : « L’ art appartient au peuple » (14). Moins dangereuse parce qu’ émise en démocratie mais tout aussi contraire à l’ essence même de l’ art, cette assertion d’ André Breton : « L’ art doit être fait par tous » (15). Barnes ne manque pas de rappeler les roubles offerts par des apparatchiks à Jean-Paul Sartre qui les justifie : « Nous ne refusons pas les incitations matérielles si une personne quitte le camp de la réaction pour le camp du progrès » (14).

Les progrès de la science ont sur l’ espèce humaine un impact sans commune mesure avec les productions artistiques. S’ il apporte à celles et ceux qui y sont sensibles, le reçoivent ou le pratiquent, les plus grandes joies et un haut réconfort, l’ art n’ est indispensable à la vie que d’ une relative minorité d’ individus. « L’ art est absolument inutile à la foule. Le gros public se complaît dans des œuvres de mauvais goût. Il y en a eu de tous les temps, elles répondent à un besoin, et on aura beau faire, rien ne l’ empêchera » (16).

« On reconnaît l’ artiste à ses inventions gratuites et à ce que son travail ne sert à rien » (12). Oui, l’ art est une des expressions les plus précieuses et les plus captivantes du génie humain mais il ne sert à rien dans la mesure où il n’ a guère d’ utilité pratique dans la vie quotidienne et c’ est là sa noble spécificité. Pas un jour ne passe depuis plus de 2 siècles sans que retentisse dans le monde la musique de Mozart qui fut enterré dans une fosse commune ! Lorsque Constance sa femme, malade le jour de l’ enterrement, voulut voir la tombe de son mari, personne ne put lui dire où il reposait (11).

La science a rendu à l’ art son plus bel hommage sous la forme de l’ enregistrement sonore (et aussi du cinématographe) qui non seulement véhicule, au travers de grands interprètes, les chefs d’ œuvre de la musique mais qui encore, dès le début du 20ème siècle, permet d’ entendre d’ illustres compositeurs jouer eux-mêmes leurs œuvres, émouvant et instructif témoignage (enregistrements au piano de Saint-Saëns en 1905, de Grieg et de Strauss en 1906, de Debussy en 1913, de Ravel en 1920, de Prokofiev en 1932).

Etrange ironie de l’ Histoire : environ 3000 ans séparent, au même endroit, l’ apparition de la pensée scientifique occidentale de sa disparition voulue par les barbares de l’ Etat islamique.

Cardiologue FMH

Chemin Thury 12

1206 Genève

jean-jacques.perrenoud@unige.ch

1. Deliège I, Ladinig O, Vitouch O. Musique et évolution. Editions Primento, Bruxelles, 2013.

2. Franeau J. L’ évolution historique de la pensée scientifique (1). SPS no 279, Paris, 2007.

3. Waterlot G. Dieu est-il transcendant ? Archives de Philosophie, tome 71. Editions Centre Sèvres, Paris, 2008.

4. Franeau J. L’évolution historique de la pensée scientifique (2). SPS no 281, Paris, 2008.

5. Gorny P. Histoire illustrée de la cardiologie. Editions Roger Dacosta, Paris, 1985.

6. Kiefer B. La discorde Cochrane. Rev Med Suisse 2018 ; 14 : 2188.

7. Romains J. Knock ou le triomphe de la médecine. Editions Gallimard, Paris, 1924.

8. Marck A, Toussaint JF. Nous nous approchons des limites biologiques de l’ espèce humaine. The Conversation, Paris, 5 février 2018.

9. Mauron A. Le gazouillis d’ Albert. Rev Med Suisse 2016 ; 12 : 523.

10. Comte-Sponville A. Dialogue sur l’art contemporain. L’ Information immobilière no 101, Genève, 2010.

11. Höveler C. Sommets de la musique. 4ème éd. Editions Daphné, Gand, 1954.

12. Schmid W. Concerts. Editions Delachaux et Niestlé, Neuchâtel-Paris, 1941.

13. Surrans A. Jeu de massacre : 100 compositeurs de A à Z. Editions B. Coutaz, Arles, 1988.

14. Barnes J. Le Fracas du temps (traduit de l’ anglais par Aoustin JP). Editions Mercure de France, Paris, 2016.

15. Breton A. Manifeste du surréalisme. Editions du Sagittaire, Paris, 1924.

16. Debussy C. Monsieur Croche antidilettante. Editions Gallimard, Paris, 1926.

la gazette médicale

- Vol. 8

- Ausgabe 2

- März 2019