- Vaccinations et antibiotiques

Le Symposium de l’ Association des internistes zurichois, VZI 2019 s’est une fois de plus avéré être un événement de formation exceptionnel pour toutes les catégories d’internistes. Sous l’organisation scientifique de Dr Barbara Himmelmann et Pr Stefan Vavricka, un programme largement diversifié et de grande qualité a été présenté. Cet article résume la conférence «Infectiologie» qui a fait partie de la réunion «mises

à jour cliniques».

Pr Annelies Zinkernagel a ciblé son intervention sur la liste récemment publiée des 10 premières causes de décès ayant comme thèmes les vaccinations et les antibiotiques, en particulier le nouveau plan de vaccination 2019, ainsi que sur la question des prescriptions d’ antibiotiques (pourquoi et comment, et surtout, pour combien de temps). Après tout, 6 des 10 sujets sont de nature infectieuse. Il s’ agit notamment de la pandémie mondiale de la grippe, de la résistance aux antibiotiques, du virus Ebola et d’ autres agents pathogènes très dangereux, de la dengue ainsi que du VIH.

Les vaccinations et les traitements antibiotiques se sont avérés très efficaces pour réduire la mortalité due aux maladies infectieuses au cours du dernier siècle. Aujourd’ hui, le scepticisme à l’ égard des vaccinations est malheureusement largement répandu.

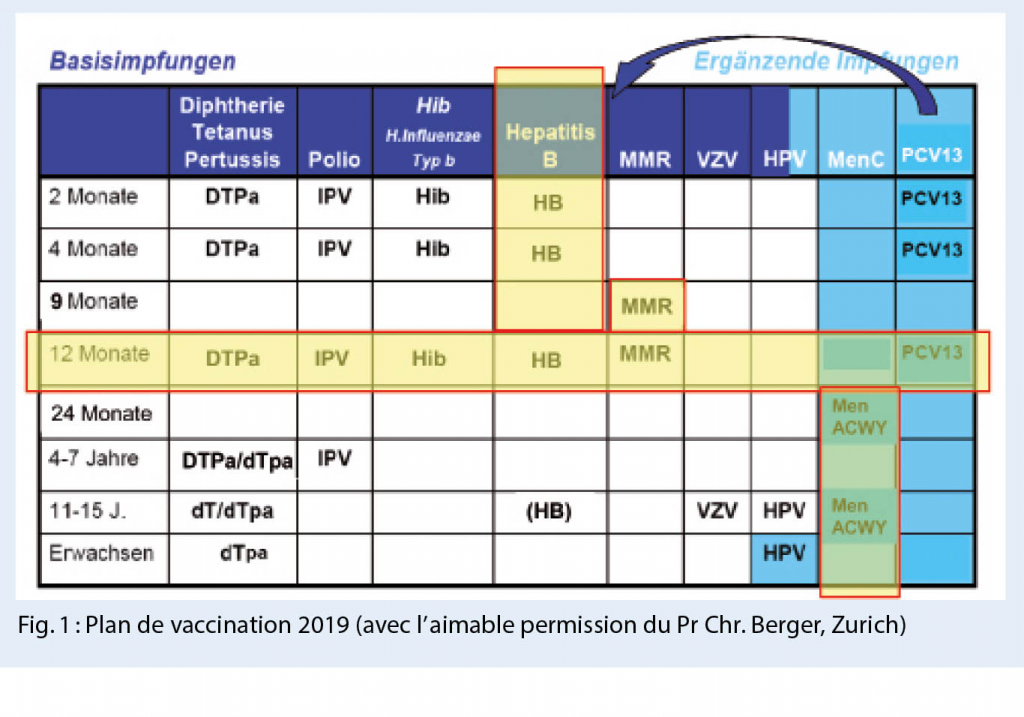

Plan de vaccination 2019

En ce qui concerne le nouveau plan de vaccination 2019 (fig. 1), l’ orateur a développé les points importants dans la pratique pour traiter les patients adultes : Hépatite B, méningocoque, VPH, MMR et FSME. Depuis l’ introduction de la vaccination contre l’ hépatite B chez les adolescents en 1998, les cas d’ hépatite B ont diminué, mais ne sont pas nuls. En raison de l’ acceptation non optimale de la vaccination chez les adolescents, le nouveau plan de vaccination recommande de vacciner les nourrissons à 2, 4 et 12 mois, les adolescents de 11-15 ans ainsi que les adultes de plus de 16 ans qui n’ ont pas encore été vaccinés.

L’ incidence des infections invasives à méningocoques a également diminué en Suisse au cours des dix dernières années, en particulier les infections des groupes B et C. Aujourd’ hui, 82 % des infections sont causées par les souches C, W et Y. Par conséquence, depuis l’ automne 2018, il est recommandé de remplacer le vaccin du groupe C par le vaccin quadrivalent ACWY. Ce dernier permet d’ immuniser les patients immunodéprimés, lors de statut après splénectomie ainsi que les recrues avec Boost tous les 5 ans si l’ immunosuppression continue.

Vaccination du VPH: mauvaise acceptation malgré la prévention de cancer

Bien que les infections au VPH puissent entraîner des verrues génitales ainsi que le cancer, l’ acceptation du vaccin est faible. Aujourd’ hui, toutes les filles et garçons entre 11 et 14 ans devraient être vaccinés avec 2 doses, à un intervalle de 6 mois, de 15 à 25 ans 3 doses, schéma 0, 1-2, 6 mois. Le vaccin 4-valent Gardasil® sera remplacé en 2019 par la variante 9-valent (post-vaccination non recommandée). La raison pour laquelle il faut vacciner les personnes de moins de 26 ans est que les infections qui ont été transmises n’ entraînent pas de séroconversions fiable. En outre, elles n’ offrent pas une protection suffisante contre les nouvelles infections. En revanche, la vaccination entraîne une séroconversion protectrice de près de 100 % chez les hommes et les femmes, car les infections naturelles ont peu accès aux ganglions lymphatiques, contrairement aux vaccins administrés par voie intramusculaire. La vaccination à l’ âge de 11 à 26 ans doit avoir lieu dans le cadre des programmes cantonaux de vaccination, les coûts de la vaccination sont alors pris en charge.

La vaccination contre la rougeole est l’ une des grandes réussites de la médecine : plus de 20 millions de décès ont ainsi été évités depuis son introduction en 1963 et l’ incidence de la maladie a été considérablement réduite depuis l’ introduction de la deuxième dose de vaccin en Suisse en 1996. La rougeole est très contagieuse et, en raison de l’aversion généralisée actuelle pour la vaccination, une augmentation de 30% des cas de maladie doit être observée dans le monde entier. Il est nécessaire de combler les écarts de vaccination pour toutes les personnes insuffisamment vaccinées (moins de 2 vaccinations ROR documentées) étant nées avant 1963 : la recommandation personnelle du médecin joue un rôle clé dans la motivation d’ une vaccination de suivi ! Etant donné qu’ aujourd’ hui de facto près de 50 % des enfants de moins de 3 ans, étant déjà souvent dans des berceaux, terrain de jeu des virus de la rougeole, ne sont pas protégés, le plan de vaccination a été adapté et la nouvelle recommandation est de vacciner à 9 et à 12 mois.

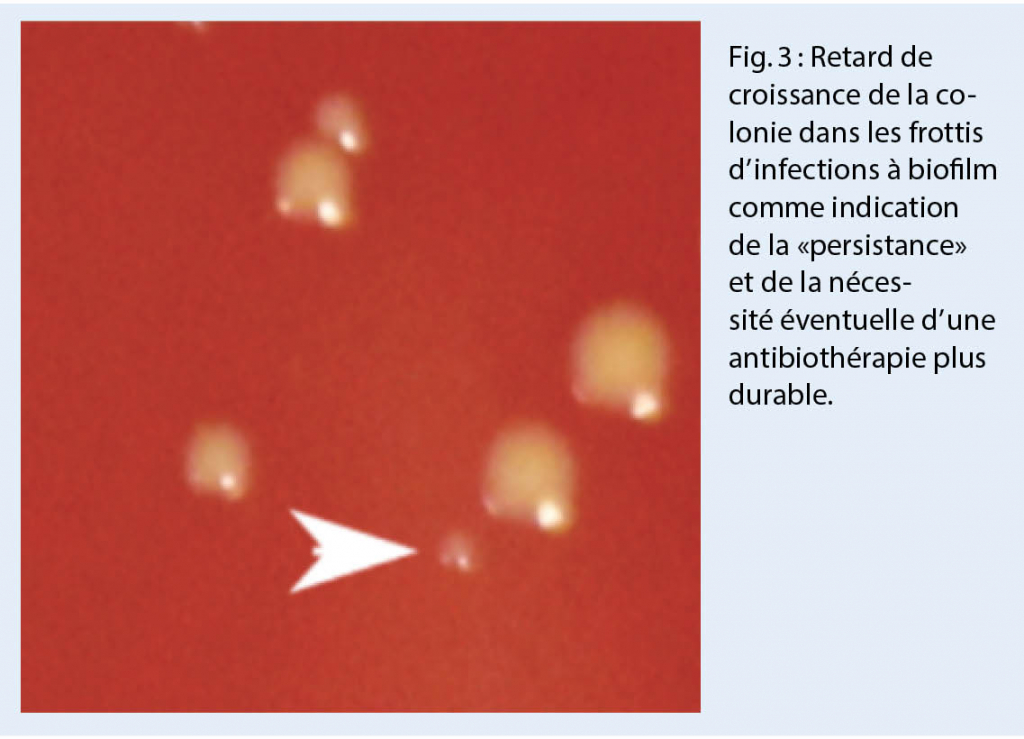

L’ encéphalite à tiques en hausse malgré une vaccination efficace et tolérable

Les visites chez le médecin dues aux piqûres de tiques et aux maladies associées aux tiques augmentent d’ année en année. En particulier, le nombre de personnes souffrant d’ encéphalite à tiques (TBE) par FSME ne cesse d’ augmenter et la proportion d’ IgM positives à l’ FSME. a atteint 36 % en 2018 ; là encore, une vaccination efficace existe. Afin de combler les lacunes en matière de vaccination, la recommandation du Conseil de vacciner les personnes dans les zones à risque de TBE a été étendue à toutes les personnes en Suisse, à l’ exception de Genève et du Tessin (figure 2). Calendrier de vaccination : 3 doses à 0, 1 et 6 mois pour FSME-Immun CC® ; 0, 1 et 10 mois pour Encepur®. Vaccinations de rappel recommandées tous les 10 ans, la nécessité de vaccinations de rappel plus fréquentes n’ est pas prouvée.

Combien de temps faut-il prendre des antibiotiques ?

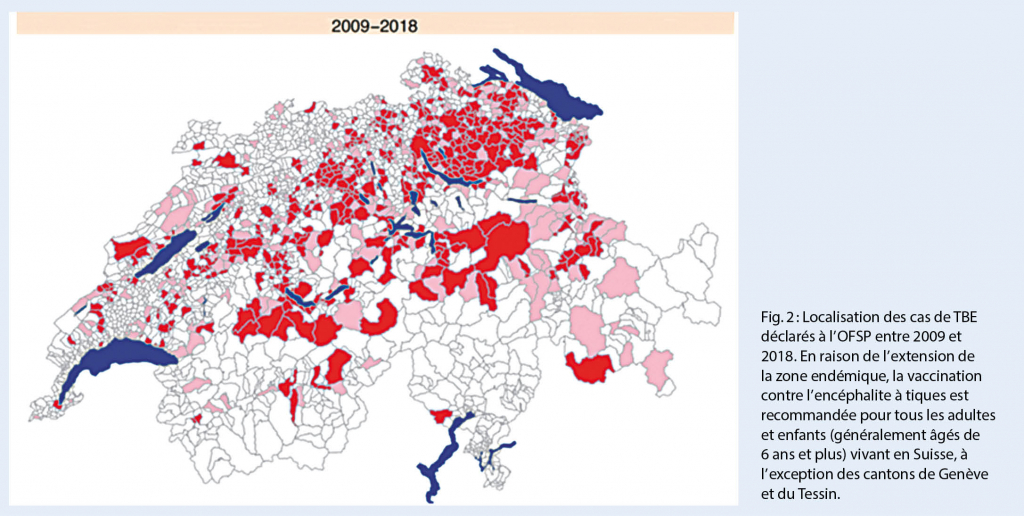

Une question centrale dans l’ utilisation des antibiotiques concerne la durée du traitement. Des études récentes ont montré que la prise d’ antibiotiques est généralement trop longue, ce qui est dû à la crainte de rechutes. Dans les infections actives avec division cellulaire rapide des agents pathogènes, un antibiotique peut inhiber les mécanismes clés de division et tuer les bactéries en 3 à 10 jours. Par contre, les bactéries endormies, comme la tuberculose, peuvent échapper à l’ effet des antibiotiques. En plus de la localisation des infections dans des endroits privilégiés tels que les abcès, intracellulaires ou biofilms associés, où les antibiotiques n’ atteignent pas les bactéries et où des interventions chirurgicales sont souvent nécessaires pour le traitement, les bactéries dites «persistantes», métaboliquement inactives, jouent un rôle important dans les infections chroniques – elles nécessitent donc une thérapie à long terme. Lors de l’ examen de bactéries provenant de milieux acides comme les abcès ou le biofilm, on observe souvent des colonies en faible croissance (Fig. 3), qui ne commencent à se développer qu’ après s’ être à nouveau étalées. On peut aussi démontrer dans des expériences que les bactéries stressantes ne se développent que plus tard et que, dans cette phase, les antibiotiques sont parfois très bien tolérés. La détection microbiologique de ces persistances peut donc être une indication de la nécessité d’ un traitement de longue durée. Fait notable, la résistance génétique au S.aureus est rare en Suisse. En effet, la proportion de SARM est inférieure à 10 %.

Source : Symposium de l’ Association des internistes zurichois VZI, session Update Infectiologie, Zurich, 31.1.2019

Facharzt FMF Innere Medizin und Gastroenterologie

Neuhausstrasse 18

8044 Zürich

Schulthess_hk@swissonline.ch