- Violence en gériatrie ou « Violence » en gériatrie ?

Cet article s’ intéresse aux situations décrites comme « violentes » et qui concernent, en particulier, les agissements des patients sur leur entourage, familial ou professionnel. Seulement si nous pouvons penser ces épisodes, leur implication sur la définition des limites et leur valence de communication, nous pourrons ensuite les décrypter, leur donner du sens et les inscrire dans un parcours de soin. Un outil de lecture sera présenté comme exemple d’ une démarche clinique intégrée.

Si nous questionnons les équipes des soins à domicile ou des institutions hospitalières, d’ hébergement ou encore, parfois, les proches aidants, les épisodes de « violence » sont la plupart du temps à l’ origine d’ une importante détresse qui peut affecter considérablement la qualité de vie et le sentiment de performance professionnelle.

Il nous semble nécessaire, pour avancer dans la réflexion, d’ opérer une distinction entre les termes de « violence » et d’ « agressivité ». L’ étymologie du mot violence se réfère au latin violentia : l’ utilisation de la force physique (vis) de manière brutale pour imposer sa propre volonté et obliger l’ autre à la soumission (1). Le mot agressivité, par contre, trouve son origine latine en ad-gradi(-gressus), qui implique l’ idée d’ aller vers (2). Pierre Benghozi souligne comme ce n’ est pas le caractère « douloureux ou spectaculaire qui caractérise la violence » mais son action destructrice sur le lien. Si la violence détruit le lien et est agie généralement hors du cadre, l’ agressivité peut trouver place à l’ intérieur du lien et assumer une valeur relationnelle. « L’ agressivité vise à restaurer un lien désavoué. Elle interpelle, convoque, provoque l’ autre. C’ est une forme d’ appel, une tentative de surmonter les impasses à la parole en conflictualisant la relation, de dire ce qui ne peut se dire autrement et espérer être entendu » (3). Sur cette base, nous abandonnerons ici le mot violence car de la violence, en tant que destruction du lien, nous pouvons seulement nous protéger. En revanche, nous souhaitons réfléchir sur les comportements empreints d’ agressivité partant du présupposé que ceux-ci nous informent sur la relation.

L’ agressivité symptôme de la crise

L’ agressivité est un symptôme, un événement morbide qui coïncide avec un autre événement dont il peut être l’ effet ou le signe, un indice, quelque chose qui se passe au même temps. En gériatrie, elle peut se présenter comme symptôme dans des maladies d’ origine très différente qui vont de la douleur physique ou morale, aux pathologies psychiatriques, somatiques, à l’ abus de substances licites ou illicites, aux démences, aux troubles de la personnalité et la liste ne sera jamais exhaustive parce que l’ agressivité est toujours un processus d’ origine multifactorielle. Parallèlement, l’ agressivité peut faire écho, pour ceux qui la reçoivent, avec un sentiment de frustration et honte, ou de remise en question du sens et des limites, ou encore avec un sentiment de solitude.

Que l’ on se place du côté du patient ou du soignant, il est difficile de ne pas ressentir la situation comme un moment de crise. James Hillman souligne l’ importance, dans une situation de crise, de pouvoir déjà lui reconnaître une valeur, avant encore de pouvoir lui attribuer un sens (4). Il s’ agit donc d’ abord de situer le moment et le contexte, pour pouvoir inscrire un épisode dans une histoire relationnelle qui a un avant et un après.

L’ agressivité, un moment dans une histoire

Comment faire alors pour donner de la valeur à ce qui se passe ? Il s’ agit en premier lieu de le reconnaître. Constater la situation, l’ identifier, pouvoir décrire et discuter avec d’ autres, constitue probablement le premier pas pour ne pas banaliser l’ événement et le rabaisser à un rang moins important que d’ autres symptômes. In-scrire un épisode d’ agressivité dans une séquence d’ événements qui inclue un antécédent, un épisode et une conséquence, signifie lui donner le même droit d’ existence que d’ autres symptômes couramment rapportés. Personne ne s’ imaginerait de décrire un symptôme (fièvre, délire, désorientation etc.) sans fournir le contexte dans lequel il se produit et pourtant, souvent, l’ agressivité est mentionnée comme un moment isolé, incompréhensible. Surtout dans les institutions, existe une certaine réticence à mentionner les moments d’ agressivité comme si ceux-ci devaient pointer une situation qui « n’ avait pas bien été gérée », comme s’ il s’ agissait d’ attribuer des fautes (au patient, au soignant, à l’ institution) plus que de relater un symptôme.

Alors, si nous voulons passer du fait de lui donner de la valeur à celui de lui donner du sens, nous devons l’ inscrire dans une histoire.

Putting the P.I.E.C.E.S. together

Divers outils ont été élaborés pour décrire et analyser un événement clinique en milieu gériatrique. « Putting the P.I.E.C.E.S. together » est une démarche canadienne (5), intéressante pour son approche multidisciplinaire et multifactorielle. Surtout lors d’ un travail en équipe pluridisciplinaire, il est fondamental de récolter le plus grand nombre d’ informations avec des valences différentes qui peuvent aider à comprendre un épisode donné. Pour ce faire les auteurs proposent de répondre à 3 questions :

1. Qu’ est-ce qui a changé ? S’ agit-il d’ un nouveau problème ? D’ un ancien problème qui se manifeste aujourd’ hui différemment, ou du même problème qui est appréhendé différemment par l’ entourage ?

2. Quels sont les risques que la situation implique, et quel est leur degré ?

3. Quelle action peut être entreprise ?

Physical (les causes somatiques, les médicaments, le handicap etc.)

Intellectual (les problèmes cognitifs)

Emotional (les troubles de l’ adaptation, de l’ humeur, de la pensée, de la personnalité)

Capabilities (les compétences instrumentales et non de la vie quotidienne)

Environment

Social (le réseau, l’ histoire de vie, les valeurs de référence).

Lors d’ un épisode d’ agressivité, en raison de l’ impact défavorable que celui-ci peut avoir sur le fonctionnement d’ un individu ou d’ une équipe, le risque plus important est de structurer une réponse automatique et immédiate qui laisse peu d’ espace à la valeur de communication que le geste peut avoir. C’ est pour cette raison qu’ utiliser un outil qui nous oblige à prendre en considération plusieurs paramètres peut se révéler intéressant.

Dans le même ordre d’ idée, les auteurs proposent l’ acronyme U.F.I.R.S.T. pour imaginer comment articuler la réponse à travers des interventions qui incluent le patient, l’ équipe, l’ environnement : Understanding, Flagging, Interaction, Reporting/Reflecting, Support, Team.

La réponse : une occasion pour interroger la pratique

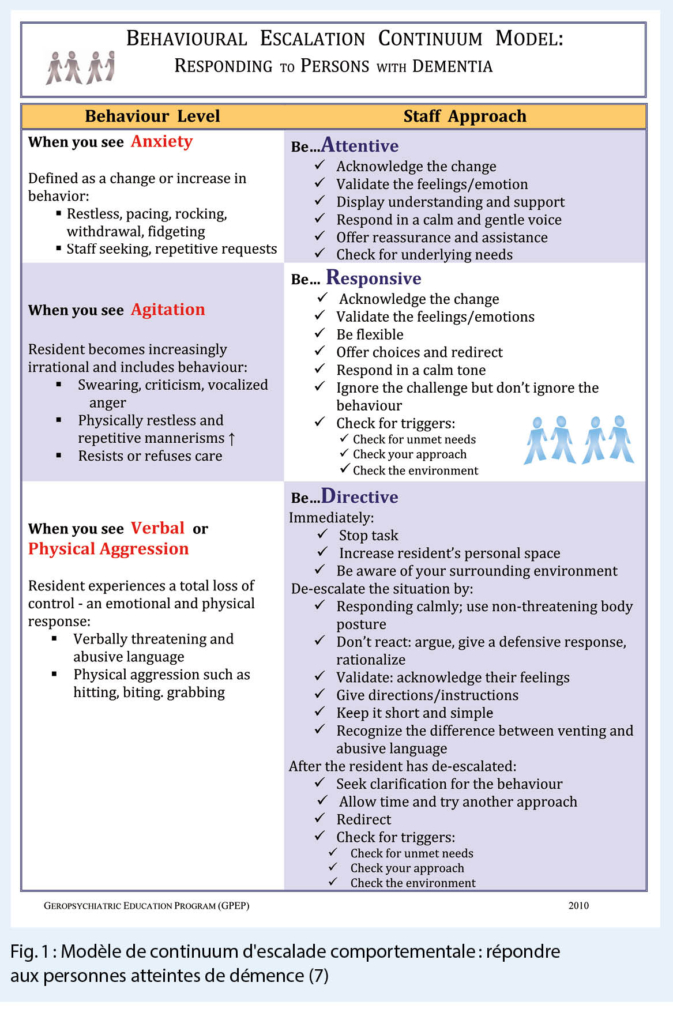

Carl Rogers souligne l’ importance d’ être préparés à répondre non seulement aux contenus intellectuels et rationnels de ce qui est dit par un sujet mais aussi (et peut-être surtout) aux émotions qui le sous-tendent (6). Nous pouvons traduire ceci dans une situation d’ agressivité, comme la nécessité de lire le comportement en termes de communication entre deux parties. C’ est pour cette raison que pas seulement l’ action, mais aussi la posture, les convictions et les émotions des deux parties rentrent en jeux. La formation des équipes à la gestion d’ épisodes d’ agressivité devrait souligner des éléments qui sont parfois en apparente contradiction avec les mythes fondateurs du soin. La reconnaissance de la peur, de sa propre agressivité et le renoncement à faire seuls et donc à sa propre toute-puissance, en sont des exemples qui ressortent de l’ activité de supervision d’ équipes multidisciplinaires, un outil puissant pour soutenir la réflexion dans ce genre de situations. Se sentir congruent avec soi-même, reconnaître ses limites et celles de l’ autre, activer plutôt le calme, la flexibilité et la chaleur sont des pistes pour l’ élaboration de programmes de formation qui complètent les indications déjà décrites en littérature dont un exemple est illustré dans la figure 1.

Copyright Aerzteverlag medinfo AG

Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, Spécialiste

en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée

2 rue des Vaudrès

1815 Clarens

alessandra.canuto@hin.ch

L’ auteur n’ a déclaré aucun conflit d’ intérêts en rapport avec cet article.

- L’ agressivité est un symptôme qui doit être rapporté, communiqué, discuté et compris comme tout symptôme présenté par un patient.

- L’ agressivité peur être lue comme le contenant (peu adapté, mais parfois le seul à disposition) d’ une communication qui doit être décryptée dans le contexte d’ une histoire.

- Intervenir dans une situation d’ agressivité mobilise les ressources des soignants en termes de comportements mais aussi dans leur convictions, postures et croyances.

- Ne pas rester seuls face à une situation d’ agressivité est probablement le début de la solution. La supervision est un outil puissant pour faciliter la compréhension de ces situations

- L’ agressivité a une étiologie multifactorielle qui demande, pour être comprise, une observation sous des angles différents et par des intervenants de différents horizons.

1. www.Treccani.it

2. www.etimo.it

3. Benghozi P. La violence n’ est pas l’ agressivité : une perspective psychanalytique des liens. Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe. 2010/2

4. Hillman J. Trame perdute. Cortina Editore, Milano, 1985

5. Hamilton P, Harris D, Le Clair k, Collins J. “Putting the P.I.E.C.E.S. Togheter”.

A Model for Collaborative Care and Changing Practice. 6th Edition (R), Canada, 2010

6. Carl R. Rogers, La relation d’ aide et la psychothérapie, ESF, Montrouge, 2019

7. https://www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/information-sheets/working-safely-with-dementia-handouts/behavioural-escalation-continuum-model-responding-to-persons-with-dementia?lang=en, visité le 14 avril 2020

la gazette médicale

- Vol. 9

- Ausgabe 3

- Juni 2020