- Ulnokarpale Handgelenkschmerzen – eine Handhabe für die Praxis

Der ulnare Handgelenksschmerz ist ein häufiges Symptom mit einer Vielfalt an zu Grunde liegenden Erkrankungen oder Verletzungen. Aufgrund der komplexen Anatomie und Biomechanik des Handgelenks mit dem ulnokarpalen Komplex mitsamt dem triangulären fibrokartilaginären Komplex (TFCC), dem distalen Radioulnargelenk (DRUG) und den ulnaren Handwurzelknochen (Carpalia) ist eine Zuordnung der Beschwerden zu den bestimmten Ursachen schwierig. Eine gezielte klinische Untersuchung und weiterführende bildgebende Diagnostik ist unumgänglich, um die wichtigsten Differenzialdiagnosen bereits früh zu erkennen und die entsprechenden ersten therapeutischen Schritte und eine frühe und gezielte Zuweisung zum Handchirurgen zu veranlassen.

Einleitung

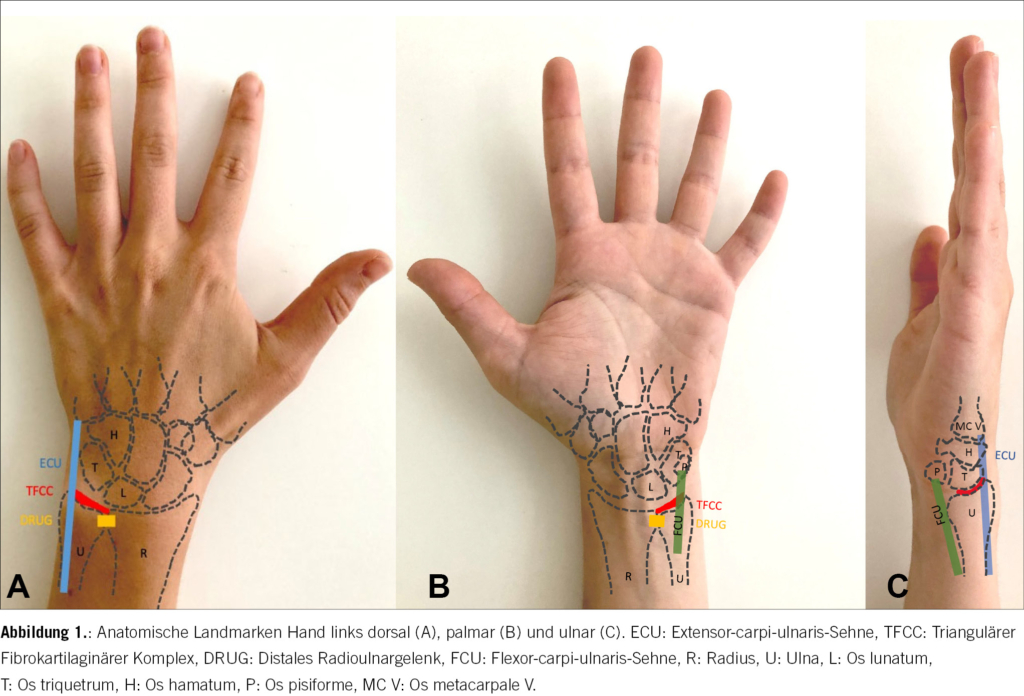

Das klinische Beschwerdebild und die zugrundeliegenden Ursachen der ulnokarpalen Handgelenksschmerzen sind vielseitig und auf den ersten Blick nicht immer eindeutig einer Diagnose zuzuordnen. Eine gezielte klinische Untersuchung unter Kenntnis der anatomischen Landmarken (Abb. 1.) , sowie eine gerichtete bildgebende Diagnostik können allerdings zur korrekten Diagnose führen und helfen, die ersten therapeutischen Schritte in die Wege zu leiten oder die Zuweisung zum Spezialisten zu vereinfachen. Das differenzialdiagnostische Vorgehen bei ulnokarpalen Handgelenksschmerzen möchten wir anhand eines Fallbeispiels erläutern und die Differenzialdiagnosen sowie das Vorgehen bei der Auswahl der bildgebenden Diagnostik im Anschluss näher beleuchten.

Fallbeispiel und differenzialdiagnostische Überlegungen

Eine 37-jährige Physiotherapeutin klagt seit dem Biken vor einigen Wochen über zunehmende, belastungsabhängige Schmerzen im ulnaren Handgelenk ohne eigentliches Trauma. Die Schmerzen treten vor allem beim Aufstützen auf dem extendierten Handgelenk, aber auch bei axialen Belastungen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit auf. Eine Selbsttherapie mit nicht steroidalen Antirheumatika (NSAR) zeigte vorübergehend Wirkung. Die Patientin hatte zuvor nie Schmerzen im Handgelenk. In der klinischen Untersuchung des Handgelenks zeigt sich eine im Vergleich zur Gegenseite leicht eingeschränkte Ulnarduktion, Extension und Flexion sowie Pro-/Supination. Gleichzeitig werden insbesondere in der endgradigen Ulnarduktion und Extension Schmerzen angegeben. Eine Druckdolenz besteht explizit über dem dorsalen Ulnokarpalgelenk. Die Stabilitätsprüfung im distalen Radioulnargelenk (DRUG) ist symmetrisch zur Gegenseite und ohne Krepitationen. Die Pro-Supinationsbewegung unter gleichzeitiger Kompression von distalem Radius und distaler Ulna ist schmerzfrei, und die Sehne des Extensor carpi ulnaris (ECU) verläuft stabil über dem Ulnakopf.

Beim Blick auf die Anatomie des ulnaren Handgelenks (Abb. 1) kommen verschiedene Strukturen als Schmerzursache in Frage: ECU-Sehne, DRUG, triangulärer fibro-kartilaginärer Komplex (TFCC), luno-triquetrales Gelenk, piso-triquetrales Gelenk oder hamato-lunäres Gelenk.

Aufgrund der erhobenen klinischen Befunde können die in Frage kommenden Strukturen bereits mit hoher Sicherheit weiter eingeschränkt werden. Die explizite Lokalisation der Druckdolenz über dem ulnokarpalen Gelenk spricht gegen eine Pathologie des hamato-lunären Gelenks (Druckdolenz weiter distal) oder des piso-triquetralen Gelenks (Druckdolenz ulnar und/oder palmar). Das schmerzfreie DRUG macht eine Schmerzursache hier unwahrscheinlich. Bei indolenter ECU-Sehne fällt diese als Ursache auch ausser Betracht. Das Auslösen des Schmerzes bei Ulnarduktion und Extension zusammen mit der Druckdolenz über dem ulnokarpalen Gelenkspalt lässt aber auf eine Pathologie des TFCC und/oder einen Konflikt zwischen distaler Ulna und Carpus schliessen. Der TFCC ist ein Verbund aus verschiedenen Bändern und stabilisiert das DRUG und den ulnokarpalen Handgelenksanteil (s.u.). Er kann sowohl traumatisch als auch degenerativ geschädigt sein.

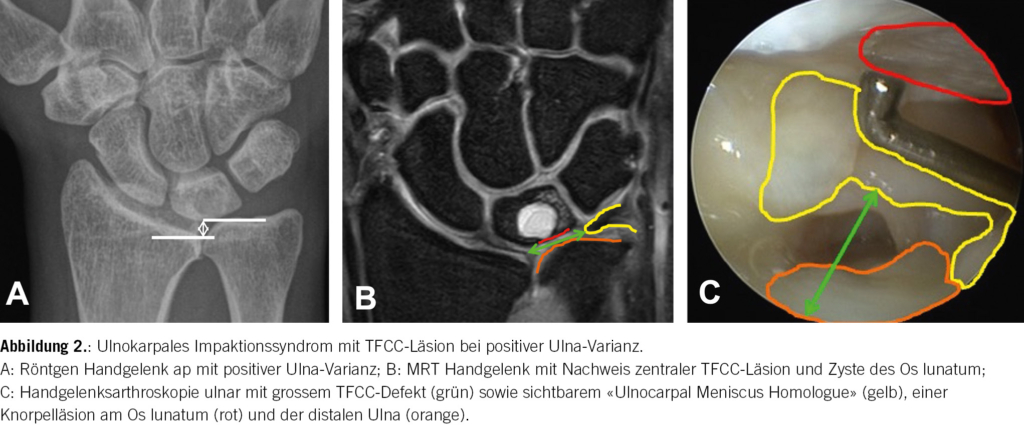

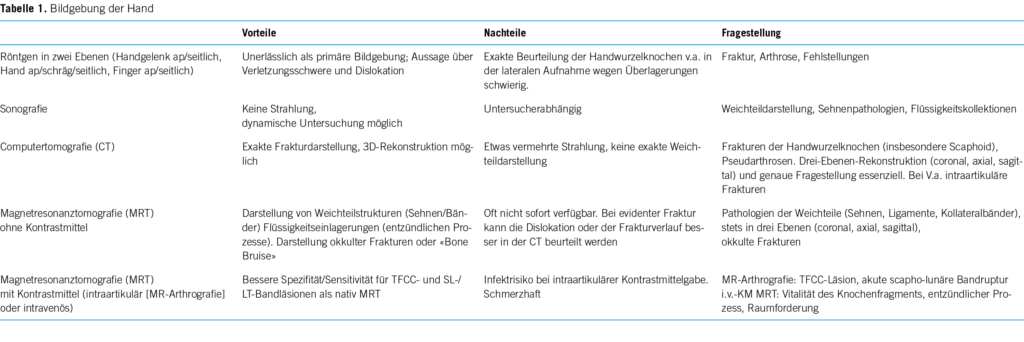

Nachdem durch die genaue Untersuchung die in Frage kommenden anatomischen Strukturen eingegrenzt wurden, stellt sich die Frage des weiteren Vorgehens. Soll zugewartet und der Spontanverlauf abgewartet, sollen weitere Abklärungen, insbesondere eine Bildgebung, getätigt oder direkt therapeutische Massnahmen eingeleitet werden? Bei der Entscheidung, ob zugewartet werden kann, stellt sich die Frage, ob dadurch ein relevantes Therapiefenster verpasst werden könnte. Bei langsam zunehmenden Schmerzen im Bereich des ulnaren Handgelenks ohne vorangegangenes Trauma und ohne Instabilität im DRUG kann dies mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Die Anamnese und Befunde sprechen eher für eine Überlastungssituation oder ein degeneratives Geschehen, welche wenig zeitkritisch bezüglich einer Behandlung sind. Im Fall einer traumatischen Bandläsion (z.B. TFCC mit DRUG-Instabilität, scapho-lunäre Bandläsion) sähe das anders aus, da hier eine zeitnahe Therapie das Outcome verbessert. Da die Patientin bereits einen Therapieversuch mit NSAR mit lediglich temporärer Besserung durchgeführt hat, erscheint ein weiteres Zuwarten nicht zielführend. Bei der Abwägung Physio-/Ergotherapie versus Bildgebung priorisieren wir in dieser Situation ganz klar Letzteres, um abschätzen zu können, welche Therapieoption die besten Erfolgschancen hat. In der Auswahl der bildgebenden Diagnostik stehen das konventionelle Röntgen, die Computertomografie, die Magnetresonanztomografie und die Sonografie zur Verfügung. Ein konventionelles Röntgenbild ist als Erstdiagnostik indiziert, um einen Überblick über die knöchernen Strukturen und Lagebeziehungen, Traumafolgen oder degenerative Veränderungen zu erhalten. Zur genaueren Evaluation einer knöchernen Pathologie macht ein anschliessendes CT Sinn. Eine MRT eignet sich hervorragend für die Diagnostik von ligamentären und versteckten ossären Pathologien, wird aber erfahrungsgemäss zu häufig als Erstdiagnostik verordnet, obwohl es nicht notwendig wäre. Im Fall unserer Patientin wurden zu Beginn Röntgenbilder des Handgelenks angefertigt (Abb. 2.A). Hier zeigt sich eine im Vergleich zum Radius längere Ulna (positive ulnare Varianz, sog. Ulna-Plus-Variante). Gleichzeitig zeigt sich eine rundliche, zystische Läsion im Os lunatum. Durch die Überlänge der Ulna kann es zu einer Impaktion des Ulnakopfs gegen die proximale Handwurzelreihe kommen. Dies kann im Verlauf der Zeit zu Veränderungen im TFCC, der zwischen diesen beiden Strukturen liegt, oder im Knochen führen, wobei sich hier vor allem zystische Veränderungen im Os lunatum und/oder im Ulnakopf zeigen. Auch wenn sich der TFCC als ligamentäre Struktur im Röntgen nicht direkt darstellen und beurteilen lässt, kann aufgrund der Klinik und der Befunde im konventionellen Röntgen die Diagnose eines ulnokarpalen Impaktionssyndroms gestellt und ein Behandlungsplan gemacht werden. Eine MRT ist häufig nicht notwendig zur Diagnosesicherung, kann aber helfen, den Zustand des TFCC und mögliche degenerative Veränderungen besser zu definieren. In der MRT unserer Patientin zeigt sich denn auch eine grosse zentrale TFCC-Läsion mit einem Knorpelschaden am Os lunatum (Abb. 2.B), was obige Diagnose bestätigt.

Es bleibt nun das weitere Vorgehen festzulegen. Bei starken Schmerzen können eine Ruhigstellung und analgetische Therapie für ein bis zwei Wochen sinnvoll sein. Eine intraartikuläre, unter Röntgenkontrolle durchgeführte Kortisonspritze ist ebenfalls eine gute Option zur Linderung starker Schmerzen. Meist sind dies jedoch keine Dauerlösungen, da das Grundproblem nicht beseitigt wird. Bei unserer Patientin erfolgte deshalb eine Arthroskopie zum Débridement des TFCC und einer lokalen Synovektomie sowie eine offene Ulnaverkürzungsosteotomie von 4 mm zur Entlastung des ulnokarpalen Kompartimentes (Abb. 3). Dies führte zu einer Beschwerdefreiheit bei sämtlichen Tätigkeiten innerhalb von sechs Monaten.

Ulnokarpales Impaktionssyndrom

Das ulnokarpale Impaktionssyndrom kann primär aufgrund einer anlagebedingten positiven ulnaren Varianz oder posttraumatisch auftreten, i.d.R. wenn der Radius nach distaler Fraktur in Verkürzung abheilt. Die ulnokarpale Gelenkspalt-Verschmälerung führt zu einer erhöhten Belastung des dazwischen liegenden TFCC. Dies kann mit der Zeit zu einer zentralen TFCC-Läsion und zu einem Knorpelschaden am Os lunatum und am Ulnakopf, später auch zu luno-triquetralen Bandläsionen führen [1]. Die Patientinnen und Patienten beschreiben entweder langsam zunehmende oder nach einem bestimmten Ereignis (Sturz, Schlag, etc.) rasch auftretende ulnare Handgelenksschmerzen. In der klinischen Untersuchung zeigen sich Schmerzen typischerweise in Ulnarduktion und Extension im Handgelenk, da dabei das ulnokarpale Kompartiment komprimiert wird (Ulnocarpal Stress Test) [2]. Zur weiterführenden Diagnostik sollte zunächst eine konventionelle Röntgenaufnahme mit Bestimmung der ulnaren Varianz durchgeführt werden. Bestätigt sich eine positive ulnare Varianz, sollte bei entsprechenden Beschwerden eine Überweisung an eine Handchiurgin oder einen Handchirurgen erfolgen, wo die Entscheidung bzgl. weiterer Abklärungen (MRT) und Therapie erfolgen kann. Eine Ulnaverkürzungsosteotomie ist bei vorliegender Ulna-Plus-Variante das therapeutische Mittel der Wahl, um die Kraftverteilung im Handgelenk wieder zu normalisieren [3].

TFCC-Läsion

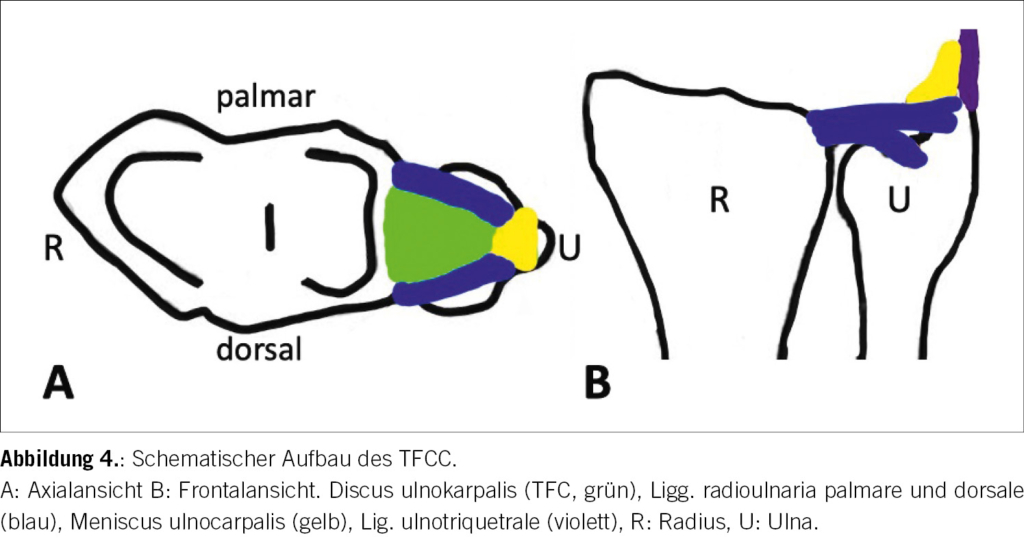

Verletzungen des triangulären fibrokartilaginären Komplexes können sowohl degenerativ als auch traumatisch entstehen [4]. Der TFCC ist der Hauptstabilisator des DRUG. Er erstreckt sich vom ulnarseitigen Radius bis zum Processus styloideus ulnae sowie zur proximalen Handwurzelreihe (Abb. 4). Die dorsalen und palmaren Anteile sind bandartig (Lig. radioulnare dorsale und Lig. radioulnare palmare) und stabilisieren das DRUG. Der zentrale Teil dazwischen, der eigentliche Diskus (triangulärer Faserknorpel), ist wie ein Trampolin aufgespannt. Er hat keine wesentliche stabilisierende Funktion. Nach distal-ulnar hin schliesst eine meniskeale Struktur, das «ulnokarpale Meniscus Homologue» an. Zusätzlich stabilisiert der TFCC durch die Bänder der Ulna zum Carpus (Lig. ulno-triquetrale und Lig. ulno-lunare) auch diesen. Bei Läsionen des TFCC klagen Betroffene typischerweise über Schmerzen bei Ulnarduktion sowie bei Kombinations-Bewegungen mit Pro-/Supination und Belastung im Handgelenk. Eher selten wird auch über eine Instabilität des DRUG berichtet. Eine solche muss bei ulnokarpalen Handgelenkschmerzen immer gesucht werden. Hierzu wird der Arm auf dem 90 ° flektierten Ellbogen aufgestützt. Mit der einen Hand des Untersuchers werden Carpus und distaler Radius fixiert, während mit der anderen Hand die distale Ulna gefasst und nach palmar und dorsal bewegt wird. Dabei wird einerseits auf das Ausmass der Translation geachtet, andererseits darauf, ob endständig ein harter (Band eher intakt) oder weicher (Band eher rupturiert) Anschlag verspürt wird. Der Test wird in neutraler und in maximaler Pro- und Supinationsstellung durchgeführt und mit der gesunden Gegenseite verglichen [5]. Besteht in einer der Stellungen eine vermehrte Translation, sollte eine Überweisung zu einem Handchiurgen stattfinden. Bildgebend ist die MRT das Diagnostikum der Wahl [6]. Läsionen ohne Instabilität profitieren von einer temporären Ruhigstellung, nicht-steroidalen Antiphlogistika, intraartikulären Kortisoninfiltrationen oder Physiotherapie und benötigen nicht zwingend eine chirurgische Therapie [7]. Bei Läsionen mit Instabilität muss eine chirurgische Refixation zwingend evaluiert und, wenn für notwendig befunden, möglichst zeitnah durchgeführt werden [8].

DRUG-Arthrose

Arthrose im distalen Radioulnargelenk (DRUG) führt zu schmerzhafter Pro-/Supination und Instabilität. In der klinischen Untersuchung zeigen sich Schmerzen und Krepitation vor allem bei Kompression von Radius und Ulna gegeneinander bei gleichzeitiger Pro-/Supination (Radioulnar Compression Test) [9].

Wegen geringer Kongruenz von Ulnakopf und Incisura ulnaris des Radius hängt die Stabilität des DRUG in hohem Masse von ligamentären Stabilisatoren ab. Eine chronische Instabilität kann zur Ausbildung einer schmerzhaften Arthrose führen. Ursächlich sind hier häufig TFCC-Läsionen oder in Fehlstellung verheilte distale extraartikuläre Radiusfrakturen, welche zu einer Veränderung des ulnaren Inklinationswinkels führen [10]. Neben der primären und posttraumatischen DRUG-Arthrose kommen ebenso inflammatorische und rheumatische Ursachen in Betracht. Um die Entwicklung einer DRUG-Arthrose zu verhindern, sollten die möglichen Ursachen rechtzeitig therapeutisch, ggf. auch chirurgisch, angegangen werden. Hat sich eine symptomatische Arthrose etabliert, werden vorerst die konservativen Massnahmen (Schienenanpassung, Antiphlogistika, Injektionen) ausgeschöpft. Als chirurgische Optionen stehen die Implantation einer Ulnakopfprothese oder Rettungsoperationen wie z.B. eine Resektion des Ulnakopfs (Operation nach Darrach) oder eine distale radioulnare Arthrodese mit proximaler Pseudarthrose (Operation nach Kapandji) zur Verfügung [11, 12].

Hamatumspitzen-Syndrom

Auch eine Impaktion im Bereich der Carpalia, am Gelenk zwischen Os lunatum und Os hamatum, kann Ursache von ulnokarpalen Handgelenksschmerzen sein. Hier zeigen sich dorsale Druckschmerzen etwas distal des ulnokarpalen Gelenkspalts lokalisiert. Diese sind durch einen Knorpelschaden an der Hamatumspitze, ggf. auch am Lunatum, verursacht. Oft liegt eine anatomische Variante des Os lunatum mit direkter Artikulation zum Os hamatum vor (Abb. 5) [13]. Personen mit ausgeprägter Symptomatik profitieren von einer Handgelenksarthroskopie und Knochenresektion am Os hamatum [14].

Pisotriquetralarthrose

Bei der Pisotriquetralarthrose sind die Schmerzen eher seitlich und palmar lokalisiert. In der klinischen Untersuchung können Schmerzen und Krepitationen durch Druck und Verschiebung des palmar gut tastbaren Os pisiforme ausgelöst werden. Schmerzen werden häufig durch Extension im Handgelenk verstärkt, da hierbei das Os pisiforme stärker an das Triquetrum gepresst wird. Konventionell-radiologisch können typische Arthrosezeichen wie Gelenkspaltverschmälerung und Osteophytenbildung mit einer Zielaufnahme des Pisotriquetralgelenks (wozu das Handgelenk in leichter Supination aufgenommen wird) dargestellt werden. Eine Injektion eines Lokalanästhetikums in das Pisotriquetralgelenk unter Durchleuchtung bewirkt eine sofortige Schmerzfreiheit und beweist die Diagnose. Bei ausgeprägten Beschwerden kann eine Resektion des Os pisiforme erfolgen [15].

Pathologie der Extensor-carpi-ulnaris-Sehne

Pathologien der ECU-Sehne respektive des 6. Strecksehnenfachs stellen extraartikuläre Ursachen ulnokarpaler Handgelenksschmerzen dar. Die Sehne verläuft innerhalb des 6. Strecksehnenfachs in einer Rinne neben dem Ulnastyloid. Neben der Funktion als Ulnardeviator und Extensor im Handgelenk fungiert der ECU auch als aktiver Stabilisator des DRUG. Durch den Sehnenverlauf über dem Ulnakopf und die Insertion an der Basis des Metacarpale V ändert sich die Verlaufsrichtung der Sehne im Bewegungsablauf der Pro-/Supination beträchtlich. Das 6. Strecksehnenfach übernimmt deshalb eine wichtige stabilisierende Funktion und ist anfällig für Verletzungen, die zu einer symptomatischen Instabilität der Sehne führen können. Neben der Instabilität können auch atraumatisch verursachte Tenosynovitiden und Ansatztendinosen zu Schmerzen führen.

Typischerweise werden Schmerzen bei Unterarmdrehbewegungen beklagt. Zudem können Schwellung und akut zunehmende Schmerzen nach manueller Tätigkeit, auch nachts und in Ruhe auftreten. Eine Schmerzprovokation kann bei Ulnarduktion/Extension gegen Widerstand ausgelöst werden. Bei einer Instabilität der Sehne kann es ausserdem zu einem schmerzhaften Schnappphänomen kommen, wenn die Sehne über den Ulnakopf springt. Dies kann in der klinischen Untersuchung reproduziert werden, indem das Handgelenk bei voller Supination voll flektiert und ulnardeviiert wird [16].

Die chronische Subluxation und die dadurch einhergehende Synovialitis können klinisch diagnostiziert und mittels MRT oder Ultraschall erhärtet werden. Akute Verletzungen können allenfalls mittels Vorderarmschiene in leichter Handgelenksextension und Radialduktion behandelt werden [17]. Bei persistierenden Symptomen muss eine operative Stabilisierung erfolgen. Bei der Ansatztendinopathie der ECU-Sehne ist das Punctum maximum der Druckdolenz im Bereich der Basis des Os metacarpale V zu finden. In der Akutphase sind Ruhigstellung, Kühlung und orale Therapie mit nicht-steroidalen Antirheumatika hilfreich. Bei persistierenden Beschwerden kann eine Kortisoninfiltration erwogen werden. In hartnäckigen Fällen muss eine operative Therapie mittels Glättung der Sehne und Entfernung von etwaigen Osteophyten erfolgen [18].

Zusammenfassung

Ulnokarpale Handgelenksschmerzen stellen eine differenzialdiagnostische Herausforderung dar. Mit einer differenzierten klinischen Untersuchung und einer gezielten bildgebenden Diagnostik lassen sich die Pathologien jedoch weiter eingrenzen. Die obige Differenzialdiagnoseliste sollte bei ulnokarpalen Schmerzen stets systematisch durchgegangen werden. Bei der Erstvorstellung sollte eine konventionell-radiologische Diagnostik des Handgelenks mit Frage nach ulnarer Varianz und ossären Pathologien durchgeführt werden. Mit Ausnahme der TFCC-Läsion mit DRUG-Instabilität ist eine Therapieeinleitung aber wenig zeitkritisch, d.h. es kann je nach Ausmass der Beschwerden durchaus zuerst eine 6-wöchige symptomatische Therapie durchgeführt werden. Tritt in dieser Zeit keine wesentliche Besserung ein, sollte eine handchirurgische Beurteilung oder eine weitergehende Diagnostik indiziert werden. Im Fall einer klinischen DRUG-Instabilität sollte eine sofortige handchirurgische Beurteilung angestrebt werden.

Im Artikel verwendete Abkürzungen

CT Computertomografie

DRUG Distales Radioulnargelenk

ECU Extensor carpi ulnaris

MRT Magnetresonanztomografie

NSAR Nicht-steroidale Antirheumatika

TFCC Triangulärer fibrokartilaginärer Komplex

Chefarzt Handchirurgie

Kantonsspital Graubünden

Loëstrasse 170

7000 Chur

Schweiz

mathias.haefeli@ksgr.ch

Historie

Manuskript eingereicht: 06.12.2022

Nach Revision angenommen: 30.01.2023

Interessenskonflikte

Es bestehen keine Interessenskonflikte.

- Ulnocarpale Handgelenkschmerzen stellen aufgrund der anatomischen Komplexität auf engem Raum eine differenzialdiagnostische Herausforderung dar.

- Bei der Erstvorstellung sollte nebst der differenzierten klinischen Untersuchung eine konventionell-radiologische Diagnostik des Handgelenks mit Frage nach ulnarer Varianz und ossären Pathologien durchgeführt werden.

- Mit Ausnahme der TFCC-Läsion mit DRUG-Instabilität ist eine fachärztliche Vorstellung wenig zeitkritisch, und es kann zuerst eine 6-wöchige symptomatische Therapie durchgeführt werden.

- Im Fall einer klinischen DRUG-Instabilität oder bei therapierefraktären Beschwerden sollte hingegen eine rasche handchirurgische Beurteilung angestrebt werden.

Lernfragen

1. Welche Bildgebung sollte standardmässig bei ulnokarpalen Handgelenkschmerzen durchgeführt

werden?

a) MRT mit Kontrastmittel intraartikulär

b) MRT mit i.v. Kontrastmittel

c) Standard-Röntgenbild Handgelenk in zwei Ebenen

d) CT

e) Sonografie

2. Zu den Hauptfunktionen des TFCC gehört:

a) Stabilisierung des skapho-lunären Intervalls

(SL-Intervall)

b) Stabilisierung des distalen Radio-Ulnargelenks (DRUG)

c) Einleitung der Ulnarduktion bei supiniertem

Vorderarm

d) Limitieren der Radialduktion

3. In welchem Fall sollte eine rasche handchirurgische Beurteilung stattfinden?

a) Bei chronischen Handgelenkschmerzen ohne Trauma und normalem Radiologiebefund

b) In jedem Fall bei ulnokarpalen Handgelenk-

schmerzen

c) Bei klinischer Instabilität des DRUG

d) Bei degenerativer TFCC-Läsion und gelegentlichem NSAR-Bedarf

1. Palmer AK, Werner FW. The triangular fibrocartilage complex of the wrist-anatomy and function. J Hand Surg Am. 1981;6:153–162.

2. Nakamura R, Horii E, Imaeda T, Nakao E, Kato H, Watanabe K. The ulnocarpal stress test in the diagnosis of ulnar-sided wrist pain. J Hand Surg Br. 1997;22:719–723.

3. Sachar K. Ulnar-sided wrist pain: evaluation and treatment of triangular fibrocartilage complex tears, ulnocarpal impaction syndrome, and lunotriquetral ligament tears. J Hand Surg Am. 2012;37:1489–1500.

4. Palmer AK. Triangular fibrocartilage complex lesions: a classification. J Hand Surg Am. 1989; 14:594–606.

5. Kleinman WB. Stability of the distal radioulna joint: biomechanics, pathophysiology, physical diagnosis, and restoration of function what we have learned in 25 years. J Hand Surg Am. 2007;32:1086–1106.

6. Petsatodis E, Pilavaki M, Kalogera A, Drevelegas A, Agathangelidis F, Ditsios K. Comparison between conventional MRI and MR arthrography in the diagnosis of triangular fibrocartilage tears and correlation with arthroscopic findings. Injury. 2019;50:1464–1469.

7. Sander AL, Sommer K, Kaiser AK, Marzi I, Frank J. Outcome of conservative treatment for triangular fibrocartilage complex lesions with stable distal radioulnar joint. Eur J Trauma Emerg Surg. 2021;47:1621–1625.

8. Shinohara T, Tatebe M, Okui N, Yamamoto M, Kurimoto S, Hirata H. Arthroscopically assisted repair of triangular fibrocartilage complex foveal tears. J Hand Surg Am. 2013;38:271–277.

9. Yao J, Skirven T, Osterman L, Culp RW. Clinical Assessment of the Wrist. In: Cooney WP (ed.). The Wrist: Diagnosis and Operative Treatment. 2nd ed. Rochester, MN; Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins: 2010;119–150.

10. Prommersberger KJ, Lanz U. [Biomechanical aspects of malunited distal radius fracture. A review of the literature]. Handchir Mikrochir Plast Chir. 1999;31:221–226.

11. Sauvé L. KM. Nouvelle technique de traitement chirurgical des luxations récidivantes isolées de l’extrémité inférieure du cubitus. J Chir (Paris). 1936;47:589–594.

12. Darrach W. Partial excision of lower shaft of ulna for deformity following Colles’s fracture. 1913. Clin Orthop Relat Res. 1992:3–4.

13. Viegas SF, Wagner K, Patterson R, Peterson P. Medial (hamate) facet of the lunate. J Hand Surg Am. 1990;15:564–571.

14. De Smet L, Degreef I. Hamate Impingement: A Rare Cause of Ulnar Wrist Pain? In: Del Pinal F, Mathoulin C, Nakamura T, (eds.). Arthroscopic Management of Ulnar Pain. Berlin; Springer: 2012:191–197.

15. Compson J. Arthroscopic Management of Piso-Triquetral Conditions. In: Del Pinal F, Mathoulin C, Nakamura T, (eds.). Arthroscopic Management of Ulnar Pain. Berlin; Springer: 2012;237–252.

16. Garcia-Elias M. Tendinopathies of the Extensor Carpi Ulnaris. Handchir Mikrochir Plast Chir. 2015;47:281–289.

17. Patterson SM, Picconatto WJ, Alexander JA, Johnson RL. Conservative treatment of an acute traumatic extensor carpi ulnaris tendon subluxation in a collegiate basketball player: a case report. J Athl Train. 2011;46:574–576.

18. Heras-Palou C. Extraarticular Ulnar-Sided Wrist Pain. In: Del Pinal F, Mathoulin C, Nakamura T (eds.). Arthroscopic Management of Ulnar Pain. Berlin; Springer: 2012;191–197.

PRAXIS

- Vol. 112

- Ausgabe 11

- September 2023