- Ultraschallgesteuerte Synovialbiopsie

Eine 47-jährige Patientin stellte sich mit einer Arthritis des PIP III der linken Hand vor. Es gab keine Hinweise auf eine Kollagenose oder Spondyloarthritis, jedoch waren HIV und Hepatitis B bekannt. Laborchemische Untersuchungen zeigten keine Anzeichen für eine systemische Entzündung. Eine Infiltration mit 10 mg Kenacort führte zunächst zu einer Besserung, doch die Arthritis trat nach einigen Monaten erneut auf. Zur weiteren Diagnostik wurde eine ultraschallgesteuerte Synovialbiopsie durchgeführt, die überraschend Gichttophi zeigte. Die weitere Untersuchung der Hände mittels Dual-Energy-CT zeigte Uratkristalle in den umgebenden Weichteilen. Ultraschallgesteuerte Synovialbiopsien sind eine nützliche diagnostische Methode bei unklarer Arthritis. Sie sind kostengünstig, wenig invasiv und gut verträglich. Bei Gicht bleibt die Punktion mit Harnsäurekristallnachweis der Goldstandard, jedoch stellt die Biopsie eine wertvolle Alternative dar.

Schlüsselwörter: Gicht, ultraschallgesteuerte Synovialbiopsie, Arthritis Title E: Chase the source to uncover the truth

Fallbericht

Wir berichten über eine 47-jährige Patientin, die sich in der rheumatologischen Sprechstunde mit einer schmerzhaften Schwellung und Überwärmung des proximalen Interphalangealgelenkes (PIP) III der linken Hand vorstellte. Die Patientin berichtete, dass die Beschwerden innerhalb eines halben Tages aufgetreten seien und seither persistieren. Zudem bestehe eine ausgeprägte morgendlich betonte Steifigkeit im Finger mit feinmotorischen Einschränkungen im Alltag. In der klinischen Untersuchung bestand ein palpabler Erguss mit lokaler Druckdolenz und leicht eingeschränktem Beugedefizit im PIP III links. In den übrigen Gelenken fanden sich keine tastbaren Synovitiden oder Druckdolenzen. Systemanamnestisch und in der körperlichen Untersuchung bestanden keine weiteren Hinweise für eine Kollagenose (Sicca-Symptomatik, Raynaund Phänomen, Hautfibrose, Sehnenreiben, Hautveränderungen, Aphthen etc.). Laborchemisch bestand keine humorale Entzündungsaktivität. Der Rheumafaktor und die Anti-CCP-Antikörper sowie der antinukleäre Antikörper-Titer (< 1:320) waren unauffällig. Die Harnsäure war normwertig. Die durchgeführten Röntgen der Hände und Füsse zeigten keine (post-)entzündlichen (Erosionen, Verkalkungen) oder degenerativen (subchondrale Sklerose, Gelenkspaltverschmälerung, Osteophyten) Veränderungen.

In der persönlichen Anamnese war zu erfahren, dass es bereits seit drei Jahren rezidivierend zu Schüben mehrerer Gelenke (Kniegelenk, oberes und unteres Sprunggelenk sowie Metatarsophalangeal- und proximale Interphalangealgelenke beidseits) kam, welche bei Verdacht einer seronegativen rheumatoiden Arthritis seither intermittierend mit Glukokortikoiden und Methotrexat behandelt wurden.

Zu den relevanten Vorerkrankungen zählte eine HIV-Infektion unter antiretroviraler Therapie, eine immunkontrollierte Hepatitis B sowie ein Alkoholgebrauch von täglich zwei Shots Brandy und zwei Deziliter Wein.

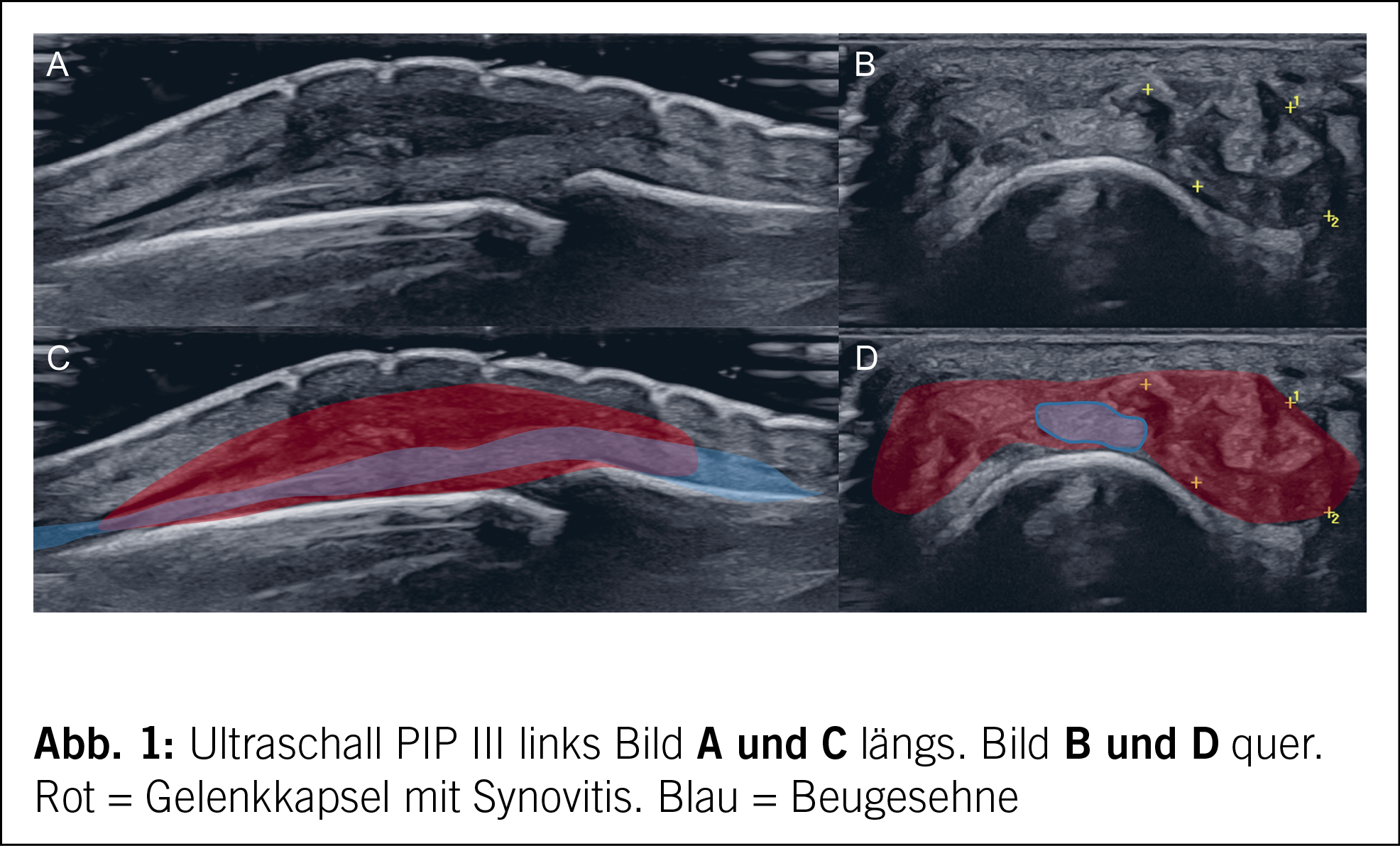

Bei akuter Monoarthritis entschieden wir uns bei fehlender Punktionsmöglichkeit pragmatisch bei bekannter undifferenzierter Polyarthritis für eine Infiltration mit 10 mg Triamcinolon acetonid (Kenacort). Nach initialer Besserung manifestierte sich nach einigen Monaten eine erneute Arthritis im gleichen Gelenk sowie zusätzlich eine Arthritis im PIP III der rechten Hand (Abb. 1).

Bei fehlender Krankheitskontrolle unter der Therapie mit Methotrexat (> 6 Monate) und Glukokortikoiden entschieden wir uns bei Zweifel an der Diagnose einer rheumatoiden Arthritis für eine weiterführende Diagnostik mittels ultraschallgesteuerter Synovialbiopsie des PIP III links. Differenzialdiagnostisch kamen bei der Patientin mit zwei vorbestehenden Geschlechtskrankheiten eine reaktive Arthritis im Rahmen der bestehenden HIV-Infektion, eine neu aufgetretene Infektion mit Chlamydia tracheomatis oder Neisseria gonorrhoea, eine Arthritis im Rahmen der Hepatitis B und eine Kristallarthropathie in Betracht. Wobei in den Blutkontrollen der letzten Jahre keine HBV-DNA nachweisbar war und die HIV-Viruslast unter antiretroviraler Therapie konstant unter 50 Kopien HIV-RNA/ml lag und diese somit unwahrscheinlich waren.

Ultraschallgesteuerte Synovialbiopsie

Synovialbiopsien werden einerseits für klinische Zwecke zur weiterführenden Diagnostik einer undifferenzierten Mono-, Oligo-, Polyarthritis bei fehlender Klärung durch bisher durchgeführte Untersuchungen wie Labor, Bildgebung und Punktatanalyse durchgeführt.

Andererseits werden auch für Forschungszwecke Synovialbiopsien entnommen, um die Pathogenese zu klären, Biomarker für das Fortschreiten der Erkrankung zu identifizieren und individualisierte Therapiemöglichkeiten im Sinne einer «personalisierten Medizin» zu entwickeln.

Die Gewinnung von Synovialgewebe kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Einerseits kann Gewebe bei Arthrotomien, Arthroplastien und Arthroskopien durch Orthopäden gewonnen werden. Alternativ kann durch eine sonographiegesteuerte Biopsie Synovialgewebe durch den Rheumatologen gewonnen werden.

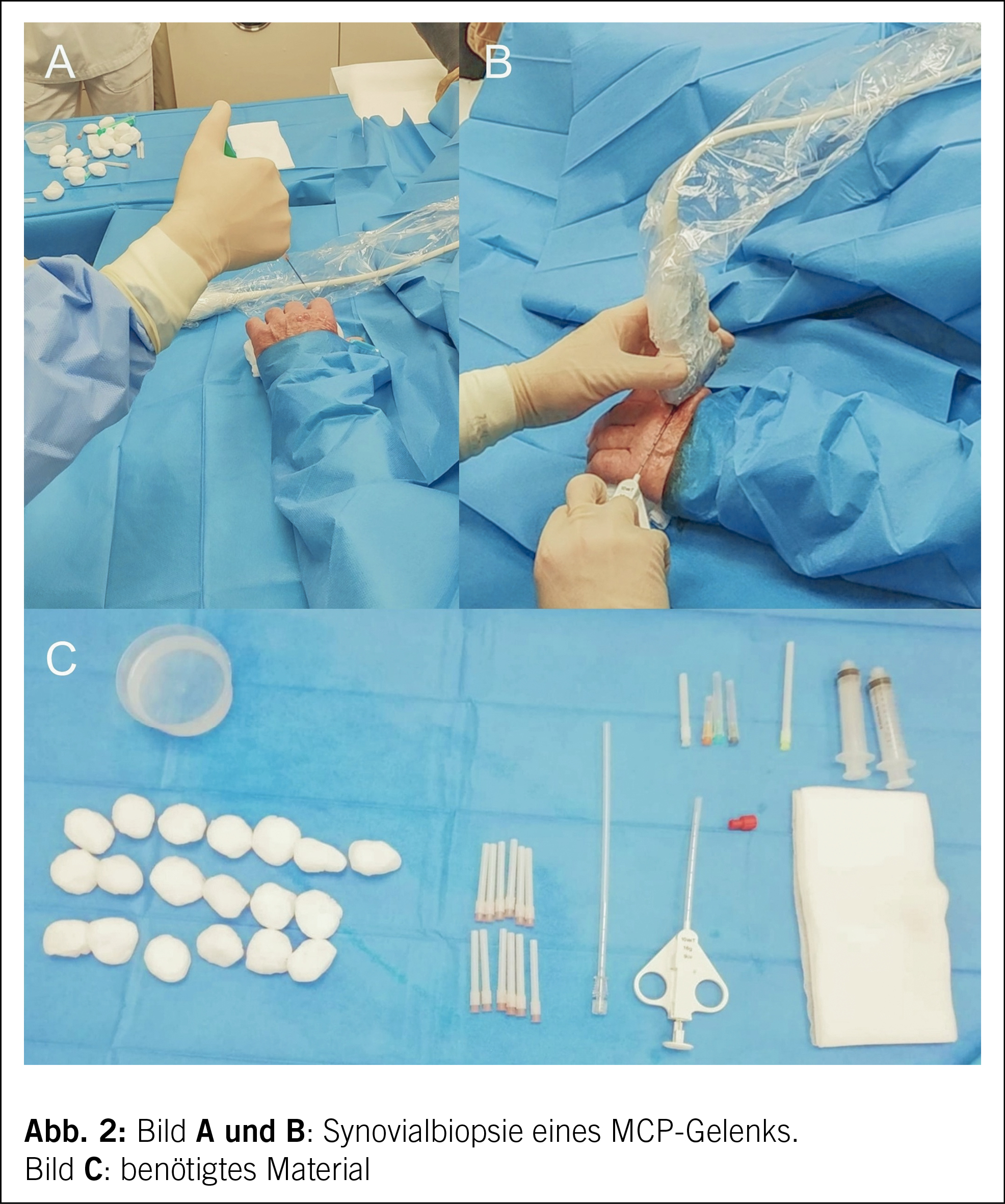

In der Rheumatologie des Universitätsspitals Zürich erfolgt regelmässig unter Lokalanästhesie die ultraschallgesteuerte Biopsie mit einer Quick-Core-Biopsienadel (Abb. 2).

Im Vergleich zur Arthroskopie (derzeitiger Goldstandard) ist diese Methode günstiger, weniger invasiv und erfordert keinen Operationssaal mit Operationspersonal. Des Weiteren ist sie für kleine und grosse Gelenke anwendbar, wird von den Patientinnen und Patienten gut toleriert und liefert die gleiche Probenqualität. Mittels Ultraschall kann die Entzündung direkt dargestellt werden, sodass auch exakt die entzündete Synovia biopsiert werden kann. Die unerwünschten Nebenwirkungen sind in der Regel mild, transient und selten (ca. 0.5 %) (1). Zu den Kontraindikationen gehören eine entzündliche Hautveränderung im Punktionsareal, eine Antikoagulation und Gerinnungsstörungen. Bei der Entnahme für klinische Zwecke werden ungefähr die Hälfte der entnommenen Proben (ca. 6 Fragmente) in die Pathologie und die andere Hälfte zur Mikrobiologie geschickt. Im Anschluss erfolgten in der Mikrobiologie eine Gramfärbung, Kultur sowie eine PCR-Untersuchung auf diverse potenzielle Krankheitserreger. Die Synovialbiopsie weist im Vergleich zur Punktatanalyse eine erhöhte Sensitivität zur Erregerdiagnostik (z. B. Mykobakterien, Tropheryma whipplei oder Pilzen) auf.

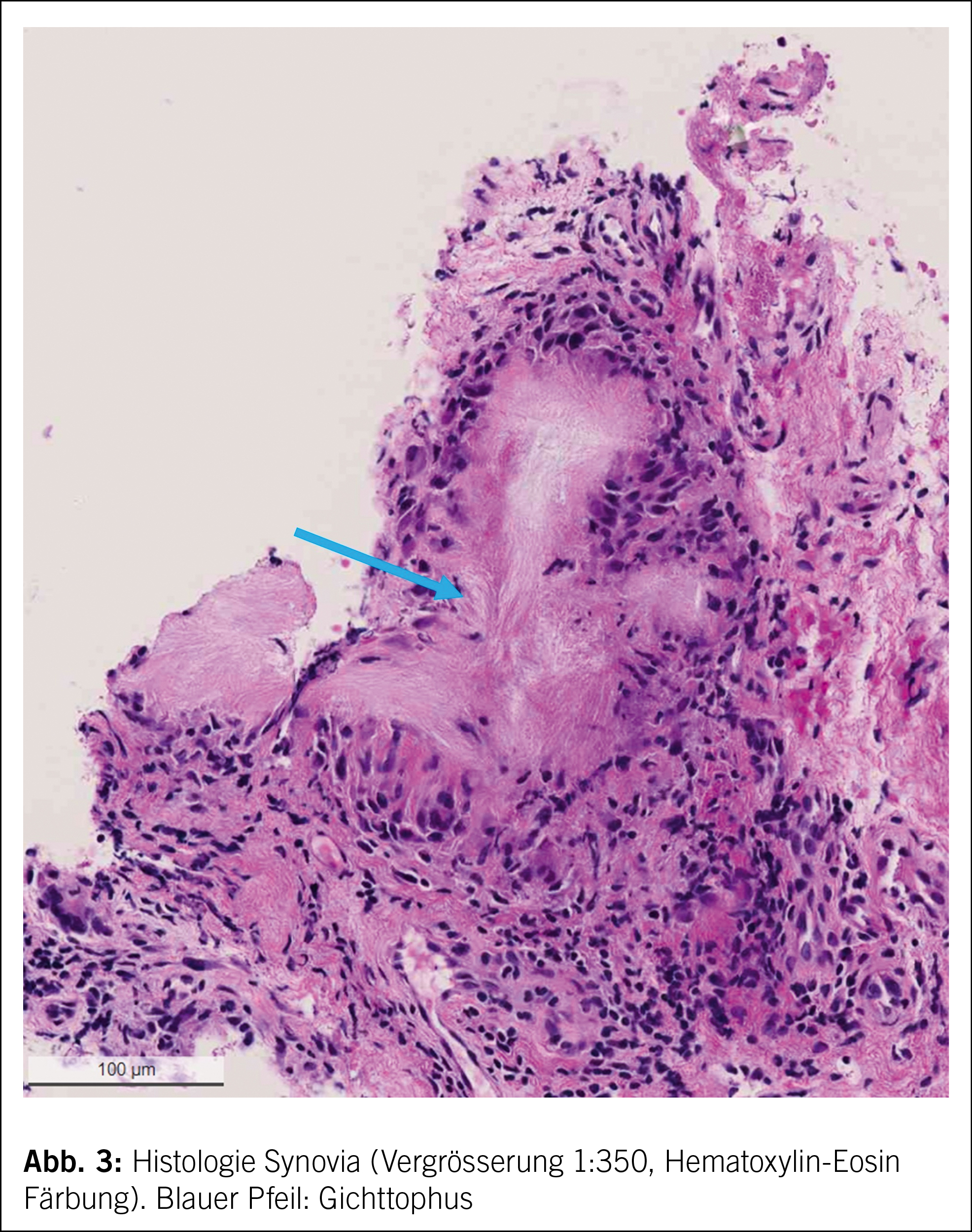

In der Pathologie wird das in Formalin fixierte Synovialgewebe entwässert und mit Paraffin infiltriert. Es werden 2uM dünne Gewebeschnitte für die histologische Beurteilung angefertigt. Die Standardfärbung ist Hematoxylin-Eosin (HE). Um mögliche Kristalle mittels polarisierten Lichts im Mikroskop darstellen zu können, wird ein Teil der Proben nach Entnahme direkt in 70% Ethanol und nicht Formalin fixiert.

Der sogenannte Krenn-Score ermöglicht am HE-Schnitt eine Einteilung der chronischen Entzündung in gering, mittelgradig und schwer (2). Der Einsatz von Immunhistochemie erlaubt weiter eine Einteilung des Histio-Typen nach Pitzalis. Die Klassifikation erfolgt in drei Typen: 1. Diffus-myeloid (myeloische Zellen und wenig B-Lymphozyten), 2. Lympho-myeloid (Dominanz von B-Zellen, Plasmazellen mit myeloischen Zellen) und 3. Pauci-immun/fibroid (hauptsächlich Nachweis von Stromazellen) (3).

Die Unterscheidung in diese drei Histio-Typen ist von potenziellem Nutzen bei der Wahl der Therapie sowie der Beurteilung des Therapieansprechens und der Krankheitsaktivität und Prognose der Arthritis (1).

Allerdings lässt sich anhand des «Krenn synovitis score» und des Histio-type-Scores nach Pitzalis der Immunzellen noch nicht mit hinreichender Sicherheit die Ätiologie der Arthritis bestimmen (4).

Eine breite Differenzialdiagnose kann jedoch bereits durch spezifische Merkmale der entsprechenden Krankheit gestellt werden (z. B. Kristallarthropathien, M. Wilson, PVNS, synoviale Chondromatose, Ochronose, Sarkoidose, Fremdkörpersynovitis, Amyloidose und Hämochromatose).

Resultat

Histologisch lassen sich auch an Formalin fixiertem Gewebe sog. Gichtthophi nachweisen, auch wenn die Kristalle herausgewaschen sein sollten während der Gewebeprozessierung im Labor (Abb. 3). Solche typischen Veränderungen zeigen eine faserige Grundsubstanz mit einem entzündlichen Randsaum (meist Histiozyten und Lymphozyten) auf. Somit konnte die Diagnose einer Gicht gestellt werden.

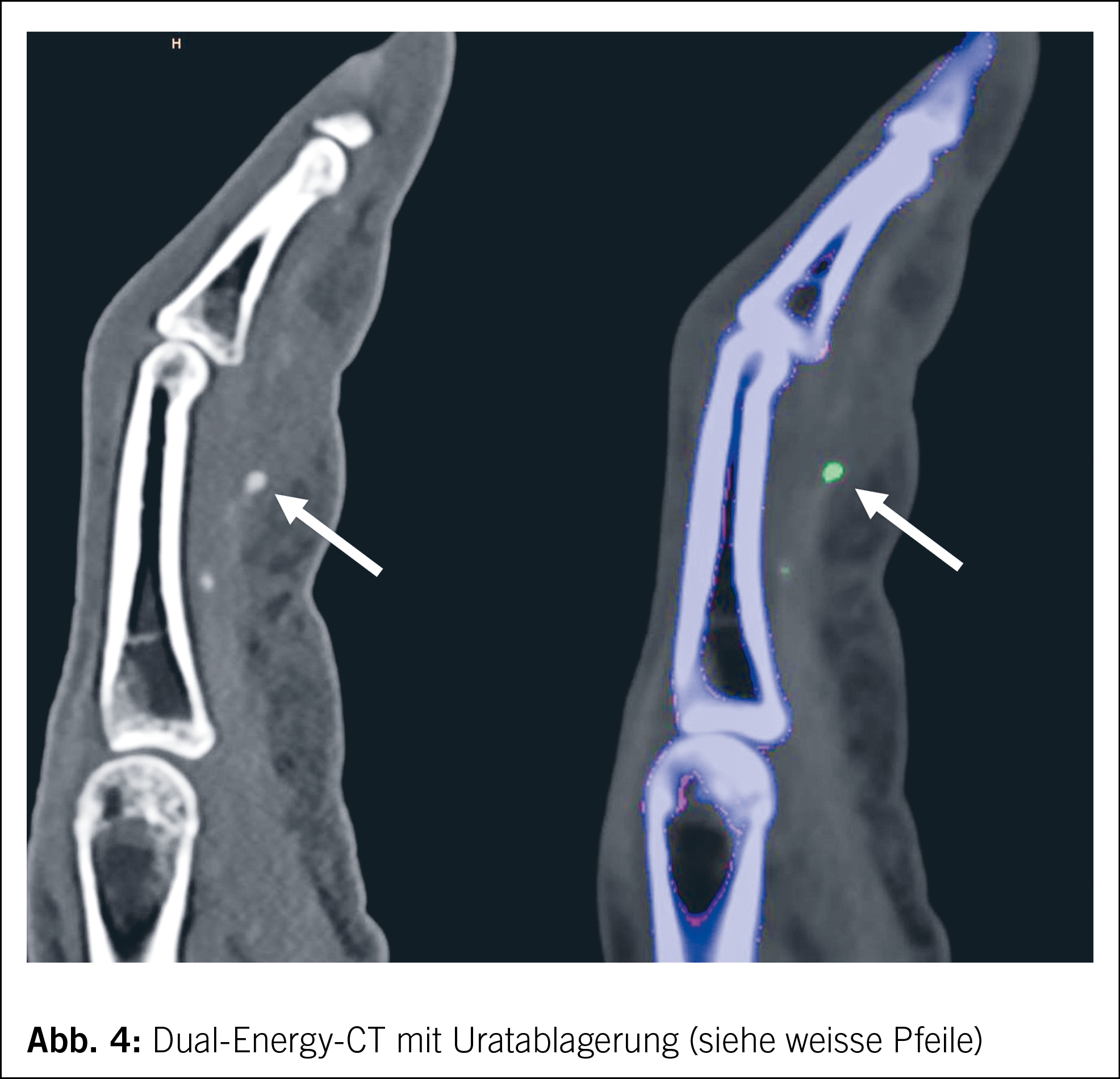

In der ergänzend durchgeführten Dual-Energy Computed Tomography (DECT) der Hände zeigte sich eine kleine Uratablagerung in der Sehnenscheide um die Flexorsehne des Mittelfingers auf Höhe der Phalanx proximalis des dritten – biopsierten – Fingers (Abb. 4).

Diskussion

Der vorliegende Fall demonstriert die Eignung der Synovialbiopsie als diagnostisches Instrument bei undifferenzierter Arthritis. Die von der ACR und EULAR im Jahr 2015 erarbeiteten Gicht-Klassifikationskriterien besagen, dass eine Punktatanalyse mit Präsenz von Harnsäurekristallen oder sichtbaren Tophi, definiert als kreideartige subkutane Knoten unter transparenter Haut, diagnostisch für eine Gicht ist. In unserem Fall war eine Punktionsanalyse bei fehlendem Gelenkerguss nicht möglich. In den Klassifikationskriterien von 2015 wird nicht auf den Stellenwert der Synovialbiopsie bei der Diagnosestellung einer Gicht eingegangen, wobei auch wir keine Daten zur Sensitivität und Spezifität der Synovialbiopsie zur Erkennung einer Gicht in der Literatur finden konnten. Im Unterschied zu einer DECT besteht der Vorteil einer Synovialbiopsie in der Möglichkeit, mehrere Differenzialdiagnosen mit einem einzigen Test zu verfolgen. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Stellenwert der ultraschallgesteuerten synovialen Biopsie in der Rheumatologie in Zukunft entwickeln wird; ein personalisierter Ansatz zur Behandlung von chronischen autoimmun-bedingten Arthritiden nach dem Krebsmodell wird angestrebt. Mit unserem Fall konnten wir zeigen, dass die ultraschallgesteuerte Biopsie auch unabhängig davon schon jetzt eine diagnostische Bereicherung darstellt.

Author Contributions

Konzept M. Bachmann, R. Micheroli; Schreiben, Überprüfen, Editieren, M. Bachmann, R. Micheroli, N. Colla, K. Zachariassen, C. Pauli. O. Distler. Supervision.

Alle Autorinnen und Autoren haben das eingereichte Manuskript gelesen und sind für alle Aspekte des Werkes mitverantwortlich.

Universitätsspital Zürich

Klinik für Rheumatologie

Rämistrasse 100

8091 Zürich

mauro.bachmann@usz.ch

Universitätsspital Zürich

Klinik für Rheumatologie

Leitende Oberärztin

Institut für Pathologie und Molekularpathologie

Universitätsspital Zürich

Klinik für Rheumatologie

Klinikdirektor

Klinik für Rheumatologie

Universitätsspital Zürich

Ärzte Netstal AG

Tschuoppisstrasse 39

8754 Netstal

jonasmicheroli@hin.ch

Die Autorinnen und Autoren haben keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

• Bei unklarer Mono-, Oligo- und Polyarthritis sollte bei Gelenkerguss immer eine Gelenkpunktion zur weiteren Diagnostik angestrebt werden.

• Zur weiteren Diagnostik bei undifferenzierter Arthritis ist die Synovialbiopsie ein wertvolles Instrument.

• Die ultraschallgesteuerte Synovialbiopsie stellt eine wenig invasive, kostengünstige, gut tolerierte und qualitativ hochwertige Methode zur Gewinnung von Synovialgewebe kleiner bis grosser Gelenke dar.

• Es ist zu erwarten, dass mit der Synovialbiopsie zukünftig ein personalisierter Ansatz zur Behandlung chronisch-autoimmun bedingter Arthritiden möglich ist.

Literatur

1. Saraiva F. Ultrasound-Guided Synovial Biopsy: A Review. Front Med (Lausanne). 2021;8:632224. Published 2021 Apr 22.

2. Krenn V, Morawietz L, Burmester GR, et al. Synovitis score: discrimination between chronic low-grade and high-grade synovitis. Histopathology. 2006;49(4):358-364.

3. Humby F, Lewis M, Ramamoorthi N, et al. Synovial cellular and molecular signatures stratify clinical response to csDMARD therapy and predict radiographic progression in early rheumatoid arthritis patients. Ann Rheum Dis. 2019;78(6):761-772

Pitzalis C, Kelly S, Humby F. New learnings on the pathophysiology of RA from synovial biopsies. Curr Opin Rheumatol. 2013 May;25(3):334-44

PRAXIS

- Vol. 113

- Ausgabe 11-12

- Dezember 2024