- RETO KRAPFs Medical Voice

Frisch ab Presse:

«Neuroprothese» zur Korrektur von Sprechstörungen

Hier scheint sich ein grosser Fortschritt anzubahnen! Motorische Sprechstörungen z.B. bei neurodegenerativen Erkrankungen wie der Amyotrophen Lateralsklerose, bei Myopathien oder Hirnstamminsulten (im extremen Fall einem «locked-in» Syndrom) sind ein wichtigerer Faktor der Isolation und Vereinsamung. In die (intakten) Sprachareale implantierte Elektroden können die elektrische Aktivität bei versuchtem Sprechen aufnehmen und an einen dem Patienten subkutan implantierten Sensor übermitteln. Via diesen kann ein Rechner dann die im Hirn entstehende Wortbildung interpretieren* und sie via Smartphone oder PC visuell oder stimmlich umsetzen. Die Qualität dieser Methode ist massiv besser geworden: Pro Minute sind jetzt etwa 60 Worte mit einer Fehlerquote von lediglich etwa 10% möglich (1)! Das System funktioniert unbesehen davon, ob der Patient ein Wort zu sprechen versucht oder es stumm – in der Vorstellung sozusagen – formuliert. Neue Methoden verwenden nicht mehr eine transkranielle Implantation der Elektroden, sondern – weniger invasiv – die Einschwemmung der Elektroden, die sich in einem Stent-ähnlichen Maschenwerk befinden, via die Hirnvenen (1). Auf der angegebenen «youtube» Adresse finden Sie ein instruktives Video über diese faszinierende Methode (2).

*Man spricht fachmännisch von einer Gehirn-Computer-Schaltstelle, einer «brain-computer-interface» oder BCI

1. bioRxiv, 2023, doi.org/10.1101/2023.01.21.524489

2. https://www.youtube.com/watch?v=7Fiaew7nDmE

Metabolische Azidose bei chronischer Niereninsuffizienz oder nach Nierentransplantation

Chronisch kranke oder transplantierte Nieren haben oft eine stark eingeschränkte Fähigkeit, metabolisch produzierte Säuren auszuscheiden, sodass eine Blutübersäuerung (chronische metabolische Azidose, definitionsgemäss ein primärer Abfall der Blutbikarbonatkonzentration unter 22 mmol/L, normal um 25 mmol/L) resultiert. Eine chronische metabolische Azidose bei der Niereninsuffizienz scheint die Progression der Erkrankung zu beschleunigen, eine Korrektur derselben (durch Bikarbonat), kann diese Progression verlangsamen. Dies gilt auf Grund einer ausgezeichneten, multizentrischen Schweizer Studie aber leider nicht für transplantierte Nieren von erwachsenen PatientInnen. Die Basenzufuhr verfehlte es trotz dokumentierter Korrektur der Uebersäuerung bei eingeschränkter Nierenfunktion nach Transplantation, die eGFR über 2 Jahre signifikant zu stabilisieren. Also keine Basenzufuhr? Die Effekte der Azidose auf die Abnahme Muskel- und Knochenmasse sind Argumente gegen einen Verzicht, auch wenn hier kein Effekt auf den eGFR Verlauf gefunden wurde. Der alleinige Verlass auf die nicht durch perfekte Genauigkeit bekannte eGFR führt zur Frage, ob diese negative Studie in der Tat auch biologisch nicht signifikant war. Könnten eine längere Therapiedauer und genauere Clearancemessungen andere Resultate bringen? Die ungeklärte Diskrepanz zum Effekt bei chronischer Niereninsuffizienz (ohne oder vor Transplantation) ist ebenfalls Anlass, die Therapie noch nicht ganz abzuschreiben, aber Aufruf, sie noch weiter zu studieren. Siehe auch unten: «Hintergrundswissen: In weniger als einer halben Minute…»

The Lancet 2023, doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02606-X

Demenzverlangsamung und Lebensstil

Wenn man etwas länger in der Medizin arbeitete, wird man sich vieler, eher kurzlebiger Erkenntnisse bewusst. So gab es in den 90 Jahren fast keine offizielle Kontraindikation mehr, ja sogar eine universelle Empfehlung für einen Oestrogen-Ersatz in der Menopause und Alkoholkonsum (in schwierig zu definierenden Mengen) wurde geradezu als Langlebigkeitsfaktor zelebriert. Die Diskussionen widmeten sich mehr den Fragen: Bier, Schnaps oder Wein und von demselben eher rotem als weissem. Bezüglich der Demenzentwicklung bei älteren Menschen scheint letzterer nach heutiger Ansicht einen negativen Effekt aufzuweisen. Laut einer chinesischen, prospektiven Kohortenstudie mit etwa 29 000 im Durchschnitt 72 jährigen TeilnehmerInnen und 10 jähriger Beobachtungszeit, war neben Alkoholkarenz auch ein fehlender oder aufgegebener Nikotinkonsum schützend vor dem Auftreten einer kognitiven Einschränkung/Demenz. Erwartetermassen waren folgende 4 Lebensstilfaktoren protektiv: «Gesunde» Ernährung, regelmässige körperliche Aktivitäten, aktivere Sozialkontakte und selbst initiierte kognitive Beschäftigungen (z.B. die Lektüre der «medical voice»…..). Interessant ist, dass die Effekte auch bei Vorliegen eines wichtigen Alzheimer-Risikogens (ApoE epsilon 4) nachweisbar waren. Der Effekt der absoluten Alkoholkarenz ist schwierig zu glauben, aber so meinen es nun halt die Resultate in dieser chinesischen Population.

BMJ 2023, doi.org/10.1136/bmj-2022-072691

Torasemid (Torem) oder Furosemid (Lasix) bei Herzinsuffizienz und Hydrochlorothiazid (Esidrex und in verschiedene Kombinationspräparate) oder Chlorthalidon (Hygroton) bei essentieller Hypertonie?

Oft bleibt es für die Praktikerinnen und Praktiker auch bei schon lange zugelassenen Medikamenten unklar, ob in der gleichen Klasse Vor- oder Nachteile der Einzelsubstanzen zu beachten sind. Schleifendiuretika (Furosemid, Torasemid) sind unverzichtbare Basis der Akutbehandlung einer dekompensierten Herzinsuffizienz, während Thiazide wie Hydrochlorothiazid oder Thiazid-verwandte Diuretika wie Chlorthalidon (ein Sulfonamid) fester Bestandteil der Therapie bei essentieller Therapie sind oder sein sollten. Sind sie in den genannten Indikationen vergleichbar oder sollte man eines dem anderen vorziehen? Nein, für die Hypertonie-Indikation waren die Medikamente (Hydrochlorothiazid mit einer Halbwertszeit von 6-12h, Chlorthalidon mit einer solchen von 40-60 h) über fast 2 ½ Jahre identisch in bezug auf die Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse (1). Erleichterung also, denn Chlorthalidon (Hygroton) wurde in der Schweiz 2014 aus dem Markt, ausser in Kombinationspräparaten, zurückgezogen. Auch zwischen dem kürzer wirkenden Furosemid und Torasemid gab es in den ersten 12 Monaten nach Hospitalisation wegen einer akuten Herzinsuffizienz keine Unterschiede auf die Sterblichkeit (2).

1. NEJM 2023, DOI: 10.1056/NEJMe2215744; 2. JAMA 2023, DOI: 10.1001/jama.2022.23924

Auch gut zu wissen

Neuer Impfplan 2023 ist publiziert

Ende Januar wurde der neue Impfplan auf der BAG Website (siehe 1) publiziert. Er kann als PDF auf D, F und I heruntergeladen werden. Die aktuellen Impfempfehlungen gegen Covid-19 und Affenpocken müssen jedoch separat auf den entsprechenden Webseiten des BAG nachgeschaut werden.

Die empfohlenen Basisimpfungen gegen Varizellen (9-12 Monate alte Kleinkinder, vorzugsweise kombiniert im quadrivalenten Impfstoff, MMRV, Masern, Mumps, Röteln, Varizellen) und die Auffrischimpfungen (13 Monate bis zum 40. Geburtstag) werden durch die Grundversicherung übernommen. Auch gegen einen zusätzlichen Serotyp der Meningokokken (Typ B) kann/soll geimpft werden. Die Kostenübernahme ist auf bestimmte Risikogruppen beschränkt (siehe Kapitel 3g des Dokumentes).

1. https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/impfungen-prophylaxe/schweizerischer-impfplan.html

Welche Differentialdiagnose zur Migraine stellen Sie in diesen Situationen?

Etwa 15 % der Erwachsenen erleiden Migraineattacken in jedem Jahr. Migraine ist die Erkrankung mit der grössten Einschränkung im Alltag für Frauen zwischen 15 und 49 Jahren. Die genetische Prädisposition ist komplex (polygen bedingt). Der Beginn liegt meist im Adoleszenten- und jungen Erwachsenen-Alter. Bei Kindern sind Knaben 3 mal häufiger als Mädchen betroffen, ein Verhältnis, das sich nach Abschluss der Adoleszenz umkehrt. Bitte ordnen Sie die untenstehenden Kardinalsymptome, der wahrscheinlichsten Kopfschmerz Diagnose zu:

A Erstmalige Migraine nach dem 50. Lebensjahr

B Kopfschmerzen begleitet von transienten Doppelbildern, pulsatilem Tinnitus oder orthostatischer Hypotension

C Unilaterale, klopfende Kopfschmerzen, Nausea, Phonophobie und Photophobie, aber ohne Aura, jedoch mit Arbeitsunfähigkeit

D Bilaterale Kopfschmerzen von ½ h bis mehreren Tagen Dauer, nicht-pulsierend, Gefühl um den Schädel umklammert zu sein, keine Aggravation durch alltägliche Körperaktivitäten, nicht fit, aber trotzdem arbeitsfähig

E Schwere, strikt unilaterale Kopfschmerzen mit – auf der gleichen Seite – Tränenfliessen, Nasenfluss, Konjunktivitis oder Ptose

F Neu aufgetretene Kopfschmerzen mit schmerzhaften Temporalarterien, erhöhten Entzündungseiweissen und Kieferklaudikatio.

1 Verdacht auf sekundäre Ursache der Kopfschmerzen

2 Spannungskopfschmerzen

3 Arteritis temporalis

4 Autonome Trigeminuszephalgien, namentlich «Cluster» Kopfschmerzen

5 Intrakranielle Drucksteigerung

6 «Klassische Migraine»

Richtig sind die Kombinationen:

A1, B5, C6, D2, E4, F3

Annals of Internal Medicine 2023, doi.org/10.7326/AITC202301170

Hintergrundswissen:

In weniger als einer halben Minute….

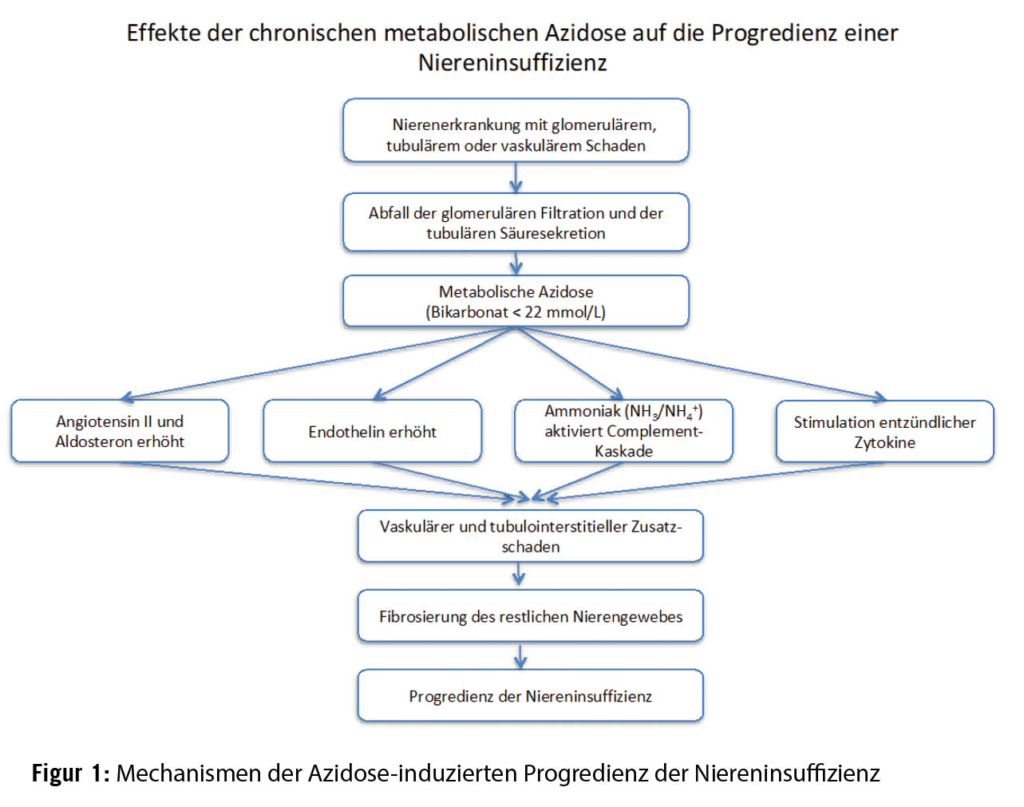

Wie kann eine metabolische Azidose zur Progredienz der Niereninsuffizienz beitragen?

Progredienter Abfall der glomerulären Filtrationsrate und damit assoziierte Schädigungen des Nierentubulus führen zu einer progredienten Einschränkung der Niere, Säure auszuscheiden. Dabei ist vor allem die Ausscheidung von NH3/NH4 («Ammoniak») eingeschränkt. Bei gleichbleibender Säurezufuhr resp. Säureproduktion durch Diät und den endogenen Stoffwechsel, wird zu einem gegebenen Zeitpunkt die Säureausscheidung tiefer als die Summe von Säurezufuhr und Säureproduktion werden. Säure (Protonen) werden also retiniert und «konsumieren» Basen, was mit dem (tiefen) Bicarbonatspiegel im Blut erfasst wird. Die Säurebelastung erfolgt natürlich auch im Nierengewebe und stimuliert dort die profibrotischen und gefässaktiven Hormone Angiotensin II, Aldosteron und Endothelin. Von den erhöhten Ammoniakmengen ist gezeigt, dass sie via den alternativen Aktivierungsweg zur Complementaktivierung führen können. Zusätzlich findet man bei der metabolischen Azidose eine Reihe von Zytokinen erhöht. Zusammen induziert eine chronische metabolische Azidose also ein inflammatorisches-profibrotisches Milieu in den Nieren, was die progrediente Verschlechterung der Nierenfunktion (bei fehlender Basenzufuhr) miterklärt. Von der metabolischen Azidose ist auch bekannt, dass sie zu einer Hypertrophie des Nierengewebes führt, ein möglicher Einfluss derselben auf die Progressionsgeschwindigkeit ist aber nicht gut untersucht.

krapf@medinfo-verlag.ch