- Ärztliche Meldepflichten und Melderechte

Die ärztliche Schweigepflicht schützt die Geheimsphäre des Patienten und die medizinischen Daten mit strafrechtlichen Folgen bei Verletzung. Sie besteht auch nach Beendigung der Berufsausübung fort. Ausnahmen gelten bei Einwilligung des Patienten oder behördlicher Genehmigung. Der Artikel beschreibt verschiedene Meldepflichten, z. B. bei aussergewöhnlichen Todesfällen, Schwangerschaftsabbrüchen, übertragbaren Krankheiten und erheblichen Verletzungen durch Hunde. Es gibt auch Melderechte, z. B. bei Kindern oder Erwachsenen, die gefährdet sind. Einige Meldungen müssen anonym erfolgen, andere erfordern die vollständige Angabe der Patientendaten. Verstösse gegen die Meldepflichten sind strafbar.

Schlüsselwörter: Meldepflicht, Übertragbare Krankheiten, Melderecht, Ärztliche Pflichten, Berufsgeheimnis

Einleitung

Das ärztliche Berufsgeheimnis schützt die Geheimsphäre des Patienten, welcher medizinische Daten angehören (1). Verletzungen des Berufsgeheimnisses unterliegen strafrechtlichen Bestimmungen. Das Berufsgeheimnis muss sowohl während der Berufsausübung als auch über die Dauer der Berufsausübung hinaus gewahrt werden. Ausnahmen bestehen, wenn der Geheimnisträger Informationen aufgrund einer Einwilligung des Berechtigten oder einer auf Gesuch des Geheimnisträgers erteilten Bewilligung durch die vorgesetzte Behörde oder Aufsichtsbehörde weitergibt. Zudem behält das Strafgesetzbuch (StGB) Bestimmungen auf nationaler und kantonaler Ebene über die Melde- und Mitwirkungsrechte, die «Zeugnispflicht» und die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde vor (2).

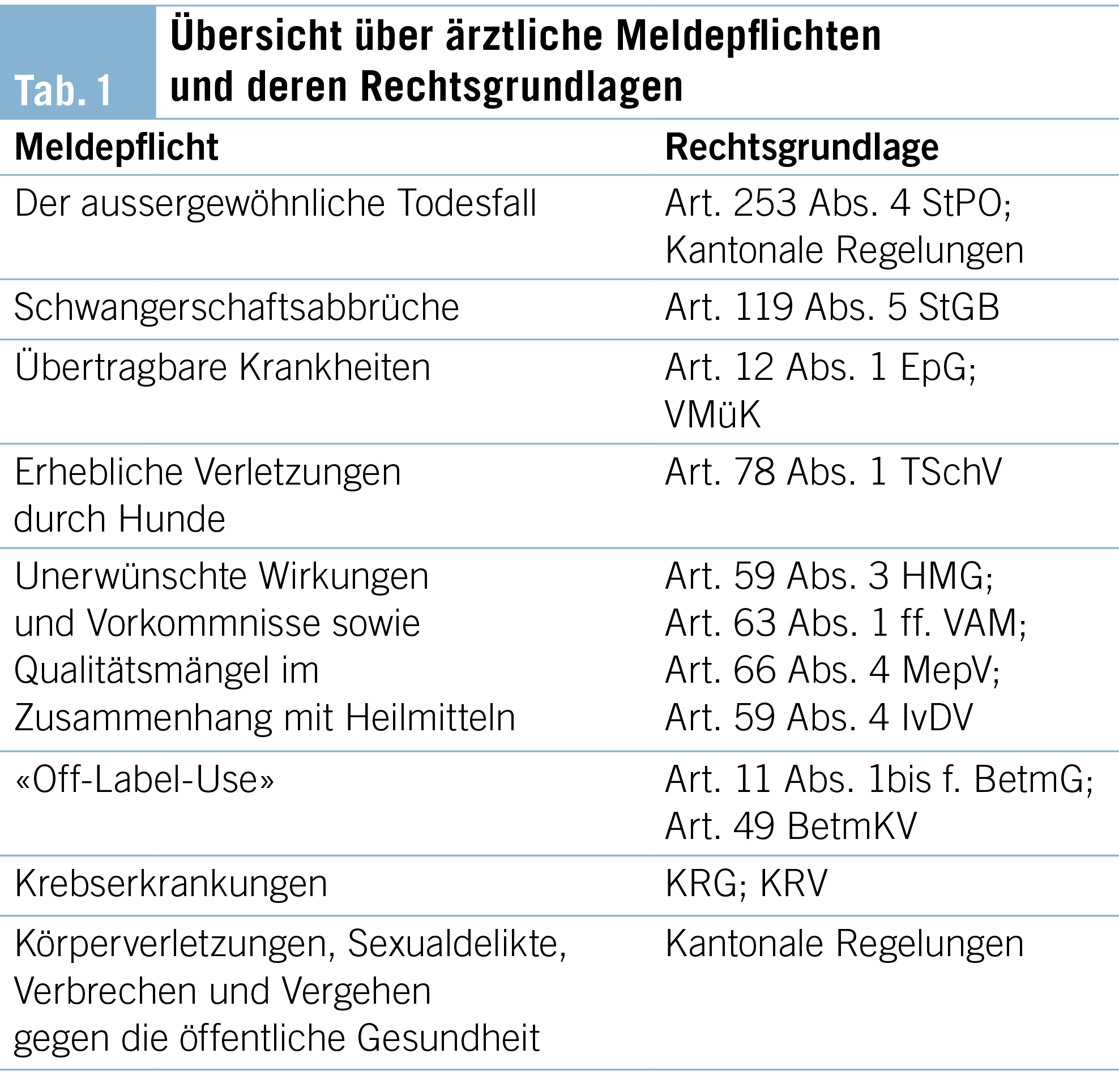

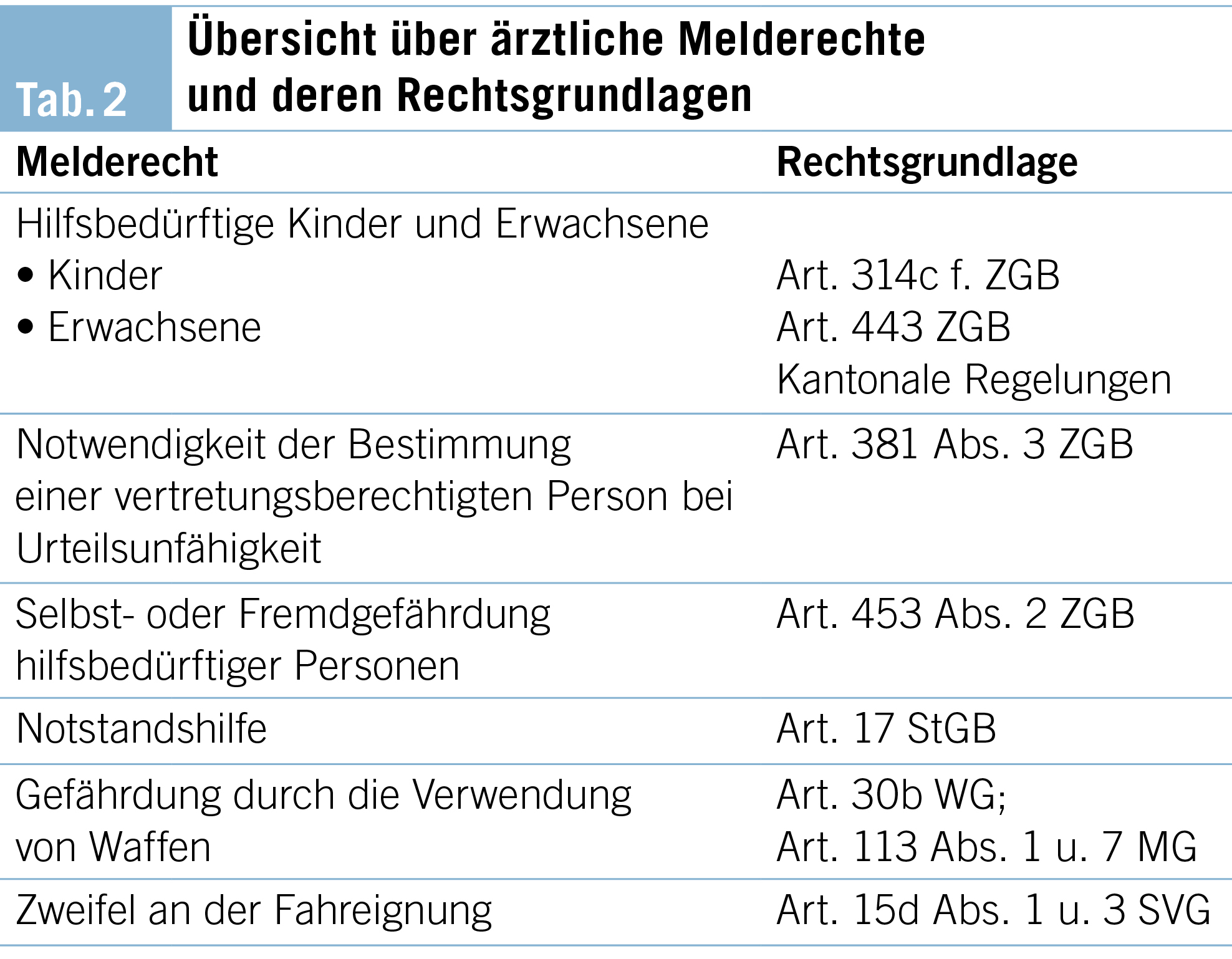

Für den ärztlichen Alltag ist die Kenntnis rechtlicher Vorgaben, insbesondere hinsichtlich der dem Berufsträger auferlegten Meldepflichten (Tab. 1), aber auch der in seinem Ermessen liegenden Rechte (Tab. 2), zur Erstattung einer Meldung von Bedeutung. Der vorliegende Artikel illustriert wichtige ärztliche Meldepflichten und -rechte, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Insbesondere das kantonale Recht definiert weitere Regelungen.

Ärztliche Meldepflichten

Der aussergewöhnliche Todesfall (agT)

Gemäss der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) bestimmen die Kantone die Medizinalpersonen, welche aussergewöhnliche Todesfälle den Strafbehörden melden müssen (3). Konkretisierungen finden sich in den kantonalen Gesundheitsgesetzen (4). Beispielsweise bezeichnet der Kanton Basel-Stadt alle Fachpersonen im Gesundheitswesen sowie deren Hilfspersonen als meldepflichtig hinsichtlich im Rahmen ihrer Tätigkeit festgestellter aussergewöhnlicher Todesfälle (5). Als Fachpersonen im Gesundheitswesen werden «alle Personen, die berufsmässig diagnostisch, therapeutisch, pflegend oder betreuend tätig sind und über eine entsprechende Ausbildung verfügen», bezeichnet (6).

Die Leichenschau, gemäss der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin (SGRM) die «erste ärztliche äussere Untersuchung einer Leiche» (7), beinhaltet die Feststellung des Todeseintritts, die Schätzung des Todeszeitpunktes, die Bestimmung der Todesart im weiteren Sinne sowie die Feststellung der Identität des Verstorbenen (8). Es muss eine ärztliche Todesbescheinigung ausgestellt werden (9). Der die Leichenschau durchführende Arzt differenziert zwischen einem natürlichen, einem nicht natürlichen und einem unklaren Todesfall (10). Nicht natürliche und unklare Todesfälle klassifizieren als aussergewöhnliche Todesfälle. Der Begriff des aussergewöhnlichen Todesfalls umfasst somit alle Todesfälle, welche nicht eindeutig «normale Folge einer vorbestehenden Krankheit» sind sowie alle plötzlichen und unerwarteten Todesfälle, bei denen eine nicht natürliche Todesursache möglich ist (11). Darunter fallen alle gewaltassoziierten Todesfälle, Unfälle, Suizide, Todesfälle im Zusammenhang mit der Einnahme von ungewöhnlichen Substanzen oder Substanzen in ungewöhnlicher Dosierung, ungewöhnliche Todesfälle im Rahmen medizinischer Behandlung (insbesondere Todesfälle in der Arztpraxis oder im Spital als Spätfolgen eines Unfalls oder durch Behandlungsfehler sowie Todesfälle durch Suizidbeihilfe) (12), aber auch alle unbeobachteten Todesfälle, welche nicht eindeutig Folge einer vorbestehenden Krankheit sind sowie alle unklaren Todesfälle (13). Bestehen auch nur geringgradige Zweifel am Vorliegen eines natürlichen Todesfalls, soll dieser als aussergewöhnlicher Todesfall klassifiziert werden (14). In diesem Fall sowie wenn die Identität des Verstorbenen nicht feststeht, muss Meldung an die Staatsanwaltschaft oder die Polizei erstattet werden (15). Es obliegt der Staatsanwaltschaft, eine Legalinspektion durch einen sachverständigen Arzt anzuordnen (16). Zudem kann sie die Sicherstellung der Leiche und weitere Abklärungen, zum Beispiel im Sinne einer Obduktion, anordnen (17).

Schwangerschaftsabbrüche

Gemäss StGB muss bei jedem Schwangerschaftsabbruch eine Meldung an die zuständige Gesundheitsbehörde erfolgen. Da die Meldung in anonymisierter Form vorgenommen werden muss, bleibt das Arztgeheimnis gewahrt. Die Meldung erfolgt zu statistischen Zwecken (18). Die Kantone nutzen unterschiedliche Meldeverfahren, welche auf der Website des Bundesamts für Gesundheit (BAG) verlinkt sind (19). Bei Unterlassung der Meldung macht sich der behandelnde Arzt strafbar (20).

Übertragbare Krankheiten

Das Epidemiengesetz (EpG) sieht vor, dass «Ärztinnen und Ärzte, Spitäler und andere öffentliche oder private Institutionen des Gesundheitswesens» ihre Beobachtungen im Zusammenhang mit übertragbaren Krankheiten der zuständigen kantonalen Behörde sowie in bestimmten Fällen direkt dem BAG melden. Die Meldung umfasst sämtliche Angaben, welche «zur Identifizierung der erkrankten, infizierten oder exponierten Personen sowie zur Feststellung des Übertragungswegs notwendig sind» (21). Eine Meldepflicht für übertragbare Krankheiten besteht ebenso für Labore: Diese sind zur Befundmeldung an die zuständige kantonale Behörde und an das BAG verpflichtet (22). Das EpG befindet sich aktuell im Prozess einer Teilrevision. Die Vernehmlassung wurde im März 2024 abgeschlossen. Im Verlauf wird auch die dazugehörige Verordnung einer Revision unterzogen werden (23).

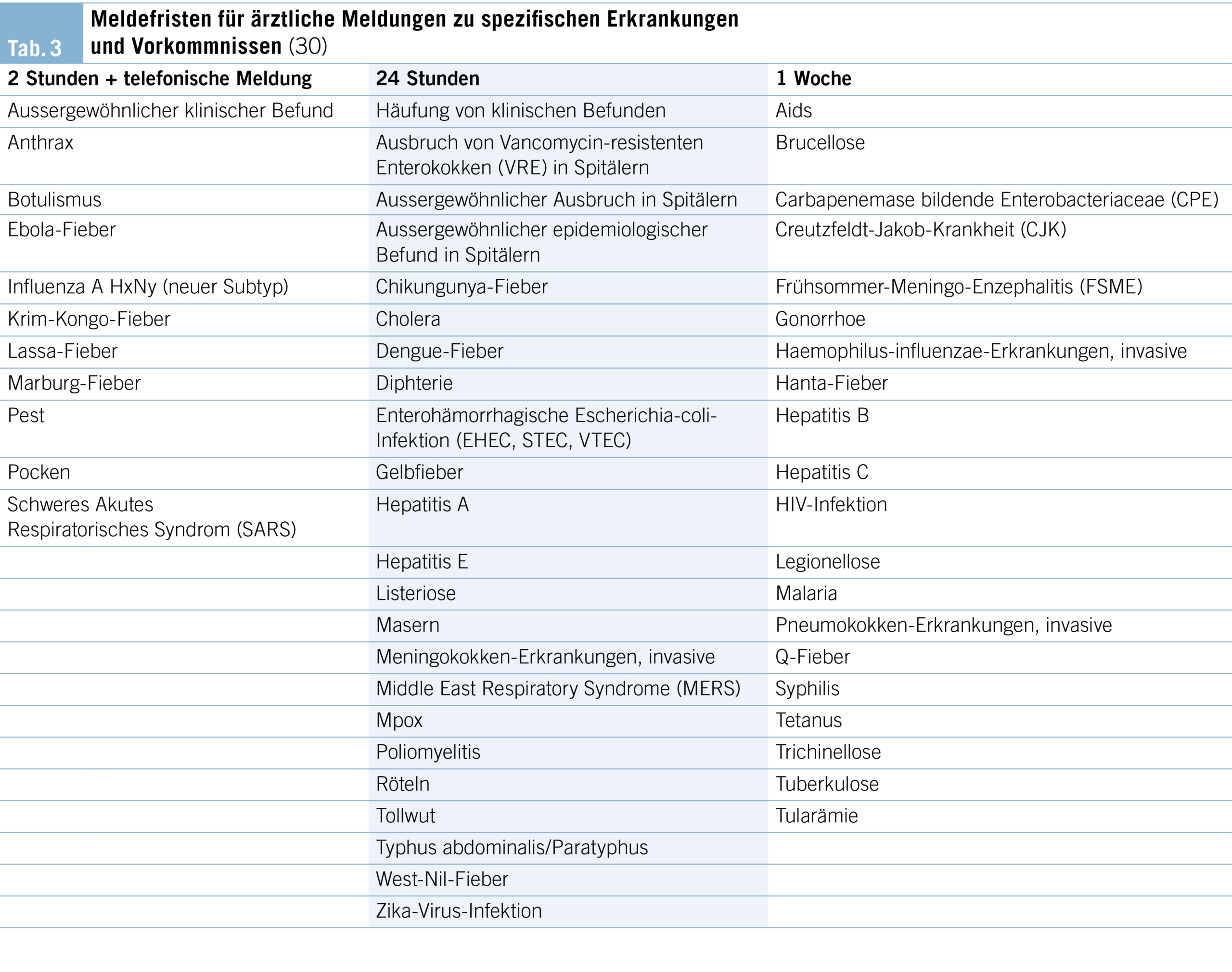

Im Anhang 1 der Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) über die Meldung von Beobachtungen übertragbarer Krankheiten des Menschen werden die Meldekriterien, die Meldefristen (Tab. 3), geforderte Angaben zur meldepflichtigen Beobachtung und der betroffenen Person und ob die Meldung zusätzlich zur kantonalen Behörde auch direkt beim BAG zu erfolgen hat, geregelt (24). Der Leitfaden zur Meldepflicht übertragbarer Krankheiten des BAG konkretisiert diese rechtlichen Grundlagen (25). Meldepflichtig sind je nach Erkrankung ein positiver laboranalytischer Befund (z.B. bei Gonorrhoe) (26), die klinische Diagnose einer Erkrankung (z.B. bei Tetanus) (27), erfüllte klinische Kriterien (z.B. bei Aids) (28), der klinische Verdacht einer Diagnose (z.B. bei der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit) (29) oder weitere krankheitsspezifische Kriterien. Meldepflichtige Krankheiten müssen innerhalb einer von der Krankheit abhängigen Frist gemeldet werden.

Während gewisse Meldungen den vollen Vor- und Nachnamen der erkrankten Person umfassen (z.B. bei Chikungunya-Fieber, Creutzfeldt-Jakob-Krankheit und Hepatitis A), werden bei anderen Krankheiten nur die Initialen des Vor- und Nachnamens gemeldet (z.B. bei Brucellose, Carbapenemase bildenden Enterobacteriaceae und Frühsommer-Meningo-Enzephalitis) (31). Bei HIV/Aids umfasst die Namensbezeichnung lediglich einen Code aus dem ersten Buchstaben und der Anzahl Buchstaben des Vornamens (32). Für gewisse Krankheiten wird nebst der beschriebenen Meldung zum klinischen Befund auch eine Ergänzungsmeldung von klinischen Befunden gefordert (33). Beispielsweise muss bei einem Tuberkulosefall bei Abschluss, Abbruch oder Wechsel der Behandlung oder wenn der Kantonsarzt dazu auffordert, das Behandlungsresultat (34) oder bei Masern der Spitalaustritt eines hospitalisierten laborbestätigten Falles oder der Tod eines Masern(verdachts-)falls gemeldet werden (35). Nebst den Meldepflichten zu krankheitsspezifischen Fallmeldungen gibt es auch eine Meldepflicht in Bezug auf Ausbrüche, Häufungen und aussergewöhnliche Befunde (36).

Sämtliche Meldeformulare können über die Website des BAG abgerufen werden (37). In Zukunft sollen die Meldeprozesse digitalisiert werden (38).

Vorsätzliche und fahrlässige Verletzungen der Meldepflicht werden mit Busse bestraft (39).

Erhebliche Verletzungen durch Hunde

Die Tierschutzverordnung (TSchV) legt fest, dass Tierärzte, Ärzte, Tierheimverantwortliche, Hundeausbildner und Zollorgane der zuständigen kantonalen Stelle Meldung erstatten müssen, wenn ein Hund ein übermässiges Aggressionsverhalten zeigt oder Menschen oder Tiere erheblich verletzt (40). Ärzte sind am ehesten bei Bissverletzungen an Menschen durch Hunde von dieser Meldepflicht tangiert. In vielen Kantonen ist das Veterinäramt Adressat entsprechender Meldungen (41). Vorsätzliche und fahrlässige Verletzungen der Meldepflicht werden mit Busse bestraft (42).

Unerwünschte Wirkungen und Vorkommnisse sowie Qualitätsmängel im Zusammenhang mit Heilmitteln

Unter dem Begriff Heilmittel gemäss Heilmittelgesetz (HMG) werden Arzneimittel und Medizinprodukte subsummiert (43). Das HMG sieht für Medizinalpersonen bezüglich Heilmittel für bestimmte unerwünschte Wirkungen und Vorkommnisse sowie für Beobachtungen bestimmter Tatsachen und Qualitätsmängel, welche für die Heilmittelsicherheit bedeutend sind, eine Meldepflicht an das «Institut» vor (44).

Der Begriff «Institut» bezeichnet das Schweizerische Heilmittelinstitut (45), also die «Swissmedic» (46), welche vom Bund unter Mitwirkung der Kantone als öffentlich-rechtliche Anstalt betrieben wird (47).

Bezüglich Arzneimittel konkretisiert die Arzneimittelverordnung (VAM), dass «Personen, die Arzneimittel berufsmässig anwenden, abgeben oder dazu berechtigt sind», die folgenden Beobachtungen an die durch Swissmedic bezeichneten Stellen melden müssen:

- «vermutete schwerwiegende unerwünschte Arzneimittelwirkungen;

- vermutete, bisher nicht bekannte unerwünschte Arzneimittelwirkungen;

- vermutete Qualitätsmängel;

- Beobachtungen schwerwiegender oder bisher nicht bekannter, die Arzneimittelsicherheit gefährdender Tatsachen» (48).

Handelt es sich um eine schwerwiegende unerwünschte Arzneimittelwirkung oder beobachtete Tatsache, muss die Meldung innerhalb von 15 Tagen erfolgen (49). Als schwerwiegend gelten unerwünschte Nebenwirkungen, welche zum Tod führen, lebensbedrohend sind, zu einer Hospitalisation führen oder eine solche verlängern, schwere oder bleibende Schäden verursachen oder anderweitig medizinisch wichtig sind (50). Bei nicht schwerwiegenden Nebenwirkungen ist eine Meldung innerhalb von 60 Tagen ausreichend (51). Gemeldet werden sollen auch unerwünschte Arzneimittelwirkungen, die als solche nur vermutet werden, auch wenn kein Nachweis eines Kausalzusammenhangs zwischen dem verabreichten Medikament und einem Ereignis vorhanden ist (52). Seit dem Jahr 2021 sollen medizinische Fachpersonen die Meldung unerwünschter Arzneimittelwirkungen direkt via das Elektronische Vigilance System (ElViS) an Swissmedic vornehmen (53). ElViS ist über die Homepage von Swissmedic abrufbar (54).

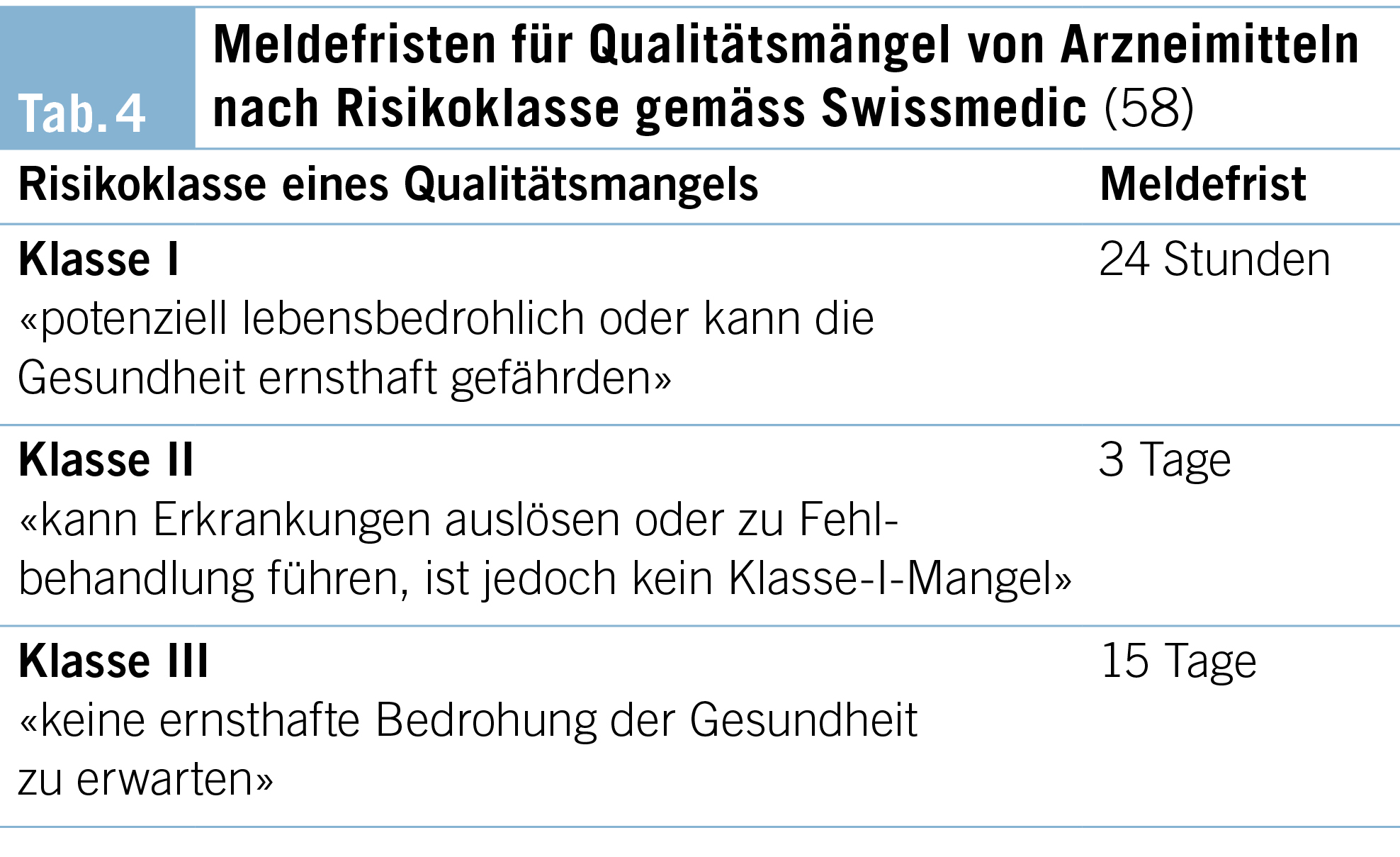

Meldungen betreffend Qualitätsmängel von Arzneimitteln (Tab. 4) müssen gemäss VAM unverzüglich, spätestens jedoch nach 15 Tagen erfolgen (55). Swissmedic präzisiert individuelle Meldezeiten abhängig von der Risikoklasse eines Qualitätsmangels (56). Das Formular zur Meldung von Qualitätsmängeln kann über die Homepage der Swissmedic abgerufen werden, oder die Meldung kann online erfolgen (57).

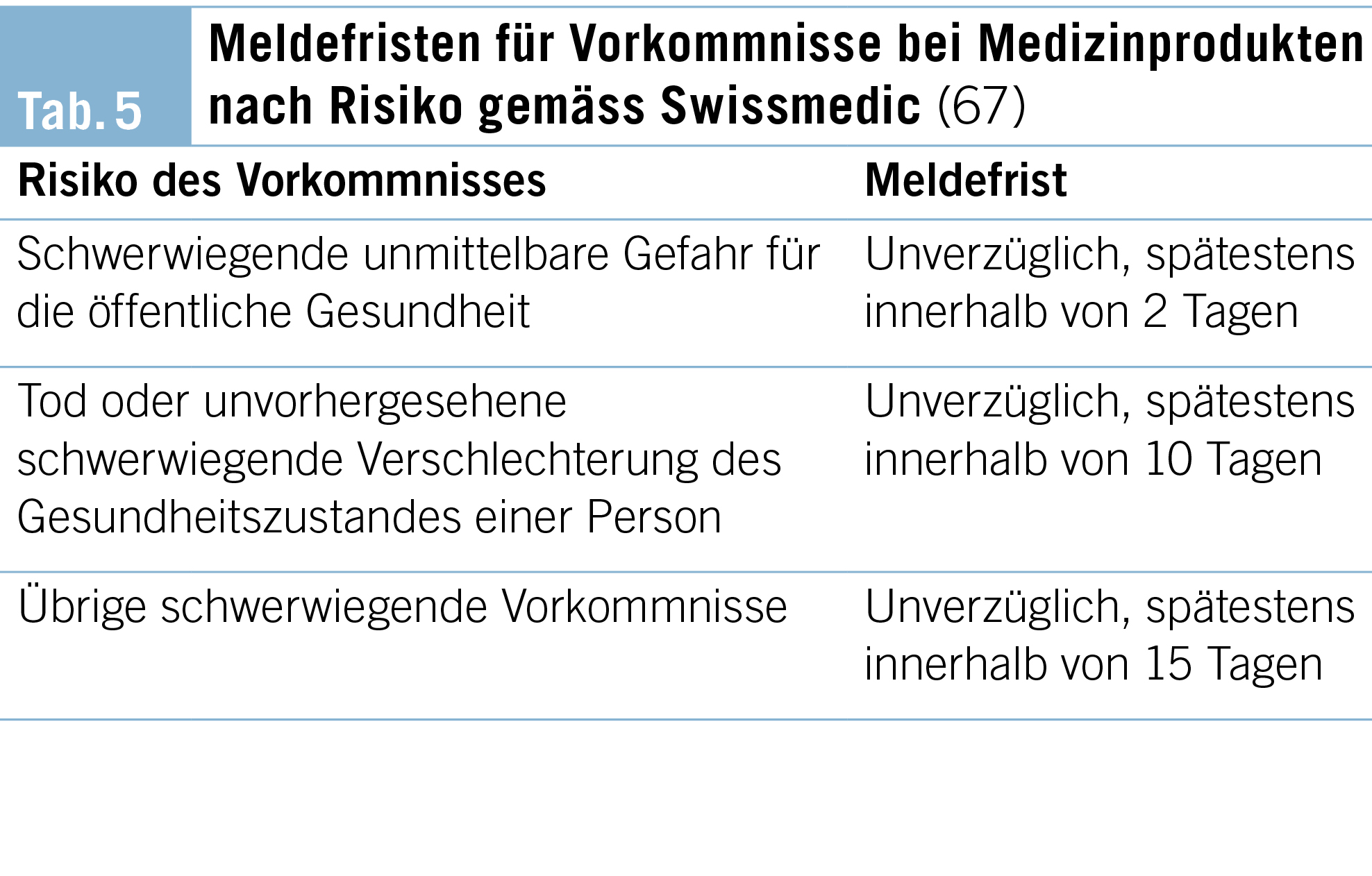

Die Meldepflicht betreffend Vorkommnisse bei Medizinprodukten (Tab. 5) wird durch die Medizinprodukteverordnung (MepV) (59) und bei In-vitro-Diagnostika durch die Verordnung über In-vitro-Diagnostika (IvDV) (60) konkretisiert. Schwerwiegende Vorkommnisse bei der Anwendung müssen durch die feststellende Fachperson oder eine Fachgesellschaft an den Lieferanten und an die Swissmedic gemeldet werden (61). Im Spital erfolgt die Meldung via eine Vigilance-Kontaktperson für Medizinprodukte (62). Beispiele für schwerwiegende Vorkommnisse sind das Abbrechen eines Führungsdrahtes während eines Transkatheter-Herzklappenersatzes, was zu einer Gefässverletzung oder einem Gefässverschluss führen kann, die zu schnelle Entleerung einer Elastomerpumpe mit einem Krebsmedikament (auch wenn der Patient keine Nebenwirkungen erleidet) sowie ein falsches labordiagnostisches Testergebnis von Troponin, welches zu einer Verzögerung in der Behandlung eines Patienten mit kardialen Beschwerden führt (63). Die Meldepflicht dient dazu, technische Ursachen von Zwischenfällen zu identifizieren, zum Schutz der Gesundheit von Patienten und Anwendern (64). Je nach Risiko eines Vorkommnisses gilt eine andere Meldefrist (65). Das Formular zur Meldung schwerwiegender Vorkommnisse an die Swissmedic kann über die Homepage der Swissmedic abgerufen werden (66).

Eine vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung der Meldepflichten gemäss HMG wird mit Busse bestraft (68).

«Off-Label-Use»

Gemäss Betäubungsmittelgesetz (BetmG) muss die Abgabe oder Verordnung von Betäubungsmitteln zu einer anderen als der zugelassenen Indikation innerhalb von 30 Tagen an die zuständige kantonale Behörde gemeldet werden. Auf Verlangen müssen der Behörde alle notwendigen Angaben zu Art und Zweck der Behandlung übermittelt werden (69). Die Meldepflicht dient der Übersicht über die Verschreibungspraxis der berechtigten Medizinalpersonen in Bereichen ohne anerkannte Regeln der medizinischen Wissenschaften, damit einem Missbrauch entgegengewirkt werden kann (70). Sie gilt ebenfalls für die Verwendung und Abgabe von Betäubungsmitteln durch Zahnärzte (71). Nicht gemeldet werden müssen Verschreibungen und Anwendungen im Rahmen von freigegebenen klinischen Versuchen gemäss HMG (72). Das fahrlässige Unterlassen der Meldung wird mit Geldstrafe, vorsätzliches Unterlassen mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (73). Vorsätzlicher oder fahrlässiger Verstoss gegen eine Ausführungsvorschrift, deren Übertretung strafbar ist, wird ebenfalls mit Busse sanktioniert (74).

Krebserkrankungen

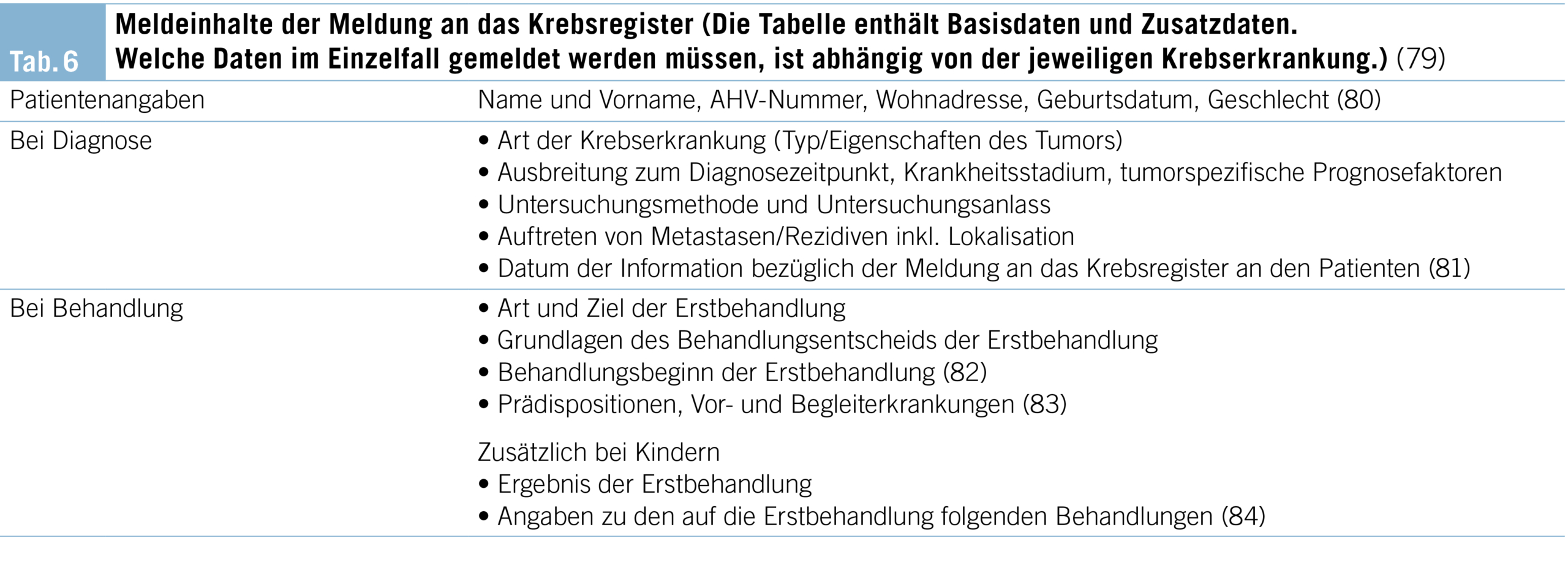

Ärzte, Spitäler und andere Institutionen des Gesundheitswesens sind zur Meldung an das zuständige Krebsregister verpflichtet (Tab. 6), wenn sie eine Krebserkrankung diagnostizieren oder behandeln (75). Die Erhebung der Daten zu Krebserkrankungen dient der Verbesserung von Prävention, Früherkennung und Behandlung (76). Die Krebsregistrierungsverordnung (KRV) listet die zu meldenden Krebserkrankungen (77), die Meldeinhalte werden durch das Krebsregistrierungsgesetz (KRG) und die KRV wiedergegeben (78).

Meldungen zu Krebserkrankungen von Patienten, welche zum Zeitpunkt der Diagnosestellung das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, werden an das Kinderkrebsregister adressiert (85). Die übrigen Meldungen richten sich an das zuständige der 13 kantonalen Krebsregister (86). Die Meldefrist beträgt vier Wochen ab dem Zeitpunkt der Datenerhebung (87).

Die betroffenen Patienten respektive deren Vertretungsberechtigte (88) müssen mündlich über die Datenmeldung an das Krebsregister sowie deren jederzeitiges und ohne Begründung anwendbares Widerspruchsrecht gegen die Registrierung informiert werden (89). Weiter erhalten sie zusätzliche schriftliche Informationen gemäss KRG und KRV (90). Die Verantwortung für die Patienteninformation liegt bei dem die Diagnose eröffnenden Arzt (91). Ein patientenseitiger Widerspruch gegen die Datenbearbeitung führt zur unverzüglichen Anonymisierung bereits registrierter und zur Vernichtung noch nicht registrierter Daten (92).

Körperverletzung, Sexualdelikte, Verbrechen und Vergehen gegen die öffentliche Gesundheit

Ärztliche Melderechte und -pflichten bei Verdacht auf Verbrechen und Vergehen gegen Leib und Leben oder die sexuelle Integrität an die zuständige Behörde sind kantonal, vorwiegend in den Gesundheitsgesetzen, geregelt (93). Ebenso unterliegt das Meldewesen bei Verbrechen und Vergehen gegen die öffentliche Gesundheit kantonalen Regelungen (94).

Ärztliche Melderechte

Hilfsbedürftige Kinder und Erwachsene

Rechte und Pflichten hinsichtlich Meldungen an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) betreffend hilfsbedürftiger Kinder und Erwachsene werden im ZGB geregelt und wurden per 1. Januar 2019 angepasst (95). Das ZGB sieht vor, dass das kantonale Recht weitere Meldepflichten vorsehen kann (96). Diese finden sich sowohl in kantonalen Einführungserlassen zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, im Schulrecht, Bildungsrecht, Sozialhilferecht, Gesundheitsrecht, Polizeirecht etc. Nach Ausweitung der bundesrechtlichen Meldepflichten im Kindesschutz im Rahmen der Anpassungen im Jahr 2019 kommt den kantonalen Regelungen insbesondere im Bereich des Erwachsenenschutzes eine grosse Bedeutung zu (97). Im Folgenden werden die bundesrechtlichen Regelungen gemäss ZGB mit Fokus auf deren Relevanz für die Ärzteschaft beleuchtet.

Für die beschriebenen Meldungen gilt sowohl im Kindes- wie auch im Erwachsenenschutz, dass die meldende Person keinen Beweis einer Gefährdung vorbringen muss, eine mögliche Gefährdung ist als Grundlage der Meldung ausreichend (98).

Kindesschutz

Bei Verdacht auf Gefährdung der körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität eines Kindes kann jede Person eine Meldung an die KESB vornehmen (99).

Das Melderecht gilt auch für Ärzte, welche dem Berufsgeheimnis gemäss StGB unterstehen, ohne dass diese sich erst davon entbinden lassen müssen, für Wahrnehmungen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit und sofern die Meldung im Interesse des Kindes liegt (100).

Anders verhält es sich für ebenfalls an das Berufsgeheimnis gebundene Hilfspersonen von Ärzten (z.B. Pflegefachpersonen, Sachbearbeiter in einem Spital oder einer Arztpraxis, medizinische Praxisassistenten, Sozialarbeiter in einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie etc.) (101, 102). Eine medizinische Praxisangestellte verfügt über kein selbstständiges Melderecht, sondern muss sich für eine Meldung an die KESB durch die zuständige Behörde vom Berufsgeheimnis entbinden lassen. Da dies einige Zeit in Anspruch nehmen kann, wird Hilfspersonen empfohlen, die Information zur Gefährdung dem primären Berufsgeheimnisträger weiterzugeben, welcher dann seinerseits Meldung bei der KESB erstatten kann (103).

Für übrige Fachpersonen aus den Bereichen Medizin, Psychologie, Pflege, Betreuung, Erziehung, Bildung, Sozialberatung, Religion und Sport, welche regelmässigen beruflichen Kontakt zu Kindern haben, sowie für Personen, die in amtlicher Tätigkeit von einem Fall erfahren, besteht, sofern sie nicht dem Berufsgeheimnis gemäss StGB unterstehen, eine Meldepflicht bei Hinweisen auf die Gefährdung eines Kindes, der sie im Rahmen ihrer Tätigkeit nicht Abhilfe schaffen können (104).

Bei Personen, welche amtlich tätig, aber ebenso dem Berufsgeheimnis nach StGB unterstellt sind (z.B. Amtsärzte, Schulpsychologen oder Ärzte im Kantonsspital), muss geprüft werden, ob im kantonalen Recht eine Kollisionsregel vorhanden ist. Ansonsten wird den Regeln für Berufsgeheimnisträger Vorrang gegeben, und die Personen haben im Kindesschutz ein Melderecht ohne Notwendigkeit der Entbindung vom Berufsgeheimnis (105). Für dem Berufsgeheimnis unterstehende Fachpersonen mit regelmässigem Kontakt zu Kindern (z.B. Kinderärzte) gilt ebenfalls das Melderecht (106).

Erwachsenenschutz

Bei Verdacht auf Hilfsbedürftigkeit einer erwachsenen Person kann jedermann eine Meldung erstatten (107). Als hilfsbedürftig gilt jemand, der aufgrund eines Schwächezustandes hinsichtlich Personensorge, Vermögenssorge oder Rechtsverkehr staatlichen Schutzes bedarf (108). Für entsprechende ärztliche Meldungen bleiben allerdings die Bestimmungen über das Berufsgeheimnis vorbehalten (109). Dies bedeutet, dass, wenn keine anderslautende kantonale Regelung vorhanden ist, Ärzte vor einer Meldung an die KESB die Einwilligung der betroffenen Person einholen oder sich von der zuständigen Stelle vom Berufsgeheimnis entbinden lassen müssen (110).

Für Personen, welche in amtlicher Tätigkeit von einem Fall erfahren und im Rahmen ihrer Tätigkeiten nicht Abhilfe schaffen können, gilt auch im Erwachsenenschutz eine Meldepflicht (111). Amtlich tätige Träger des Berufsgeheimnisses gemäss StGB müssen sich, bei fehlender kantonaler Kollisionsregelung, für eine Meldung bei der KESB vom Berufsgeheimnis entbinden lassen (112).

Notwendigkeit der Bestimmung einer vertretungsberechtigten Person bei Urteilsunfähigkeit

Das Zivilgesetzbuch (ZGB) regelt die Abfolge Vertretungsberechtigter von urteilsunfähigen Personen hinsichtlich Entscheidungen zu medizinischen Massnahmen (113). Ist keine vertretungsberechtigte Person vorhanden oder will keine Person das Vertretungsrecht ausüben, errichtet die Erwachsenenschutzbehörde eine Vertretungsbeistandschaft (114). Wenn Unklarheiten über die Vertretungsberechtigung bestehen, wenn gemeinsam Vertretungsberechtigte unterschiedliche Auffassungen haben oder wenn «die Interessen der urteilsunfähigen Person gefährdet oder nicht mehr gewahrt sind», wird die vertretungsberechtigte Person durch die Erwachsenenschutzbehörde festgelegt oder die Erwachsenenschutzbehörde errichtet eine Vertretungsbeistandschaft (115). Die Erwachsenenschutzbehörde wird aktiv aufgrund eines Antrags von einem Arzt oder einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen (116). Der ärztliche Antrag erfordert keine Entbindung vom Berufsgeheimnis (117). Ob es sich beim ärztlichen Antrag um ein Melderecht oder eine Meldepflicht handelt, ist abhängig davon, ob kantonale Regelungen eine weiterführende Ausgestaltung im Sinne einer Meldepflicht vorgenommen haben, wie dies beispielsweise im Kanton Zürich der Fall ist (118).

Selbst- oder Fremdgefährdung hilfsbedürftiger Personen

Gemäss ZGB besteht zudem das Recht auf Meldung an die Erwachsenenschutzbehörde für dem Berufs- oder Amtsgeheimnis unterstehende Personen, sofern eine «ernsthafte Gefahr» besteht, «dass eine hilfsbedürftige Person sich selbst gefährdet oder ein Verbrechen oder Vergehen begeht, mit dem sie jemanden körperlich, seelisch oder materiell schwer schädigt» (119). Eine Gefahr ist als «ernsthaft» zu bezeichnen, wenn sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eintrifft (120). Unter Selbstgefährdung werden im vorliegenden Zusammenhang beispielsweise Suizidalität, schwere physische oder psychische Selbstverletzung, menschenunwürdige Verwahrlosung oder materielle Selbstschädigung subsummiert (121).

Das Melderecht gilt sowohl bei einer Gefahr ausgehend von Erwachsenen als auch von Kindern (122). Es erfordert keine Entbindung vom Berufsgeheimnis (123). In der Praxis kann es sich dabei beispielsweise um Situationen handeln, welche die Prüfung einer fürsorgerischen Unterbringung erfordern, oder um schwerwiegende Kindeswohlgefährdungen (124). Das kantonale Recht kann Ärzte bezeichnen, die nebst der Erwachsenenschutzbehörde selbstständig eine fürsorgerische Unterbringung anordnen dürfen (125).

Unter den oben genannten Umständen eines wahrscheinlichen Risikos einer Gefahr für sich selbst oder andere, ausgehend von einem Hilfsbedürftigen, ist auch die Zusammenarbeit von Erwachsenenschutzbehörde, betroffenen Stellen (126) und Polizei gesetzlich zwingend vorgesehen (127). Diese Regelung dient dem Schutz von hilfsbedürftigen Personen unter Berücksichtigung des Schutzes der öffentlichen Sicherheit (128).

Notstandshilfe

Bei unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben haben Personen, welche einer Geheimhaltungspflicht unterstehen, ein Melderecht auf Basis der Notstandshilfe (129) gemäss StGB. Spricht beispielsweise ein Patient in Gegenwart seines Arztes eine als ernst und gefährlich einzuordnende Drohung im Sinne einer Gefährdung einer Drittperson aus, ist der Arzt dazu berechtigt, die Polizei zu informieren (130). Eine mit Strafe bedrohte Tat zu begehen, «um ein eigenes oder das Rechtsgut einer anderen Person aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr zu retten», ist rechtmässig, sofern dadurch höherwertige Interessen gewahrt werden (131). Somit berechtigt beispielsweise die Abwendung eines Tötungsdelikts an einer Drittperson, welches ein Patient in Gegenwart eines Arztes androht, zur Missachtung des Rechts auf Persönlichkeitsschutz des Drohenden (132).

Gefährdung durch die Verwendung von Waffen

Besteht eine Gefährdung aufgrund einer Verwendung von Waffen, existieren Meldemöglichkeiten auf Grundlage des Bundesgesetzes über Waffen, Waffenzubehör und Munition (WG) oder bei Armeewaffen auf Grundlage des Bundesgesetzes über die Armee und die Militärverwaltung (MG) (133): Personen, welche dem Berufs- oder Amtsgeheimnis unterstehen, sind berechtigt, den zuständigen kantonalen und eidgenössischen Polizei- und Justizbehörden eine Meldung zu erstatten, wenn eine Person durch die Verwendung von Waffen sich selbst oder Dritte gefährdet oder damit droht (134). Diese Meldung erfordert keine Entbindung vom Berufsgeheimnis, was durch das von einer entsprechenden Situation ausgehende Gefahrenpotenzial gerechtfertigt wird (135). Existieren Anzeichen oder Hinweise, dass eine Person im Besitz einer persönlichen Armeewaffe sich selbst oder Dritte damit gefährden könnte oder dass die Person im Besitz der Waffe oder Dritte die Armeewaffe missbrauchen könnten, wird sie dem Armeeangehörigen unverzüglich entzogen (136). Entsprechende Anzeichen oder Hinweise sowie ein diesbezüglicher Verdacht darf durch Ärzte (137) ohne Entbindung vom Berufsgeheimnis an die zuständige Stelle des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) gemeldet werden (138).

Zweifel an der Fahreignung

Ist ein Patient aufgrund einer körperlichen oder psychischen Krankheit, eines Gebrechens oder einer Sucht nicht mehr zur sicheren Lenkung eines Motorfahrzeugs befähigt, darf eine ärztliche Meldung an die zuständige kantonale Strassenverkehrsbehörde oder an die Aufsichtsbehörde für Ärzte vorgenommen werden. Ärzte sind gemäss Strassenverkehrsgesetz (SVG) für diese Meldung vom Berufsgeheimnis entbunden (139). Es besteht das Instrument des Melderechts und nicht der Meldepflicht, da letztere dem Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient stark schaden würde und kaum durchsetzbar wäre (140).

Assistenzärztin Prävention und Public Health

Kantonsärztlicher Dienst Zürich

Stampfenbachstrasse 30

8090 Zürich

schaffner.esther@bluewin.ch

Die Autorin hat keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

1. BÜCHLER ANDREA/MICHEL MARGOT, Medizin – Mensch – Recht Eine Einführung in das Medizinrecht der Schweiz, Zürich/Basel/Genf 2020, 88.

2. Art. 321 Abs. 1 ff. StGB.

3. Art. 253 Abs. 4 StPO.

4. DONZALLAZ YVES, Traité de droit médical – Volume II Le médecin et les soignants, Bern 2021, 3192.

5. § 28 Abs. 1 GesG/BS.

6. § 21 Abs. 1 GesG/BS.

7. Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin (SGRM), Legalinspektion, 2009, 5, (https://sgrm.ch/inhalte/Forensische-Medizin/Durchfuehrung_Legalinspektion_01.pdf [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

8. Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin (SGRM), Legalinspektion, 2009, 5 f., (https://sgrm.ch/inhalte/Forensische-Medizin/Durchfuehrung_Legalinspektion_01.pdf [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

9. Art. 35 Abs. 5 ZStV.

10. Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin (SGRM), Legalinspektion, 2009, 6, (https://sgrm.ch/inhalte/Forensische-Medizin/Durchfuehrung_Legalinspektion_01.pdf [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

11. Schulthess Kommentar/GRAF/HANSJAKOB, Art. 253 StPO, N 2 f..

12. Schulthess Kommentar/GRAF/HANSJAKOB, Art. 253 StPO, N 23.

13. Schulthess Kommentar/GRAF/HANSJAKOB, Art. 253 StPO, N 2 f..

14. Schulthess Kommentar/GRAF/HANSJAKOB, Art. 253 StPO, N 5.

15. Universität Bern Medizinische Fakultät Rechtswissenschaftliche Fakultät/Universität Luzern Rechtswissenschaftliche Fakultät JACKOWSKI CHRISTIAN, Skriptum Rechtsmedizin, 2023, 16, (https://www.irm.unibe.ch/unibe/portal/fak_medizin/ber_vkhum/inst_remed/content/e40010/e136547/e136554/section136559/files208443/online-SkriptumRechtsmedizin2023-25.04.2023_ger.pdf [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

16. Art. 253 Abs. 1 StPO.

17. Art. 253 Abs. 3 StPO.

18. Art. 119 Abs. 5 StGB.

19. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/erhebungen/stativg/schwangerschaftsabbruch-melden.html [Besuch der Website am 3. Juni 2024].

20. Art. 120 Abs. 2 StGB.

21. Art. 12 Abs. 1 EpG.

22. Art. 12 Abs. 2 EpG.

23. https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/revision-epidemiengesetz.html [Besuch der Website am 3. Juni 2024].

24. Anhang 1 VMüK.

25. Bundesamt für Gesundheit (BAG), Leitfaden zur Meldepflicht übertragbarer Krankheiten und Erreger, 2024.

26. Bundesamt für Gesundheit (BAG), Leitfaden zur Meldepflicht übertragbarer Krankheiten und Erreger, 2024, 27.

27. Bundesamt für Gesundheit (BAG), Leitfaden zur Meldepflicht übertragbarer Krankheiten und Erreger, 2024, 56.

28. Bundesamt für Gesundheit (BAG), Leitfaden zur Meldepflicht übertragbarer Krankheiten und Erreger, 2024, 9.

29. Bundesamt für Gesundheit (BAG), Leitfaden zur Meldepflicht übertragbarer Krankheiten und Erreger, 2024, 20.

30. Die Meldefristen für Labore können von den ärztlichen Meldefristen abweichen. (Bundesamt für Gesundheit (BAG), Leitfaden zur Meldepflicht übertragbarer Krankheiten und Erreger, 2024).

31. Anhang 1 VMüK; Bundesamt für Gesundheit (BAG), Leitfaden zur Meldepflicht übertragbarer Krankheiten und Erreger 2024.

32. Bundesamt für Gesundheit (BAG), Leitfaden zur Meldepflicht übertragbarer Krankheiten und Erreger, 2024, 9 & 34.

33. Art. 3 VMüK; Anhang 2 VMüK.

34. Bundesamt für Gesundheit (BAG), Leitfaden zur Meldepflicht übertragbarer Krankheiten und Erreger, 2024, 59.

35. Bundesamt für Gesundheit (BAG), Leitfaden zur Meldepflicht übertragbarer Krankheiten und Erreger, 2024, 43.

36. Diese umfassen die Meldungen zum Aussergewöhnlichen klinischen oder laboranalytischen Befund, zur Häufung von klinischen oder laboranalytischen Befunden, zum Ausbruch von Vancomycin-resistenten Enterokokken (VRE) in Spitälern, zum Aussergewöhnlichen Ausbruch in Spitälern und zum Aussergewöhnlichen epidemiologischen Befund in Spitälern (Bundesamt für Gesundheit (BAG), Leitfaden zur Meldepflicht übertragbarer Krankheiten und Erreger, 2024, 4 ff.).

37. https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html [wBesuch der Website am 3. Juni 2024].

38. https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/infektionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare1.html [Besuch der Website am 3. Juni 2024].

39. Art. 83 Abs. 1 f. EpG.

40. Art. 78 Abs. 1 TSchV.

41. Z.B. in den Kantonen Zürich (https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/tiere/haustiere-heimtiere/hunde/vorfaelle-mit-hunden-melden.html#-632331617), Bern (https://www.weu.be.ch/de/start/themen/veterinaerwesen/hunde-im-kanton-bern/vorfaelle-mit-hunden-melden.html), Appenzell Ausserrhoden (https://ar.ch/verwaltung/departement-gesundheit-und-soziales/veterinaeramt/hunde/vorfaelle-mit-hunden/), Waadt (https://www.vd.ch/population/veterinaires-et-animaux/police-des-chiens) [Besuch der Websiten am 3. Juni 2024].

42. Art. 206a TSchV; Art. 28 Abs. 3 TSchG.

43. Art. 2 Abs. 1a HMG.

44. Art. 59 Abs. 3 HMG.

45. Art. 68 ff. HMG.

46. https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home.html [Besuch der Website am 3. Juni 2024].

47. Art. 68 Abs. 1 f. HMG

48. Art. 63 Abs. 1 f. VAM.

49. Art. 63 Abs. 3 VAM.

50. https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/pharmacovigilance.html [Besuch der Website am 3. Juni 2024].

51. Art. 63 Abs. 3 VAM.

52. https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/pharmacovigilance.html [Besuch der Website am 3. Juni 2024].

53. https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/mitteilungen/neue_meldewege_nebenwirkungsmeldungen.html [Besuch der Website am 3. Juni 2024].

54. https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/pharmacovigilance/elvis.html [Besuch der Website am 3. Juni 2024].

55. Art. 63 Abs. 3 VAM.

56. Swissmedic, Merkblatt Meldung von Qualitätsmängeln, 2023, 4, (https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/qualitaetsmaengel-und-chargenrueckrufe/meldung-von-qualitaetsmaengeln.html [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

57. https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/qualitaetsmaengel-und-chargenrueckrufe/meldung-von-qualitaetsmaengeln.html [Besuch der Website am 3. Juni 2024].

58. Swissmedic, Merkblatt Meldung von Qualitätsmängeln, 2023, 4, (https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/marktueberwachung/qualitaetsmaengel-und-chargenrueckrufe/meldung-von-qualitaetsmaengeln.html [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

59. Art. 66 MepV.

60. Art. 59 IvDV.

61. Art. 66 Abs. 4 MepV; Art. 59 Abs. 4 IvDV.

62. Swissmedic, Wegleitung Vigilance-Kontaktperson für Medizinprodukte, 2023, 8, (https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/medizinprodukte/vorkommnisse—fsca-melden–materiovigilance-/anwender—betreiber.html [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

63. Swissmedic, Wegleitung Vorkommnismeldung Anwender, 2023, 4, (https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/medizinprodukte/vorkommnisse—fsca-melden–materiovigilance-/anwender—betreiber.html [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

64. Swissmedic, Wegleitung Vorkommnismeldung Anwender, 2023, 3, (https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/medizinprodukte/vorkommnisse—fsca-melden–materiovigilance-/anwender—betreiber.html [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

65. Swissmedic, Wegleitung Vorkommnismeldung Anwender, 2023, 6, (https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/medizinprodukte/vorkommnisse—fsca-melden–materiovigilance-/anwender—betreiber.html [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

66. https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/medizinprodukte/vorkommnisse—fsca-melden–materiovigilance-/anwender—betreiber.html [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

67. Swissmedic, Wegleitung Vorkommnismeldung Anwender, 2023, 6, (https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/medizinprodukte/vorkommnisse—fsca-melden–materiovigilance-/anwender—betreiber.html [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

68. Art. 87 Abs. 1c HMG; Art. 87 Abs. 3 HMG.

69. Art. 11 Abs. 1bis BetmG.

70. Parlamentarische Initiative. Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes. Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 04.05.2006, BBl 2006 8609 Ziff. 3.1.10.3.

71. Art. 11 Abs. 2 BetmG.

72. Art. 49 Abs. 2 BetmKV.

73. Art. 21 Abs. 1 f. BetmG.

74. Art. 22 BetmG; Art. 84 BetmKV.

75. Art. 3 Abs. 1 KRG.

76. Botschaft des Bundesrates zum Krebsregistrierungsgesetz vom 29.10.2014, BBl 2014 8728.

77. Art. 5 Abs. 1 KRV; Anhang 1 KRV.

78. Art. 3 Abs. 1 KRG; Art. 1 ff. KRV.

79. Art. 5 Abs. 1 KRV; Anhang 1 KRV.

80. Art. 3 Abs. 1 KRG.

81. Art. 1 Abs. 1 KRV; Art. 2 Abs. 1 KRV.

82. Art. 1 Abs. 2 KRV; Art. 2 Abs. 2 KRV.

83. Art. 3 KRV; Art. 4 Abs. 1 KRV.

84. Art. 4 Abs. 1 f. KRV.

85. Art. 9 KRV.

86. Art. 8 Abs. 1 KRG; https://www.nkrs.ch/de/krebsregister [Besuch der Website am 3. Juni 2024].

87. Art. 6 Abs. 1 KRV.

88. Art. 5 Abs. 1 KRG.

89. Art. 13 Abs. 2 KRV.

90. Art. 5 Abs. 1 KRG; Art. 13 Abs. 3 f. KRV.

91. Art. 13 Abs. 1 KRV.

92. Art. 25 Abs. 3 KRG; Art. 15 Abs. 3 KRV.

93. Universität Bern Medizinische Fakultät Rechtswissenschaftliche Fakultät/Universität Luzern Rechtswissenschaftliche Fakultät JACKOWSKI CHRISTIAN, Skriptum Rechtsmedizin, 2023, 261 ff., (https://www.irm.unibe.ch/unibe/portal/fak_medizin/ber_vkhum/inst_remed/content/e40010/e136547/e136554/section136559/files208443/online-SkriptumRechtsmedizin2023-25.04.2023_ger.pdf [Besuch der Website am 3. Juni 2024]); DONZALLAZ YVES, Traité de droit médical – Volume II Le médecin et les soignants, Bern 2021, 3193 ff..

94. DONZALLAZ YVES, Traité de droit médical – Volume II Le médecin et les soignants, Bern 2021, 3196 f..

95. Art. 314c-e ZGB; Art. 443 ZGB.

96. Art. 314d Abs. 3; Art. 443 Abs. 3 ZGB.

97. Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz, Melderechte und Meldepflichten an die KESB nach Art. 314c, 314d, 443 sowie 453 ZGB, 2019, 7, (https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/melderechte-und-meldepflichten [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

98. Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz, Melderechte und Meldepflichten an die KESB nach Art. 314c, 314d, 443 sowie 453 ZGB, 2019, 3, (https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/melderechte-und-meldepflichten [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

99. Art. 314c Abs. 1 ZGB.

100. Art. 314c Abs. 2 ZGB; Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz, Melderechte und Meldepflichten an die KESB nach Art. 314c, 314d, 443 sowie 453 ZGB, 2019, 8 f., (https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/melderechte-und-meldepflichten [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

101. Achtung: Hebammen und Assistenzärzte gelten nicht als Hilfspersonen von Ärzten. Für sie gelten die Regel für primäre Berufsgeheimnisträger. (Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz, Melderechte und Meldepflichten an die KESB nach Art. 314c, 314d, 443 sowie 453 ZGB, 2019, 9 f., (https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/melderechte-und-meldepflichten [Besuch der Website am 3. Juni 2024])).

102. Art. 314c Abs. 2 ZGB.

103. Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz, Melderechte und Meldepflichten an die KESB nach Art. 314c, 314d, 443 sowie 453 ZGB, 2019, 9, (https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/melderechte-und-meldepflichten [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

104. Art. 314d Abs. 1 ZGB.

105. Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz, Melderechte und Meldepflichten an die KESB nach Art. 314c, 314d, 443 sowie 453 ZGB, 2019, 5, (https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/melderechte-und-meldepflichten [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

106. Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz, Melderechte und Meldepflichten an die KESB nach Art. 314c, 314d, 443 sowie 453 ZGB, 2019, 6, (https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/melderechte-und-meldepflichten [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

107. Art. 443 Abs. 1 ZGB.

108. Berner Kommentar/ROSCH, Art. 388 ZGB, N 28.

109. Art. 443 Abs. 1 ZGB.

110. Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz, Melderechte und Meldepflichten an die KESB nach Art. 314c, 314d, 443 sowie 453 ZGB, 2019, 9, (https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/melderechte-und-meldepflichten [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

111. Art. 443 Abs. 2 ZGB.

112. Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz, Melderechte und Meldepflichten an die KESB nach Art. 314c, 314d, 443 sowie 453 ZGB, 2019, 5, (https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/melderechte-und-meldepflichten [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

113. Art. 378 Abs. 1 ZGB.

114. Art. 381 Abs. 1 ZGB.

115. Art. 381 Abs. 2 ZGB.

116. Art. 381 Abs. 3 ZGB.

117. Orell Füssli Kommentar/FASSBIND, Art. 381 ZGB, N 3.

118. § 2 Abs. 2 Patientinnen- und Patientengesetz/ZH.

119. Art. 453 Abs. 1 f. ZGB.

120. SCHWANDER MARIANNE, Bedrohungsmanagement bei Häuslicher Gewalt – rechtliche Rahmenbedingungen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit, in: SCHWARZENEGGER/BRUNNER (Hrsg.), Bedrohungsmanagement – Gewaltprävention, Zürich/Basel/Genf 2017, 115, 135.

121. Orell Füssli Kommentar/FASSBIND, Art. 453 ZGB, N 2.

122. Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz, Melderechte und Meldepflichten an die KESB nach Art. 314c, 314d, 443 sowie 453 ZGB, 2019, 9, (https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/melderechte-und-meldepflichten [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

123. Orell Füssli Kommentar/FASSBIND, Art. 453 ZGB, N 3.

124. Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz, Melderechte und Meldepflichten an die KESB nach Art. 314c, 314d, 443 sowie 453 ZGB, 2019, 9, (https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/melderechte-und-meldepflichten [Besuch der Website am 3. Juni 2024]).

125. Art. 429 Abs. 1 ZGB.

126. Z.B. Sozial- und Psychiatriedienste, die Opferhilfe, die Spitex, die Schuldenberatung, Sozialversicherungsträger, Gerichte, Strafverfolgungs- und Strafvollzugsbehörden (Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht) vom 28.06.2006, BBl 2006 7091 Ziff. 2.3.4).

127. Art. 453 Abs. 1 ZGB.

128. GEISER THOMAS, Behördenzusammenarbeit im Erwachsenenschutzrecht, Aktuelle Juristische Praxis 2012, 1688, 1691.

129. Art. 17 StGB.

130. SCHWANDER, 115, 147.

131. Art. 17 StGB.

132. SCHWANDER, 115, 147 f..

133. SCHWANDER, 115, 148.

134. Art. 30b WG.

135. Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über Waffen, Waffenzubehör und Munition vom 11.01.2006, BBl 2006 2744 Ziff. 3.8.

136. Art. 113 Abs. 1 f. MG.

137. Gleiches gilt für Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden, Seelsorger, Psychologen, Sozialarbeiter und Angehörige der Betreuungsdienste der Armee: Eine Meldung darf erfolgen ohne Rücksicht auf ein bestehendes Amts- oder Berufsgeheimnis (Art. 113 Abs. 7 MG).

138. Art. 113 Abs. 7 MG.

139. Art. 15d Abs. 1e & 3 SVG.

140. Botschaft des Bundesrates zu Via sicura, Handlungsprogramm des Bundes für mehr Sicherheit im Strassenverkehr vom 20.10.2010, BBl 2010 8501 Ziff. 2.1.

Therapeutische Umschau

- Vol. 81

- Ausgabe 6

- Oktober 2024