- ASSIP flex Suizidprävention flexibel und nachhaltig

Einleitung

Suizidales Erleben und Verhalten stellen weltweit eine der grössten Herausforderungen für die Gesundheitsversorgung dar, verursacht hohe gesellschaftliche und soziale Kosten und ist mit grossem individuellen Leid verbunden (1). In der Schweiz lebt über eine halbe Million Menschen mit aktuellen Suizidgedanken, über 200’ 000 haben mindestens einmal in ihrem Leben versucht, sich das Leben zu nehmen, davon rund 33 000 in den letzten 12 Monaten (2). Insbesondere nach einem Suizidversuch besteht ein hohes Risiko für eine erneute suizidale Krise (3, 4), im ersten Monat nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ist das Suizidrisiko sogar besonders hoch (5).

Eine entscheidende Herausforderung in der Suizidprävention besteht darin, die kritische Phase zwischen Klinikentlassung und ambulanter Nachsorge zu überbrücken. Diese Versorgungslücke trägt wesentlich zum Risiko erneuter Suizidversuche bei (6). Gleichzeitig zeigen Studien, dass bis zu 50 % der Betroffenen keine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen oder diese vorzeitig abbrechen (7). Besonders vulnerable Menschen, die herkömmliche Angebote nicht ausreichend wahrnehmen können oder wollen, müssen gezielt erreicht werden. Vor diesem Hintergrund gewinnen Kurzinterventionen zunehmend an Bedeutung. Eine Metaanalyse von Homan, Ritzinger (8) zeigt, dass diese das Risiko wiederholter Suizidversuche signifikant senken können. Eine solche Kurztherapie ist ASSIP (Attempted Suicide Short Intervention Program), ein strukturiertes, aber individuell anpassbares Behandlungsangebot, welches die therapeutische Allianz stärkt und suizidpräventive Massnahmen direkt in den Alltag der Patient/-innen integriert (9). Doch nicht alle Betroffenen können oder wollen ambulante Interventionen in Anspruch nehmen.

Viele Patient/-innen, insbesondere solche mit erhöhtem Rückfallrisiko, profitieren nicht ausreichend von den klassischen ambulanten oder stationären Angeboten. In den letzten Jahren haben sich daher aufsuchende Behandlungsformen, die häufig im häuslichen Umfeld stattfinden, als wirksame Alternative erwiesen. Patient/-innen im Home Treatment berichten über eine höhere Zufriedenheit und eine geringere familiäre Belastung im Vergleich zur stationären Behandlung (10). Studien zeigen, dass gewisse Betroffene mit akuten psychiatrischen Erkrankungen die Behandlung zu Hause gegenüber einer stationären Behandlung bevorzugen (11). Darüber hinaus stehen bestimmte soziodemografische Faktoren wie das weibliche Geschlecht und höheres Alter mit einer höheren Akzeptanz ausserstationärer Interventionen in Zusammenhang (12). Insbesondere flexible Behandlungsmodelle, die ausserhalb des klassischen stationären Settings angeboten werden, haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Sie gelten als praktikabel, werden insgesamt positiv bewertet (13) und gehen mit einer hohen Zufriedenheit der Patient/-innen einher (14).

Ein solches Modell ist ASSIP flex, ein Suizidpräventionsprojekt, das seit 2021 durch die Projektförderung Prävention in der Gesundheitsversorgung (PGV) bei Gesundheitsförderung Schweiz unterstützt und in der ganzen Schweiz umgesetzt wird. Im Rahmen dieses Projekts wurde das etablierte Behandlungsangebot ASSIP in einem ersten Schritt auf Home Treatment übertragen und damit auch für Patient/-innen zugänglich gemacht, welche die herkömmlichen Angebote nicht ausreichend nutzen können oder wollen (15). Internationale Erfahrungen bestätigten die Durchführbarkeit dieses Ansatzes: In Belgien wird ASSIP erfolgreich als Home-Treatment-Modell angeboten, wobei rund 90 % der Patient/-innen die Intervention abschliessen (16).

Während der Umsetzung zeigte sich, dass ein breiteres Behandlungsspektrum die Bedürfnisse der Patient/-innen besser abdeckt. Dies führte zur Weiterentwicklung des Home-Treatment-Angebots zu ASSIP flex. Dieses flexible Behandlungsangebot einer Kurztherapie ist für Betroffene niederschwellig zugänglich – sei es stationär während einer akuten Krise, ambulant nach einer Klinikentlassung oder als Home Treatment. Ein zentrales Element der ASSIP-Kurztherapie ist das narrative Interview, in dem die Patient/-innen über die Hintergründe ihres Suizidversuchs erzählen. Anschliessend erfolgt eine gemeinsame Reflexion anhand eines Video-Playbacks und eine kollaborative Überarbeitung der individuellen Fallkonzeption suizidalen Verhaltens mit Psychoedukation sowie der Erarbeitung eines individuellen Sicherheitsplans. Die Kurztherapie ASSIP reduzieren nachweislich suizidales Verhalten und stationäre Hospitalisierungen über einen Zeitraum von zwei Jahren (9).

Trotz der praktischen Relevanz dieses flexiblen Ansatzes fehlen bislang systematische Untersuchungen zur Durchführbarkeit von ASSIP flex. Insbesondere ist unklar, inwieweit die Umsetzung in unterschiedlichen Versorgungskontexten gelingt und welche Faktoren die Akzeptanz und Umsetzung beeinflussen. Nach Bowen, Kreuter (17) umfasst die Beurteilung der Durchführbarkeit einer Intervention Aspekte wie Bedarf (Inanspruchnahme durch die Zielgruppe), Umsetzung (praktische Durchführung), Akzeptanz (Annahme der Intervention durch die Zielgruppe) sowie erste Hinweise auf die (eingeschätzte) Wirksamkeit.

Diese Forschungslücke verdeutlicht den Bedarf an empirischen Untersuchungen zur Umsetzung und praxisnahen Anwendung dieses flexiblen Behandlungsmodells. Ziel der vorliegenden Studie ist es daher, die Durchführbarkeit von ASSIP flex zu evaluieren. Dazu wurden Bedarf, Umsetzung und Akzeptanz sowie Veränderungen klinischer Variablen (z. B. suizidales Erleben, depressive Symptome, Selbstwirksamkeit) untersucht. Darüber hinaus wurde untersucht, welche Faktoren die Umsetzung von ASSIP flex in den verschiedenen Settings beeinflussen. Es wird angenommen, dass ASSIP flex erfolgreich in unterschiedlichen Behandlungskontexten durchgeführt werden kann und eine hohe Akzeptanz bei Patient/-innen und Behandler/-innen aufweist.

Methode

Studiendesign

Die vorliegende Studie ist Teil einer umfassenderen Längsschnittbeobachtungsstudie, die von 2022 bis 2025 an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bern durchgeführt wird. Das Suizidpräventionsprojekt ASSIP flex wird von Gesundheitsförderung Schweiz finanziell unterstützt. Die Evaluationsstudie wurde von der kantonalen Ethikkommission bewilligt (KEK Nr. 2021-02504) und ist auf ClinicalTrials.gov (NCT06322199) und kofam (SNCTP000005100) registriert. Die hier vorgestellte Subanalyse basiert auf einem Prä-Post-Design.

Die Durchführung von ASSIP flex erfolgte in vier Schweizer Kantonen: Bern (Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie), Zürich (Sanatorium Kilchberg, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich), Lausanne (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois), und Neuenburg (Center Neuchâtelois de Psychiatrie). Patient/-innen mit einem Suizidversuch in der Vorgeschichte wurden über Fachpersonen aus den Bereichen Psychiatrie und Psychologie, ambulante Spitex und Hausärzte/Hausärztinnen rekrutiert. Zu den Einschlusskriterien zählten mindestens ein dokumentierter Suizidversuch sowie ein Mindestalter von 18 Jahren. Ausgeschlossen wurden Patient/-innen mit schweren kognitiven Einschränkungen, psychotischen Störungen (ICD-10 Codes F20–F23) oder unzureichenden Deutsch- oder Französischkenntnissen.

Studienablauf

Die Patient/-innen wurden zu zwei Messzeitpunkten befragt: vor der ersten ASSIP-flex-Sitzung (t0) und vier bis sechs Wochen danach (t1). Die Befragung dauerte zu t0 ca. 60 Minuten und zu t1 ca. 40 Minuten. Nach der Kurzintervention wurden die Therapeut/-innen zu ihren Erfahrungen mit ASSIP flex befragt. Vor der Datenerhebung gaben alle Patient/-innen ihr schriftliches Einverständnis.

Intervention

ASSIP flex umfasst drei bis vier 50- bis 60-minütige Therapiesitzungen, die nach Absprache stationär, ambulant oder im Home Treatment stattfinden. In der zweiten Sitzung findet ein Video-Playback statt, in dem Patient/-innen und Therapeut/-innen Schritt für Schritt die Hintergründe des Suizidversuchs und den suizidalen Prozess analysieren. Gemeinsam werden persönliche Warnzeichen herausgearbeitet und erste Bewältigungsstrategien besprochen. In der dritten Sitzung steht die Entwicklung einer persönlichen Fallkonzeption inklusive Sicherheitsplan mit Notfallnummern und konkreten Krisenbewältigungsstrategien im Mittelpunkt. Ergänzend findet ein kontinuierlicher Briefkontakt über zwei Jahre statt, um die therapeutische Beziehung aufrechtzuerhalten und eine längerfristige Rückfallprävention zu unterstützen (18).

Messinstrumente

Soziodemografische Merkmale sowie die Einschätzung des Bedarfs und der Akzeptanz von ASSIP flex wurden mit dem soziodemografischen Fragebogen (DEMO; [9], erweitert 2022 in deutscher und französischer Version; t0: 27 Items, t1: 14 Items) erfasst. Der Fragebogen enthält Angaben zu Alter, Geschlecht und gesundheitsbezogenen Daten sowie Fragen zur Motivation und zu positiven, aber auch herausfordernden Aspekten der Behandlung zur Bedarfserhebung (DEMO t0). Die Akzeptanz von ASSIP flex wurde durch Fragen zu positiven Aspekten und Herausforderungen der Intervention erhoben (DEMO t1). Zusätzlich schätzten die Patient/-innen ihre wahrgenommene Wirksamkeit der ASSIP-flex-Behandlung ein.

Der Therapeut/-innen-Feedback-Fragebogen (TFF, eigene Entwicklung, deutsche und französische Version) erfasst die Erfahrungen der Therapeut/-innen nach der Kurzintervention, insbesondere hinsichtlich des flexiblen Settings, der Herausforderungen (Umsetzung) sowie der positiv erlebten Aspekte der ASSIP-flex-Behandlung (Akzeptanz).

Die Intensität des suizidalen Erlebens wurde mit der Beck-Skala für Suizidgedanken (BSS; [19]) erfasst. Es wurde sowohl die deutsche (20) als auch die französische Version (21) verwendet. Die Skala weist eine hohe interne Konsistenz auf (Cronbach’s α = 0.94; [20]) und besteht aus 19 Items mit einem dreistufigen Antwortformat, aus denen ein Mittelwert (0–2) berechnet wird. Suizidales Verhalten wurde durch zwei zusätzliche Items erfasst.

Zur Erfassung depressiver Symptome wurde das Beck-Depressions-Inventar (BDI-II; [22]) eingesetzt. Es lag sowohl die deutsche (23) als auch die französische Version (24) vor. Das Instrument weist eine hohe interne Konsistenz auf (α = 0.84; [25]). Der Fragebogen umfasst 21 Items mit einem vierstufigen Antwortformat, aus denen ein Summenscore (0–63) berechnet wurde.

Die Selbstwirksamkeitserwartung wurde mit der Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) erfasst. Es wurde sowohl die deutsche (26) als auch die französische Version «Auto-efficacité Généralisée» (27) verwendet. Die Skala weist eine gute interne Konsistenz auf (α = 0.80–0.90; [26]) und besteht aus 10 Items mit einem vierstufigen Antwortformat, aus denen ein Summenscore (10–40) berechnet wird.

Statistische Analyse

Die statistischen Analysen wurden mit IBM SPSS Statistics© Version 29.0.1.1 (28) und RStudio Version 12.1 (29) durchgeführt. Aufgrund fehlender Werte bei den klinischen Variablen (BSS, BDI, SWE; t0 23 [18.4 %], t1 25 [20.1 %]) wurde eine Imputation mittels Predictive Mean Matching (PMM; [30]) durchgeführt und 10 Datensätze geschätzt. Nach Little’s Missing Completely at Random-Test (MCAR; [31]) kann davon ausgegangen werden, dass die fehlenden Werte zufällig verteilt waren (χ2145 = 201.1, p = 0.143).

Zur Überprüfung der ersten Fragestellung zur Bedarfserhebung, Umsetzung und Akzeptanz wurden deskriptive Verfahren eingesetzt. Die Fragestellung zwei, die eine mögliche Verbesserung der klinischen Variablen untersuchte, wurde mithilfe paarweiser t-Tests analysiert. Zur Beantwortung der Fragestellung drei, die sich mit den Zusammenhängen zwischen klinischen Variablen und der wahrgenommenen Wirksamkeit befasste, wurden Pearson-Korrelationen berechnet.

Ergebnisse

Patient/-innen- und Therapeut/-innen-Merkmale

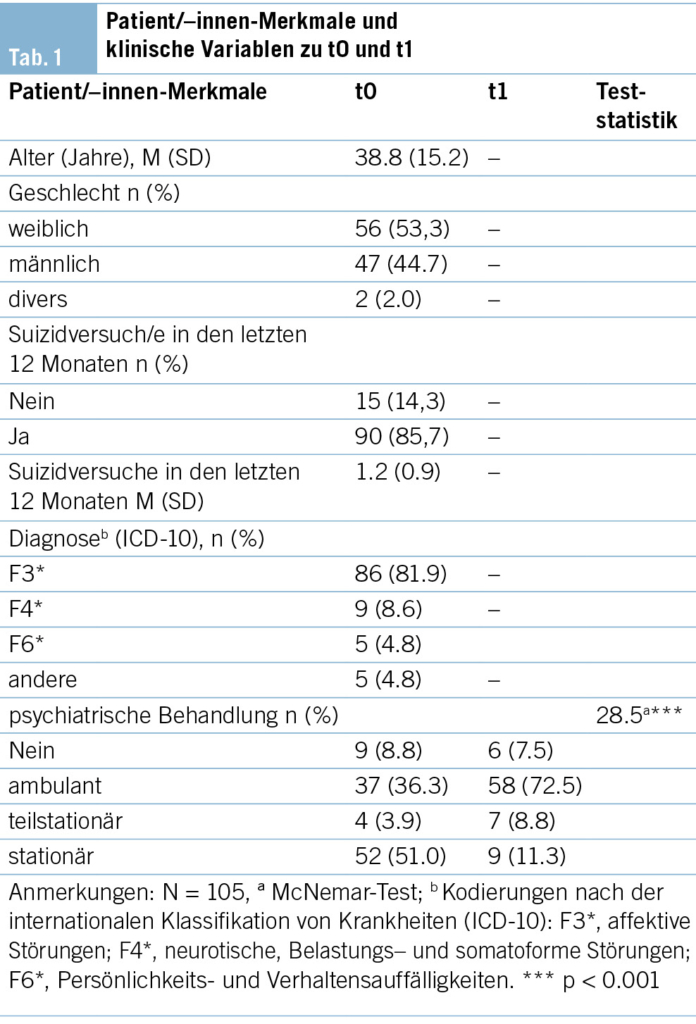

Die Stichprobe umfasste 105 Patient/-innen (53.3 % weiblich; Alter M = 38.8, SD = 15.2 Jahre). Alle Patient/-innen berichteten mindestens einen Suizidversuch in der Vorgeschichte (M = 2.3, SD = 2.4, Min. = 1.0, Max. = 15.0). In den 12 Monaten vor der Intervention hatten 85.7 % der Patient/-innen mindestens einen Suizidversuch unternommen (M = 1.2, SD = 0.9, Min. = 0.0, Max. = 6.0). Die Mehrheit der Patient/-innen (81.9 %) gab eine affektive Störung als Hauptdiagnose an. Zu t0 befanden sich 51.0 % der Patient/-innen zusätzlich zur ASSIP-flex-Kurztherapie in stationärer psychiatrischer Behandlung; dieser Anteil sank zu t1 signifikant auf 11.3 % (vgl. Tab. 1). Die Patient/-innen wurden von insgesamt neun Therapeut/-innen aus vier verschiedenen Kantonen behandelt (77.7 % weiblich).

Bedarf nach ASSIP flex

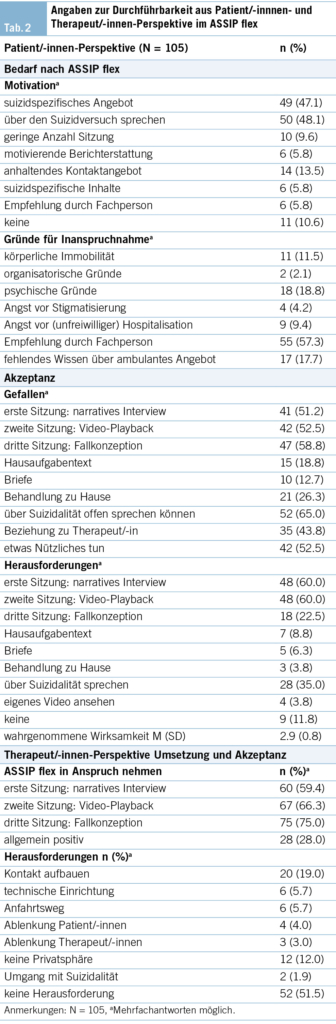

Der Bedarf spiegelte sich in der Motivation zur Teilnahme wider. Die Mehrheit der Patient/-innen gab an, dass sie über ihren Suizidversuch sprechen wollten (48.1 %) oder die Möglichkeit eines suizidspezifischen Angebots schätzten (47.1 %). Am häufigsten wurde die Teilnahme jedoch durch die Empfehlung psychiatrischer Fachpersonen angeregt (57.3 %). Zudem nannten 18.8 % psychische Gründe, wie etwa Angst in öffentlichen Verkehrsmitteln, als ausschlaggebend für ihre Entscheidung zur Teilnahme.

Umsetzung und Akzeptanz von ASSIP flex

ASSIP flex wurde in allen drei angebotenen Settings erfolgreich umgesetzt: Am häufigsten fand die Intervention stationär statt (45.0 %), gefolgt von ambulanten Sitzungen (24.0 %) und Behandlungen im Home Treatment (HT, 17.0 %). Bei 13.0 % der Patient/-innen erfolgte die Durchführung in unterschiedlichen Settings, wobei die Kombination aus stationären und Home-Treatment-Sitzungen mit 69.2 % am häufigsten war. Die erste Sitzung wurde von 58.8 % der Patient/-innen als besonders positiv wahrgenommen, gleichzeitig empfanden 60.0 % sie auch als herausfordernd. Nur 4.1 % gaben an, dass die Videoaufnahme eine Schwierigkeit darstellte. Die Therapeut/-innen bewerteten die erste Sitzung in 75.0 % der Fälle positiv, wobei 51.5 % keine besonderen Herausforderungen sahen. Allerdings berichteten sie bei 19.0 % der Patient/-innen von Schwierigkeiten im initialen Beziehungsaufbau. ASSIP flex wurde hinsichtlich seiner eingeschätzten Wirksamkeit im Durchschnitt mit M = 2.9 (SD = 0.8, Min. = 1, Max. = 4) bewertet (vgl. Tab. 2).

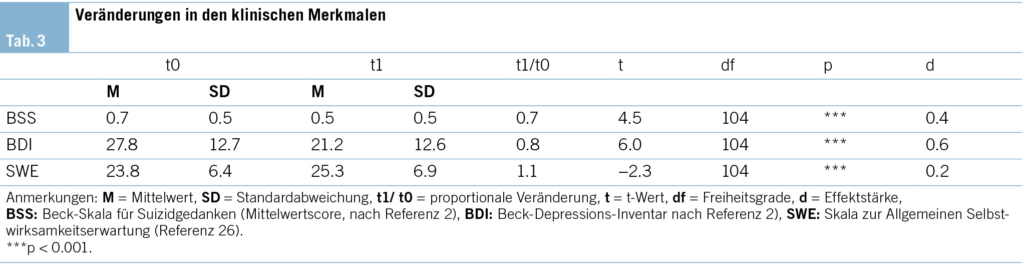

Veränderungen der klinischen Variablen der Patient/-innen

Das suizidale Erleben der Patient/-innen nahm von t0 zu t1 ab (BSS: t104 = 4.5, p < 0.001, d = 0.4), ebenso die depressiven Symptome (BDI: t104 = 6.0, p < 0.001, d = 0.6). Die Selbstwirksamkeit nahm im Verlauf der Kurztherapie zu (SWE: t104 = –2.3, p < 0.05, d = 0.2).

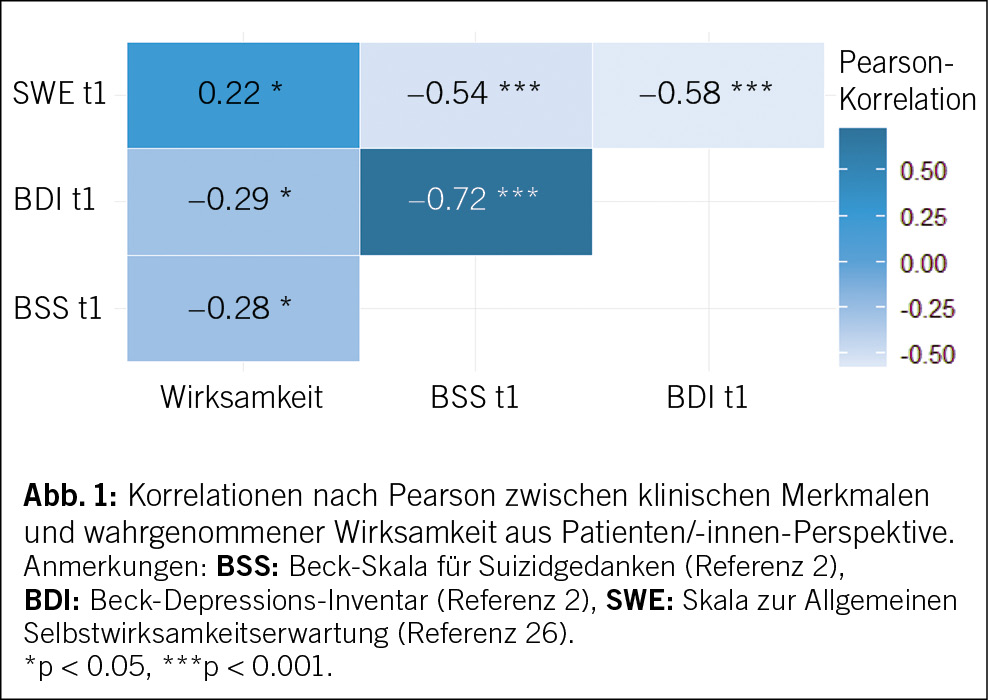

Zusammenhänge zwischen den klinischen Variablen und der eingeschätzten Wirksamkeit der Patient/-innen

Ein geringeres suizidales Erleben zu t1 korrelierte mit einer höheren Einschätzung der Wirksamkeit von ASSIP flex aus Sicht der Patient/-innen. Geringere depressive Symptomatik zu t1 korrelierte mit einer höheren Einschätzung der Wirksamkeit. Eine höher eingeschätzte Wirksamkeit war wiederum mit einer höheren Selbstwirksamkeit zu t1 assoziiert. Darüber hinaus war eine geringere Depressionssymptomatik mit einem geringeren suizidalen Erleben und einer höheren Selbstwirksamkeit zu t1 assoziiert (vgl. Abb. 1).

Diskussion

Die vorliegende Studie untersuchte die Durchführbarkeit, Akzeptanz und selbst eingeschätzte Wirksamkeit von ASSIP flex, einer flexiblen Kurzintervention für Patient/-innen nach einem Suizidversuch. Dabei wurden zentrale Durchführbarkeitskriterien berücksichtigt, wie sie von Bowen, Kreuter (17) beschrieben wurden. Dazu gehören unter anderem die Umsetzung (praktische Durchführung), die Akzeptanz durch Patient/-innen und Behandelnde sowie erste Hinweise auf potenzielle klinische Effekte. Angesichts der hohen Abbruchraten ambulanter Behandlungen und der bestehenden Versorgungslücke stellt ASSIP flex eine niederschwellige, adaptierbare Intervention dar, die stationär, ambulant oder im Home Treatment umgesetzt werden kann. Die Ergebnisse zeigen, dass die Intervention in allen drei Settings gut realisierbar war und von Patient/-innen sowie von Therapeut/-innen positiv bewertet wurde. Die individuelle Anpassbarkeit der Therapie erwies sich als entscheidender Faktor für die Akzeptanz. Zudem war ASSIP flex mit klinischen Verbesserungen hinsichtlich suizidalen Erlebens (BSS), depressiver Symptomatik (BDI) und Selbstwirksamkeit (SWE) assoziiert. Die Möglichkeit, ASSIP flex auch aufsuchend im häuslichen Umfeld anzubieten, erweitert das Behandlungsangebot für Patient/-innen, die klassische Versorgungsstrukturen nicht oder nur eingeschränkt wahrnehmen können. Die Ergebnisse sprechen für eine praxisnahe Umsetzung dieser Kurztherapie im gesamten Behandlungsspektrum, um eine kontinuierliche therapeutische Begleitung und eine effektive Suizidprävention zu gewährleisten.

Nachfrage, Umsetzung und Akzeptanz von ASSIP flex

Die vorliegende Studie zeigt, dass ASSIP flex erfolgreich in verschiedenen Behandlungssettings implementiert werden konnte. Die hohe Nachfrage spiegelt sich in der hohen Responserate wider, wobei Empfehlungen durch Fachpersonen eine zentrale Rolle spielten. Dies unterstreicht die Bedeutung des Gesundheitssystems als Multiplikator in der Suizidprävention. Diese Befunde stimmen mit früheren Studien überein, die den Einfluss von Fachpersonen auf die Bereitschaft zur Teilnahme an therapeutischen Interventionen betonen (32). Therapeut/-innen, die ASSIP flex anwenden, berichten zudem von einer hohen Akzeptanz und einer einfachen Umsetzung der Intervention, was die praxisnahe Anwendbarkeit weiter unterstützt.

Ein entscheidender Faktor für die Akzeptanz von ASSIP flex war die Möglichkeit, sich wertfrei mit dem eigenen Suizidversuch auseinanderzusetzen und offen darüber sprechen zu können. Viele Patient/-innen nannten diesen Aspekt als ausschlaggebend für ihre Teilnahme. Diese Beobachtung bestätigt die Annahme, dass ASSIP flex ein unterstützendes und wertfreies Umfeld schafft (33), welches die therapeutische Allianz stärken und langfristig zur Stabilisierung beitragen kann.

Ein zentraler Aspekt von ASSIP flex ist die Möglichkeit, eine kontinuierliche therapeutische Begleitung über verschiedene Behandlungssettings hinweg sicherzustellen. Die Kurztherapie wurde in 45 % der Fälle stationär, in 24 % ambulant und in 17 % als Home Treatment durchgeführt, wobei die Kombination aus stationären und Home-Treatment-Sitzungen mit 69.2 % am häufigsten war. Diese Verteilung verdeutlicht die Flexibilität des Programms, das den Übergang zwischen stationärer, ambulanter und häuslicher Behandlung erleichtert. Diese kontinuierliche Beziehungsgestaltung könnte für suizidale Patient/-innen von besonderer Bedeutung sein, da stabile therapeutische Beziehungen als zentraler Schutzfaktor gelten (34). Frühere Studien betonen zudem, dass der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung eine Grundvoraussetzung für den Erfolg suizidpräventiver Behandlung ist (18).

Die Möglichkeit, ASSIP flex ambulant oder im häuslichen Umfeld anzubieten, adressiert zudem strukturelle und gesellschaftliche Barrieren, die den Zugang zu suizidspezifischen Behandlungen erschweren. Beispielsweise stellt die Stigmatisierung für viele Betroffene eine erhebliche Hürde dar (35), sodass eine flexible und niederschwellige Umsetzung die Versorgung suizidaler Patient/-innen verbessern könnte. Diese Befunde decken sich mit Studien, die die Relevanz von Flexibilität (36) und Kontinuität (37) in der Suizidprävention betonen und die Wirksamkeit aufsuchender Behandlungsansätze wie ASSIP flex als Ergänzung zu stationären Behandlungen hervorheben (10, 13, 38, 39).

Die Umsetzung von ASSIP flex wurde von Therapeut/-innen insgesamt als weitgehend unproblematisch beschrieben. Eine der grössten Herausforderungen lag in der initialen Kontaktaufnahme mit Patient/-innen (zur Terminvereinbarung), ein kritischer Punkt, der bereits in früheren Studien zur Nachsorgearbeit hervorgehoben wurde (40).

Die hohe Akzeptanz der Intervention sowohl bei Patient/-innen als auch bei Therapeut/-innen bestätigt jedoch die praktische Durchführbarkeit und die wahrgenommene Relevanz der Intervention – selbst bei emotional anspruchsvollen Inhalten (17). Ein weiterer Vorteil für Behandelnde liegt in der klaren Struktur der Intervention, die eine sichere und konsistente Durchführung ermöglicht. Dies gibt Therapeut/-innen eine klare Orientierung und erleichtert die Umsetzung in unterschiedlichen Behandlungskontexten (41).

ASSIP flex kombiniert bewährte therapeutische Elemente wie das narrative Interview, Video-Playback und die kollaborativ überarbeitete Fallkonzeption suizidalen Verhaltens mit einer flexiblen Umsetzung des Behandlungsangebots, die speziell auf die Grundversorgung suizidaler Patient/-innen zugeschnitten ist. Durch diese Struktur kann gezielt auf individuelle Problematiken eingegangen werden, während gleichzeitig die therapeutische Beziehung gestärkt wird, ein zentraler Faktor für den Erfolg suizidpräventiver Behandlungen.

Veränderungen der klinischen Variablen im Verlauf von ASSIP flex

Die Intervention war mit einer Abnahme des suizidalen Erlebens assoziiert, was mit früheren Studien übereinstimmt, die eine Reduktion von Suizidgedanken durch die suizidspezifische Kurztherapie ASSIP bestätigen (42). Ebenso zeigt sich eine Reduktion depressiver Symptome, was besonders relevant ist, da Depressionen häufig mit wiederholten Suizidversuchen assoziiert sind (2). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass insbesondere die Reduktion depressiver Symptome eine klinisch bedeutsame Veränderung darstellt, während die Zunahme der Selbstwirksamkeit möglicherweise längerfristige Effekte auf die Stabilisierung suizidaler Patient/-innen haben könnte. Besonders die Zunahme der Selbstwirksamkeit ist bedeutsam, da sie ein wichtiger Prädiktor für Resilienz in Krisensituationen ist (43). Dies könnte mit der Abnahme des suizidalen Erlebens im Zusammenhang stehen, da eine erhöhte Selbstwirksamkeit nachweislich mit einem geringeren suizidalen Erleben assoziiert ist (44).

Ein wichtiger Aspekt der Evaluation war die subjektive Wirksamkeitseinschätzung der Patient/-innen. Personen mit geringeren Suizidgedanken und depressiven Symptomen bewerteten die Intervention als wirksamer, was mit früheren Erkenntnissen übereinstimmt. Studien zeigen, dass prognostische Überzeugungen – also die Erwartung, von einer Behandlung zu profitieren – einen entscheidenden Einfluss auf den Therapieerfolg haben (45).

Stärken und Einschränkungen

Die multizentrische Stichprobe aus vier Schweizer Kantonen ermöglicht eine Untersuchung der Anwendung von ASSIP flex in unterschiedlichen Versorgungskontexten, darunter städtische und ländliche Regionen sowie verschiedene klinische Strukturen. Die Studie liefert zudem erstmals eine systematische Evaluation von Bedarf, Umsetzung und Akzeptanz dieser flexiblen ASSIP-flex-Kurztherapie.

Trotz dieser Stärken gibt es methodische Einschränkungen. Erstens basieren die erhobenen Daten ausschliesslich auf Selbstbeurteilungsfragebogen, was sowohl die Charakterisierung der Stichprobe als auch die objektive Bewertung des Behandlungserfolgs limitiert. Eine nicht verblindete Beobachtungsstudie, die auf Selbsteinschätzungen der Patient/-innen beruht, birgt das Risiko einer Überschätzung der Wirksamkeit (46). Zweitens fehlte eine Kontrollgruppe, wodurch keine kausalen Rückschlüsse auf die spezifische Wirksamkeit von ASSIP flex im Vergleich zu anderen flexiblen Behandlungsansätzen möglich sind. Randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) sind notwendig, um den tatsächlichen Effekt des flexiblen Behandlungsangebots von anderen Einflussfaktoren abzugrenzen und eine evidenzbasierte Bewertung vorzunehmen. Drittens erlaubt die kurze Nachbeobachtungszeit von vier bis sechs Wochen keine Aussagen über mögliche Langzeiteffekte der Kurztherapie. Weitere Erkenntnisse zur Stabilität der Effekte über einen längeren Zeitraum werden durch den nach Abschluss der Hauptstudie geplanten 1-Jahres-Follow-up-Verlauf erwartet, der genauere Einblicke in die Nachhaltigkeit der Intervention geben kann.

Zusammenfassung

ASSIP flex stellt eine vielversprechende Erweiterung des bestehenden klinischen Behandlungsangebots dar, die sich flexibel in bestehende Versorgungsstrukturen integrieren lässt. Das flexible Angebot adressiert eine kritische Versorgungslücke zwischen Klinikentlassung und ambulanter Nachsorge und ermöglicht eine kontinuierliche Begleitung suizidaler Patient/-innen – sowohl im stationären als auch im ambulanten und häuslichen Setting. Durch diese Flexibilität können insbesondere schwer erreichbare Patient/-innen, die herkömmliche Angebote nicht wahrnehmen, besser unterstützt werden.

Die hohe Akzeptanz und erfolgreiche Umsetzung in verschiedenen Settings unterstreichen das Potenzial von ASSIP flex als niedrigschwellige, patientenzentrierte Kurztherapie. Die Ergebnisse zeigen, dass die bedarfsgerechte Integration von ASSIP flex in die klinische Praxis die therapeutische Begleitung suizidaler Patient/-innen verbessern und langfristig zur Reduktion suizidalen Verhaltens beitragen könnte. Eine weiterführende Implementierung in das Versorgungssystem könnte somit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Suizidprävention leisten.

Für die Praxis ist die frühzeitige Identifikation geeigneter Patient/-innen entscheidend. Eine gezielte Ansprache und Information können die Teilnahme an ASSIP flex fördern. Die enge Zusammenarbeit mit psychiatrischen und psychosozialen Diensten erleichtert die Vermittlung und Begleitung. Aufklärung über Suizidalität und Versorgungsangebote helfen, Stigmata abzubauen und den Zugang zu Hilfsangeboten zu erleichtern.

Universität Bern, Zentrum für Translationale Forschung

Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Bolligenstrasse 111

3000 Bern 60

Die Autorenschaft hat keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

1. World Health Organization. Suicide worldwide in 2019: Global health estimates. 2021.

2. Peter C, Tuch A. Suizidgedanken und Suizidversuche in der Schweizer Bevölkerung (Obsan Bulletin 7/2019). Neuchâtel, Schweizerisches Gesundheitsobservatorium 2019.

3. Bostwick JM, Pabbati C, Geske JR, McKean AJ. Suicide attempt as a risk factor for completed suicide: Even more lethal than we knew. American Journal of Psychiatry. 2016;173(11):1094-100.

4. Ystgaard M, Arensman E, Hawton K, Madge N, van Heeringen K, Hewitt A, et al. Deliberate self-harm in adolescents: Comparison between those who receive help following self-harm and those who do not. Journal of Adolescence. 2009;32(4):875-91.

5. Chung D, Hadzi-Pavlovic D, Wang M, Swaraj S, Olfson M, Large M. Meta-analysis of suicide rates in the first week and the first month after psychiatric hospitalisation. BMJ Open. 2019;9(3).

6. Soderlund PD, Cheung EH, Cadiz MP, Siddiq H, Yerstein M, Lee S, et al. Bridging the gap: A qualitative study of providers‘ perceptions of a partnered crisis follow-up program for suicidal patients post-emergency department discharge. BMC Psychiatry. 2023;23(1).

7. Lizardi D, Stanley B. Treatment engagement: a neglected aspect in the psychiatric care of suicidal patients. Psychiatric Services. 2010;61(12):1183-91.

8. Homan S, Ritzinger A, Michel S, Bertram A-M, Marciniak M, Rühlmann C, et al. Brief interventions and contacts after suicide attempt: A meta-analysis. 2024.

9. Gysin-Maillart A, Schwab S, Soravia L, Megert M, Michel K. A novel brief therapy for patients who attempt suicide: A 24-months follow-up randomized controlled study of the attempted suicide short intervention program (ASSIP). PLoS medicine. 2016;13(3).

10. Hepp U, Stulz N. „Home treatment“ für Menschen mit akuten psychischen Erkrankungen. Der Nervenarzt. 2017;88(9):983-8.

11. Mötteli S, Schori D, Menekse J, Jäger M, Vetter S. Patients’ experiences and satisfaction with home treatment for acute mental illness: A mixed-methods retrospective study. Journal of Mental Health. 2022;31(6):757-64.

12. Munz I, Ott M, Jahn H, Rauscher A, Jäger M, Kilian R, et al. Vergleich stationär-psychiatrischer Routinebehandlung mit wohnfeldbasierter psychiatrischer Akutbehandlung („Home Treatment”). Psychiatrische Praxis. 2011;38(03):123-8.

13. Stulz N, Wyder L, Grosse Holtforth M, Hepp U. Is home treatment for everyone? Characteristics of patients receiving intensive mental health care at home. Community mental health journal. 2022; 58(2), 231-39.

14. Johnson S, Nolan F, Hoult J, White IR, Bebbington P, Sandor A, et al. Outcomes of crises before and after introduction of a crisis resolution team. The British Journal of Psychiatry. 2005;187(1):68-75.

15. Gysin-Maillart A. ASSIP flex 2025 (Internet). (abgerufen am 25. Februar 2025). Verfügbar unter: http://www.assip.org

16. Bollen O, Minnart A, Sabbe B. De rol van mobiele crisisteams in de behandeling van suïcidepogers: het ‚Attempted Suicide Short Intervention Program‘. Tijdschrift voor geneeskunde en gezondheidszorg 2022.

17. Bowen DJ, Kreuter M, Spring B, Cofta-Woerpel L, Linnan L, Weiner D, et al. How we design feasibility studies. American Journal of Preventive Medicine. 2009;36(5):452-7.

18. Gysin-Maillart A. ASSIP – Kurztherapie nach Suizidversuch. Attempted Sucide Short Intervention Program. 2. Aufl. ed. Bern: Hogrefe; 2021.

19. Beck AT, Steer RA. Manual for the Beck scale for suicide ideation. San Antonio, TX: Psychological Corporation. 1991.

20. Kliem S, Lohmann A, Mößle T, Brähler E. German Beck Scale for Suicide Ideation (BSS): Psychometric properties from a representative population survey. BMC Psychiatry. 2017;17(1):1-8.

21. De Man AF, Balkou ST, Iglesias R. A French-Canadian adaptation of the scale for suicide ideation. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue Canadienne des Sciences du Comportement. 1987;19(1):50.

22. Beck AT, Steer RA. Manual for the revised Beck Depression Inventory. San Antonio, TX: Psychological Corporation. 1987.

23. Hautzinger M, Bailer M, Worall H, Keller F. Beck-Depressions-Inventar (BDI). Bearbeitung der deutschen Ausgabe. Testhandbuch. Bern: Huber. 1994.

24. Bourque P, Beaudette D. Étude psychometrique du questionnaire de dépression de Beck auprès d‘un échantillon d‘étudiants universitaires francophones. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue Canadienne des Sciences du Comportement. 1982;14(3):211.

25. Kühner C, Bürger C, Keller F, Hautzinger M. Reliability and validity of the revised Beck Depression Inventory (BDI-II). Results from German samples. Der Nervenarzt. 2007;78(6):651-6.

26. Schwarzer R, Jerusalem M. Skala zur allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung. Berlin: Freie Universität Berlin; 1999.

27. Dumont M, Schwarzer R, Jerusalem M. French adaptation of the general self-efficacy scale (Internet). (abgerufen am 10. Januar 2025). Verfügbar unter: http://userpagefu-berlinde/~health/frenchhtm

28. Corp I. IBM SPSS Statistics for MacOS (Version 29.0. 1.1). IBM Corp. 2023.

29. Team RDC. R A language and environment for statistical computing, R foundation for statistical. computing. 2020.

30. Vink G, Frank LE, Pannekoek J, Van Buuren S. Predictive mean matching imputation of semicontinuous variables. Statistica Neerlandica. 2014;68(1):61-90.

31. Little RJ. A test of missing completely at random for multivariate data with missing values. Journal of the American statistical Association. 1988;83(404):1198-202.

32. Bruffaerts R, Demyttenaere K, Hwang I, Chiu W-T, Sampson N, Kessler RC, et al. Treatment of suicidal people around the world. The British Journal of Psychiatry. 2011;199(1):64-70.

33. Michel K, Gysin-Maillart A. ASSIP–Attempted Suicide Short Intervention Program: A manual for clinicians. Bern: Hogrefe Publishing; 2015.

34. Ge Y, Zhang M. Interpersonal relationships and suicidal ideation among Chinese youths: A network analysis. Journal of Affective Disorders. 2024;354:267-74.

35. Peter C, Tuch A, Schuler D. Psychische Gesundheit – Erhebung Herbst 2022. Wie geht es der Bevölkerung in der Schweiz? Sucht sie sich bei psychischen Problemen Hilfe? (Obsan Bericht 03/2023). Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium; 2023.

36. Hauth I. Key Issues on home-treatment in Germany. Psychiatrische Praxis 2018;45(8):441-4.

37. Johnson S, Dalton-Locke C, Baker J, Hanlon C, Salisbury TT, Fossey M, et al. Acute psychiatric care: approaches to increasing the range of services and improving access and quality of care. World Psychiatry. 2022;21(2):220-36.

38. Murphy SM, Irving CB, Adams CE, Waqar M. Crisis intervention for people with severe mental illnesses. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015(12).

39. Wyder L, Fawcett C, Hepp U, grosse Holtforth M, Stulz N. Wie gelingt home treatment in der praxis? Eine qualitative Studie unter Einbezug von Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden. Psychiatrische Praxis. 2018;45(8):405-11.

40. Cedereke M, Monti K, Öjehagen A. Telephone contact with patients in the year after a suicide attempt: Does it affect treatment attendance and outcome? A randomised controlled study. European Psychiatry. 2002;17(2):82-91.

41. National Institute for Health and Care Excellence. Guidence 2022 (Internet). (abgerufen am 20. Februar 2025). Verfügbar unter: https://www.nice.org.uk/guidance/ ng225/chapter/Recommendations#risk-assessment-tools-and-scaleseinetten.

42. Ring M, Gysin-Maillart A. Patients‘ satisfaction with the therapeutic relationship and therapeutic outcome is related to suicidal ideation in the Attempted Suicide Short Intervention Program (ASSIP). Crisis. 2020.

43. Vaghri E, Sotodehasl N, Mehrafzoon D, Afrakhteh S. The relationship between self-efficacy and resilience with psychological preparation and mediating role of stress coping styles in RCS rapid response teams in Iran. Quarterly Scientific Journal of Rescue and Relief. 2024;16(3):140-7.

44. Li Y, Xu G, Wu D, Yan M, Yao M, Du W, et al. General self-efficacy in association with insomnia symptoms and suicidal ideation among Chinese community-based population. Asia Pacific Journal of Public Health. 2024;36(1):43-50.

45. Constantino MJ, Vîsla A, Coyne AE, Boswell JF. A meta-analysis of the association between patients’ early treatment outcome expectation and their posttreatment outcomes. Psychotherapy. 2018;55(4):473.

46. Kruger J, Dunning D. Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one‘s own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of Personality and Social Psychology. 1999;77(6):1121.

Therapeutische Umschau

- Vol. 82

- Ausgabe 2

- April 2025