- Das Wissen zu Medizinrecht bei Studierenden und Leistungserbringenden in der Schweiz

Das Recht spielt im medizinischen Alltag eine immer grössere Rolle. Dies kann zu Unsicherheiten im Umgang mit medizinrechtlichen Fragen führen, was sich negativ auf das Gesundheitswesen und ihre Beteiligten auswirken kann. In dieser Studie wurde das medizinrechtliche Wissen von Medizinstudierenden und Ärzten/Ärztinnen in der Schweiz untersucht, um Empfehlungen für die Aus-, Weiter- und Fortbildung abzugeben. Mittels einer Umfrage wurde untersucht, wie wohl sich Personen im Umgang mit medizinrechtlichen Fragestellungen fühlen und anhand von Fallvignetten das medizinrechtliche Wissen geprüft. Teilnehmende fühlten sich tendenziell «eher nicht» wohl, mit medizinrechtlichen Fragestellungen konfrontiert zu werden. Aus den Resultaten der Fallvignetten lässt sich ein gewisses medizinrechtliches Wissen vermuten, jedoch zeigten sich über fast die gesamte Breite der erfragten Themengebiete Hinweise für Wissenslücken oder falsches Wissen.

Insbesondere scheint für die Aus-, Weiter- und Fortbildung ein Fokus auf die Themengebiete Versicherungen und Patientenrechte sinnvoll, jedoch kann eine allgemein umfänglichere medizinrechtliche Bildung als wichtig vermutet werden. Dabei sollte neben der medizinrechtlichen Theorie auch deren praktische Anwendung gelehrt werden. Die umfassendere medizinrechtliche Aus-, Weiter- und Fortbildung sollte als einer von verschiedenen Ansätzen gesehen werden, um die Unsicherheit bezüglich der Konfrontation mit medizinrechtlichen Fragestellungen anzugehen.

Schlüsselwörter: Medizinrecht, Medizinische Bildung, Fallvignetten

Einleitung

Medizin und Recht sind zwei Arbeitsfelder, die sich immer häufiger überschneiden. So nimmt auch das Recht eine grösser werdende Rolle im medizinischen Alltag ein (1). Veränderungen der Gesetzesgrundlagen und ein wechselndes Bild der Arzt-Patienten-Beziehung führen zu einer «Verrechtlichung der Medizin» (1). Ärzte/Ärztinnen werden im medizinischen Alltag mit komplexen medizinrechtlichen Fragestellungen konfrontiert (2). Die Gesetzgebung ist zudem durch die Individualität des Menschen erschwert, aufgrund dessen «abstrakte Regeln und Entscheidungen von Einzelfällen mit ihren jeweiligen Besonderheiten» (2) berücksichtigt werden müssen. Das Resultat ist eine «Unschärfe mit zahlreichen rechtlichen Normen» (2) und eine «Überregulierung im Arztberuf» (3). Diese Entwicklungen führen zu Verunsicherung, welche sich bei den Ärzten/Ärztinnen, jedoch auch bereits bei den Medizinstudierenden bemerkbar macht (3, 4). Sie kann das Verhalten und die Entscheidungsfindung im Rahmen der ärztlichen Tätigkeit negativ beeinflussen (5).

Den Veränderungen der medizinrechtlichen Rahmenbedingungen und seinen Folgen sollte im Rahmen der ärztlichen Ausbildung Rechnung getragen werden. In der Schweiz wurde unter anderem daher den einzelnen medizinischen Fakultäten Autonomie in der Durchführung ihres medizinischen Curriculums genehmigt, um die «stetige Adaptierung jenes an den neuesten Wissensstand in der Medizin» (6) zu vereinfachen. Im Ausgleich dieser Eigenständigkeit der Universitäten etablierte sich neben anderem die Durchsetzung eines schweizweit geltenden Lernzielkatalogs, bekannt unter dem Namen «PROFILES1» (6, 7). Der PROFILES-Lernzielkatalog ist «kompetenzorientiert» (8). Einzelne Thematiken wie auch das Medizinrecht sind nicht als eigene Lernziele formuliert, werden jedoch für das Erreichen der Kompetenzen vorausgesetzt (8).

Diese Studie befasste sich mit der Frage, ob Medizinstudierende und Ärzte/Ärztinnen ausreichend auf die Konfrontation mit medizinrechtlichen Fragestellungen im Rahmen ihres ärztlichen Alltags in der Schweiz unabhängig vom Fachgebiet vorbereitet werden.

Material und Methoden

Erstellung und Durchführung der Umfrage

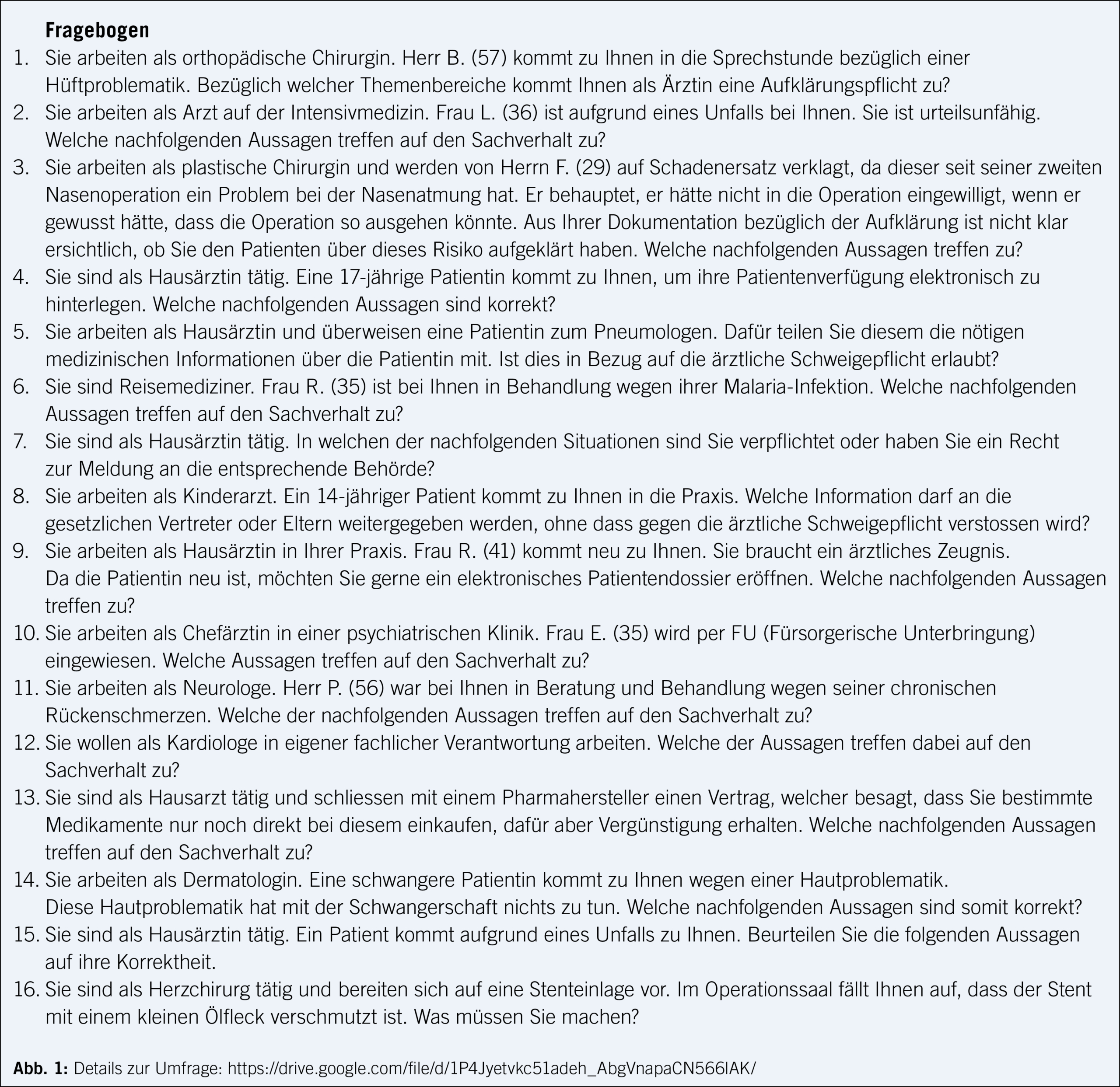

Um diese Frage zu untersuchen, wurde eine Umfrage erstellt. Diese erfragte im ersten Teil, wie wohl sich die Teilnehmenden fühlten, in ihrer (künftigen) beruflichen Tätigkeit mit rechtlichen Fragestellungen konfrontiert zu werden. Im nächsten Schritt sollten von einer Auswahl rechtlicher Themengebiete diejenigen angewählt werden, welche als relevant eingeschätzt werden, zum einen im Rahmen des Studiums und zum anderen im Rahmen des medizinischen Alltags. Im dritten Abschnitt der Umfrage wurde anhand von Fallvignetten das medizinrechtliche Wissen in unterschiedlichen Themengebieten untersucht. Dafür wurden, orientiert an den Büchern «Rechtliche Grundlagen im medizinischen Alltag» (2), «Medizin– Mensch–Recht: eine Einführung in das Medizinrecht der Schweiz» (9) und «Gesundheitsrecht: ein Grundriss für Studium und Praxis» (10), medizinrechtliche Themengebiete ausgewählt, zu welchen dann die Vignetten erstellt wurden. Sie wurden so erstellt, dass sie von Ärzten/Ärztinnen jeglicher Fachrichtungen beantwortet werden können sollten, weshalb davon abgesehen wurde, fachspezifisches Wissen abzufragen.

Zur Erstellung der Fallvignetten wurden vorab mehrere Gerichtsentscheide mit medizinrechtlichen Fragestellungen gelesen, um ein besseres Bild der Natur solcher Fragestellungen zu erhalten. Die Vignetten waren jedoch frei erfunden. Jeder Vignette folgten mehrere Aussagen, die mit «Ja» oder «Nein» beantwortet werden konnten. Bei einer Vignette konnte zwischen den drei Auswahlmöglichkeiten «Meldepflicht», «Melderecht» oder «weder noch» ausgewählt werden. Die erstellten Vignetten wurden mit dem Betreuer besprochen und von initial 26 auf 16 Vignetten gekürzt, um die Länge der Umfrage zu beschränken. Die Aussagen waren untergeordneten Themengebieten zugeordnet, welche wiederum in übergeordnete Themengebiete zusammengefasst wurden. Die übergeordneten Themengebiete mit ihren entsprechenden untergeordneten Themengebiete waren Patientenrechte: Aufklärung, Berufsgeheimnis, einschränkende Massnahmen und Behandlung ohne Einwilligung, Einwilligung, Patientenverfügung, Recht auf Einsicht ins Patientendossier, Urteilsfähigkeit (inkl. Minderjährigkeit, Vertretungsberechtigung, andere), Versicherungen (Krankenversicherung, Unfallversicherung), Mensch und Gesundheit (Betäubungsmittelgesetz, EPDG2, Heilmittelgesetz), Berufe im Gesundheitswesen (Medizinalberufegesetz) und Obligationenrecht (einfacher Vertrag). Die Einteilung der Themengebiete erfolgte anhand einer Einteilung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) (11).

Die Auswahl der Fallvignetten sollte ein Abbild des medizinrechtlichen Wissens geben, hatte im Rahmen dieser Arbeit jedoch keinen Anspruch, das medizinrechtliche Wissen von Medizinstudierenden und Ärzten/Ärztinnen vollständig abzubilden. Einzelne Themengebiete wurden in unterschiedlicher Ausführung abgefragt, um einerseits einen Überblick über verschiedene Themengebiete zu erhalten und andererseits anhand einzelner Themengebiete einen etwas ausführlicheren Einblick zu gewinnen. Ein besonderer Fokus wurde, in Orientierung an die oben genannten Bücher, auf das Themengebiet Patientenrechte gelegt.

Der Fragebogen wurde von Personen mit medizinischem Hintergrund erstellt und daher nach Erstellung an zwei unabhängige Juristen mit Erfahrung im Gesundheitsrecht zur Überprüfung gesandt. Die überarbeitete Version wiederum wurde von zwei Medizinstudierenden geprüft, um sicherzustellen, dass diese für das Zielpublikum verständlich formuliert und aufgebaut war. Der Fragebogen wurde an Institutionen der gesamten Schweiz versandt, weshalb er mithilfe muttersprachlich Sprechender auf Französisch und Italienisch übersetzt wurde. Die Umfrage wurde mittels LimeSurvey erstellt und war durch einen Link aufrufbar. Sie wurde an sechs Universitäten, neun Spitäler und fünf Sektionen des VSAO3 in der Schweiz versandt. Um ein besseres Bild der Fallvignetten zu erhalten, sind diese im Folgenden aufgelistet (Abb. 1).

Die Resultate der Selbsteinschätzung im Umgang mit medizinrechtlichen Fragestellungen und der Beantwortung der Fallvignetten wurden jeweils insgesamt und bezüglich ihrer Unterschiede in spezifischen Kategorien untersucht. Die untersuchten Kategorien waren Medizinstudierende versus Ärzte/Ärztinnen, Studienort Bachelor (Deutschschweiz, Romandie, Ausland), Studienort Master (Deutschschweiz, italienische Schweiz, Romandie, Ausland), Studienjahr (1.–6. Studienjahr), Arbeitsort (Grundversorgung [Praxis und Grundversorgungsspital], Zentrumsversorgung und Klinik) (12) und Position (Assistenzarzt/Assistenzärztin, Oberarzt/Oberärztin, Spitalfacharzt/Spitalfachärztin, Leitende/-r Arzt/Ärztin, Chefarzt/Chefärztin) (13).

Statistische Auswertung

Die Auswertung erfolgte mittels IBm SPSS Statistics 29.0.0.0, R 4.4.0 und Excel Office 16. Für die Beurteilung der Signifikanz der Resultate wurde ein Signifikanzniveau von 0.05 gewählt. Die prozentualen Angaben der Resultate wurden auf ganze Zahlen gerundet. Medizinstudierende versus Ärzte/Ärztinnen, Studienjahr und Position wurden als lineare Variablen behandelt. Für Studienort und Arbeitsort wurden für die Regressionsanalysen Dummy Variablen erstellt. Es wurde jeweils die grösste Untergruppe als Referenzwert gewählt. Für die Kategorien wurden Confounder vermutet, welche in den Regressionsanalysen berücksichtigt wurden. Für den Vergleich von Medizinstudierenden und Ärzten/Ärztinnen sowie den Vergleich Studienjahre wurde der Studienort als Confounder vermutet. Für die Untergruppe der Medizinstudierenden wurde das Studienjahr als Confounder der Studienorte vermutet. Für die Untergruppe der Ärzte/Ärztinnen wurden die Kategorien Arbeitsort, Position und Studienort als gegenseitige Confounder vermutet. Die Vergleiche der Kategorien im Rahmen der Fallvignetten wurden jeweils an den erzielten Resultaten in der Gesamtheit aller Fallvignetten berechnet.

Ausschlusskriterien

Für die Auswertung der Fallvignetten wurden nur die Antworten von Personen berücksichtigt, welche alle Fragen der Fallvignetten beantwortet hatten. Dadurch konnten Verfälschungen der Resultate durch Personen, die Fragen ausgelassen hatten, bei welchen sie die Antwort nicht wussten, und Personen, welche die Fallvignetten nicht gründlich ausgefüllt hatten, vermieden werden. Für die übrigen Abschnitte der Umfrage wurden alle Antworten berücksichtigt.

Resultate

Im Folgenden wird die Verteilung der Teilnehmenden beschrieben. In Klammern ist jeweils die entsprechende Anzahl Personen genannt, die für die Resultate der Fallvignetten berücksichtigt werden konnten. Es haben 836 Personen (384) an der Umfrage teilgenommen, darunter 229 Medizinstudierende (94) und 569 Ärzte/Ärztinnen (290). Der Studienort Romandie, die Position Assistenzarzt/Assistenzärztin und der Arbeitsort Zentrumsversorgung waren jeweils am häufigsten vertreten. Die Studienjahre waren mit 28–42 Personen (14–18) annähernd ähnlich häufig auf die Untergruppen verteilt. Im Folgenden wird auf die einzelnen Abschnitte der Umfrage eingegangen.

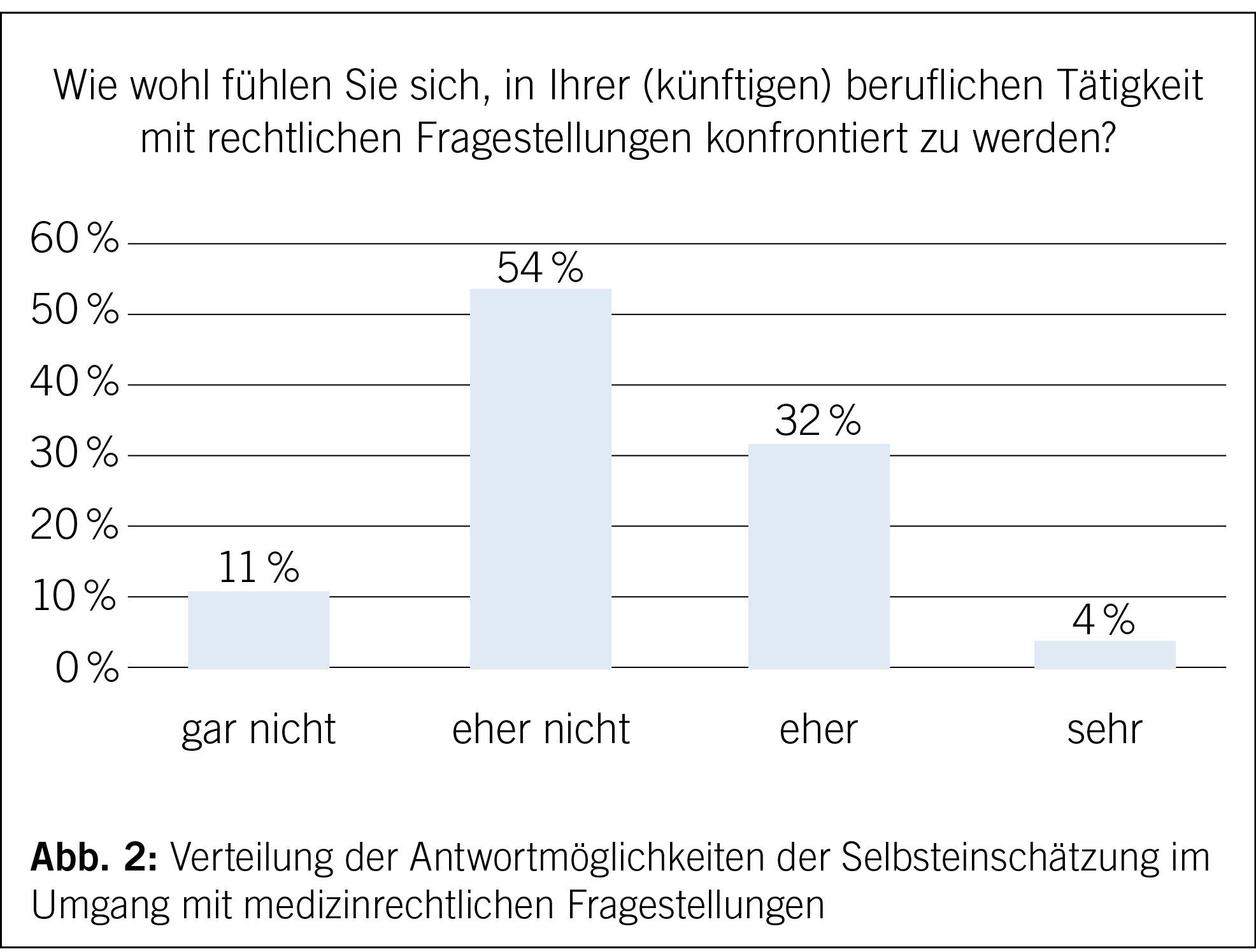

Selbsteinschätzung im Umgang mit medizinrechtlichen Fragestellungen

Kategorien

Ärzte/Ärztinnen fühlten sich in der Tendenz etwas wohler als Medizinstudierende (Abb. 2). Die Antwortverteilung widerspiegelte in beiden Untergruppen die der gesamten Teilnehmenden. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Untergruppen. Im Vergleich der Studienorte wurde bei den Medizinstudierenden in allen Gruppen der Studienorte für Bachelor und Master die Antwort «eher nicht» am häufigsten gewählt. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede der Studienorte der Medizinstudierenden. Unter den Ärzten/Ärztinnen wurde in allen Gruppen der Studienorte für Bachelor und Master die Antwort «eher nicht» am häufigsten gewählt. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede der Studienorte der Ärzte/Ärztinnen. Über alle Studienjahre hinweg wurde die Frage am häufigsten mit «eher nicht» beantwortet. Es zeigte sich eine negative Steigung mit zunehmendem Studienjahr. Medizinstudierende fühlten sich also tendenziell weniger wohl, je weiter sie im Studium waren. Diese Tendenz war nicht signifikant. Chefärzte/Chefärztinnen beantworteten die Frage am häufigsten mit «eher». Von den übrigen Positionen wurde die Frage am häufigsten mit «eher nicht» beantwortet. Mit steigender Position fühlten sich die Ärzte/Ärztinnen wohler. Diese Tendenz war signifikant (p-Wert: < 0,001). Personen, die in einer Klinik arbeiteten, fühlten sich am häufigsten «eher» wohl. In den anderen Arbeitsorten fühlten sich die Personen am häufigsten «eher nicht» wohl. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede der Arbeitsorte.

Fallvignetten

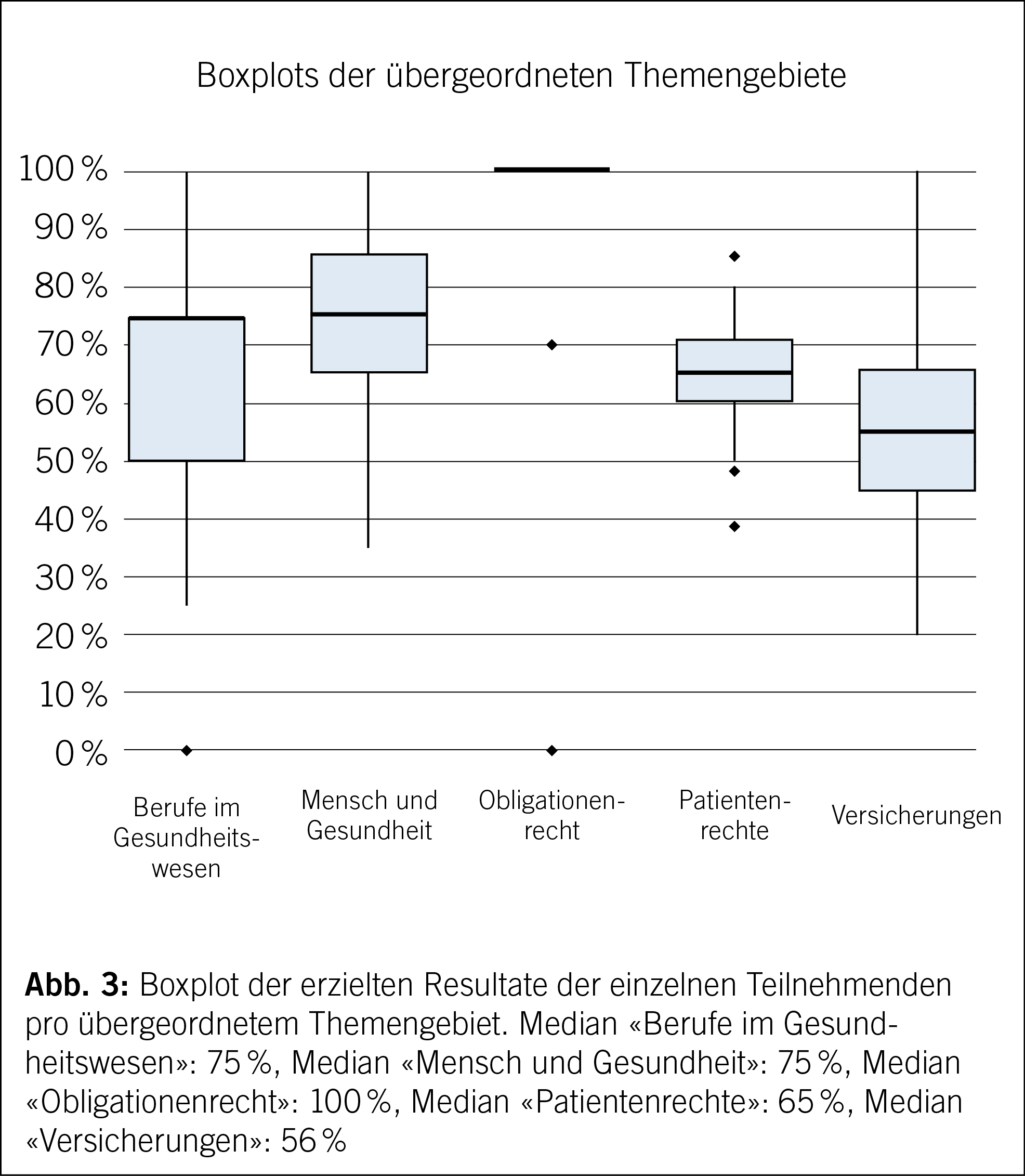

Im Folgenden werden die Resultate beschrieben (Abb. 3). In Klammern angegeben sind jeweils der Median- (Md) und der Mittelwert (M). Für die Resultate der untergeordneten Themengebiete wird zusätzlich die Anzahl Fragen (F) angegeben.

Ein Vergleich der übergeordneten Themengebiete zeigte in Rangierung nach Medianen aller berücksichtigter Antworten, dass die Fragen im Themengebiet Versicherungen (Md: 52 %, M: 55 %) am seltensten korrekt beantwortet wurden. Darauf folgten die Fragen im Themengebiet Berufe im Gesundheitswesen (Md: 68%, M: 66%), Patientenrechte (Md: 74%, M: 65%) und Mensch und Gesundheit (Md: 81%, M: 74%). Am häufigsten wurden die Fragen im Themengebiet Obligationenrecht (Md: 99%, M: 99%) richtig beantwortet.

Patientenrechte

Die tiefsten Resultate wurden im untergeordneten Themengebiet Urteilsfähigkeit (inklusive Minderjährigkeit) erreicht (F 3, Md: 34%, M: 51%). In entsprechender aufsteigender Reihenfolge folgten die untergeordneten Themengebiete Vertretungsberechtigung (F 2, Md: 45 %,

M: 45 %), Einwilligung (F 3, Md: 45 %, M: 55 %), einschränkende Massnahmen und Behandlung ohne Einwilligung (F 4, Md: 52 %, M: 56 %), andere (F 6, Md: 54 %, M: 58 %), Berufsgeheimnis (F 11, Md: 65 %, M: 68 %), Patientenverfügung (F 8, Md: 80 %, M: 69 %), Aufklärung (F 8, Md: 87 %, M: 76 %) und Recht auf Einsicht ins Patientendossier (F 4, Md: 89 %, M: 74 %).

Versicherungen

Die tiefsten Resultate wurden im untergeordneten Themengebiet Unfallversicherung erreicht (F 5, Md: 38 %,

M: 54 %), gefolgt vom untergeordneten Themengebiet Krankenversicherung (F 4, Md: 63 %, M: 56 %).

Mensch und Gesundheit

Die tiefsten Resultate wurden im untergeordneten Themengebiet Betäubungsmittelgesetz erreicht (F 1, Md: 37 %, M: 37 %), darauf folgten in entsprechender aufsteigender Reihenfolge die untergeordneten Themengebiete EPDG (F 1, Md: 49 %, M: 49 %) und Heilmittelgesetz (F 6, Md: 91 %, M: 85 %).

Berufe im Gesundheitswesen

Es wurden nur Fragen im untergeordneten Themengebiet Medizinalberufegesetz gestellt (F 4, Md: 68 %, M: 66 %).

Obligationenrecht

Es wurden nur Fragen im untergeordneten Themengebiet Einfacher Vertrag gestellt (F 2, Md: 99 %, M: 99 %).

Kategorien

Die Fallvignetten wurden von Ärzten/Ärztinnen signifikant häufiger korrekt beantwortet als von Medizinstudiereden (p-Wert: < 0.001). Es zeigten sich weder in der Untergruppe der Medizinstudierenden noch unter den Ärzten/Ärztinnen signifikante Unterschiede der Studienorte. Tendenziell wurden die Fragen häufiger korrekt beantwortet, je weiter die Medizinstudierenden in ihrem Studium waren. Diese Tendenz war nicht signifikant. Tendenziell wurden die Fragen weniger häufig korrekt beantwortet, je höher die Position war. Auch dies war nicht signifikant. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede der Arbeitsorte.

Diskussion

Zusammenfassung der Resultate

Die Mehrheit der befragten Medizinstudierenden und Ärztinnen und Ärzte gaben an, sich in ihrem ärztlichen Alltag in der Schweiz mit medizinrechtlichen Fragestellungen tendenziell nicht wohlzufühlen. Bei den erzielten Resultaten in den Fallvignetten mit zwei Antwortmöglichkeiten zeigen sich bei um 50 % und deutlich unter 50 % korrekter Antworten Hinweise für Wissenslücken oder falsches Wissen. Entsprechende Hinweise zeigen sich bei Fragen mit drei Antwortmöglichkeiten bei um 33 % und deutlich unter 33 % korrekter Antworten. Abgesehen vom Themengebiet Obligationenrecht zeigten sich diese Hinweise sowohl bei den Medizinstudierenden als auch bei den Ärzten/Ärztinnen in allen übergeordneten Themengebieten. Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass sowohl Medizinstudierende als auch Ärzte/Ärztinnen im Rahmen von Aus-, Weiter- und Fortbildungen nicht ausreichend auf die Konfrontation mit medizinrechtlichen Fragestellungen in der Schweiz vorbereitet werden. Im Folgenden werden die Resultate ausführlicher diskutiert.

Selbsteinschätzung

Es gab keine signifikanten Unterschiede im Verlauf des Studiums. Das bedeutet, dass die aktuelle medizinrechtliche Ausbildung nicht dazu führt, dass sich die Studierenden wohler fühlen, wenn sie mit medizinrechtlichen Fragestellungen konfrontiert werden. Im Vergleich der Positionen war ähnliches für die Weiter- und Fortbildung zu sehen. Höhere Positionen fühlten sich zwar signifikant wohler, dennoch fühlten sich Personen weiterhin bis in höhere Positionen tendenziell eher nicht wohl, wenn sie mit medizinrechtlichen Fragestellungen konfrontiert wurden. Dies könnte auf eine unzureichende Ausbildung zurückführen lassen, die Wissenslücken hinterlässt. Es ist auch denkbar, dass die Fragestellungen mit höherer Position an Komplexität zunehmen und diese im Rahmen der Fort- und Weiterbildung ungenügend aufgegriffen werden. Es lässt sich erahnen, dass sich im Verlauf der Karriere ein gewisser Erfahrungswert positiv auf die Unsicherheit mit den eigenen medizinrechtlichen Kompetenzen auswirkt. Insgesamt zeigt sich, dass die Thematik sowohl im Rahmen der Ausbildung als auch der Weiterbildung und Fortbildung ungenügend aufgegriffen wird. Die Beantwortung der Fallvignetten hatte keinen Einfluss auf die Selbsteinschätzung, da die Fallvignetten nach den Fragen zur Einschätzung gestellt wurden.

Fallvignetten

Die Ergebnisse zeigen, dass es in vielen Fragen Hinweise auf Wissenslücken und falsches Wissen gibt. Die Variabilität der Resultate deutet darauf hin, dass zwar ein gewisses medizinrechtliches Wissen vorhanden ist, dieses jedoch nicht die Breite der medizinrechtlichen Fragestellungen abdeckt, mit denen man im ärztlichen Alltag konfrontiert werden könnte. Zudem gibt es teilweise sogar falsches Wissen. Wissenslücken und falsches Wissen zeigten sich insbesondere in den Themengebieten Patientenrechte und Versicherungen.

Die Studienzeit scheint sich nicht auf das medizinrechtliche Wissen auszuwirken. Die Selbsteinschätzung und die Beantwortung der Fragen zeigten hier, wenn auch nicht signifikant, gegenläufige Tendenzen. Mit höherem Studienjahr fühlten sich Personen weniger wohl, beantworteten die Fallvignetten jedoch besser. Dies deutet darauf hin, dass das Unwohlsein nicht nur durch einen Mangel an medizinrechtlichem Wissen erklärt werden kann. Die Ausbildung sollte sich neben der medizinrechtlichen Theorie auch auf deren praktischen Anwendung fokussieren. Im Rahmen der ärztlichen Tätigkeit wird sich offenbar ein gewisses medizinrechtliches Wissen angeeignet. Dieser Lerneffekt zeigt sich insbesondere zu Beginn der ärztlichen Tätigkeit. Die Fallvignetten wurden mit steigender Position tendenziell, wenn auch nicht signifikant, schlechter beantwortet. Diese Tendenz ist gegenläufig zu den Resultaten der Selbsteinschätzung. Daraus lassen sich gewisse Fehleinschätzungen der eigenen Kompetenzen erahnen. Wie bereits erwähnt, lässt sich vermuten, dass Personen in höheren Positionen in ihrem ärztlichen Alltag häufiger mit anderen, beispielsweise fachspezifischen, medizinrechtlichen Fragestellungen konfrontiert werden. Kompetenzen in diesen Gebieten würden die Unsicherheit in der Konfrontation mit medizinrechtlichen Fragestellungen mindern, würden sich jedoch nicht in den Resultaten der Fallvignetten widerspiegeln. Die Resultate der Umfrage zeigen jedoch, dass grundlegendes, fachunspezifisches medizinrechtliches Wissen im Verlauf der ärztlichen Karriere nicht signifikant zunimmt. Der Vergleich der Studienjahre zeigt: Das Unwohlsein kann nicht allein durch den Mangel an medizinrechtlichem Wissen erklärt werden. Auch der Vergleich der Positionen spricht, nun im Rahmen der Weiter- und Fortbildung, für das Erlernen der praktischen Anwendung medizinrechtlicher Theorie.

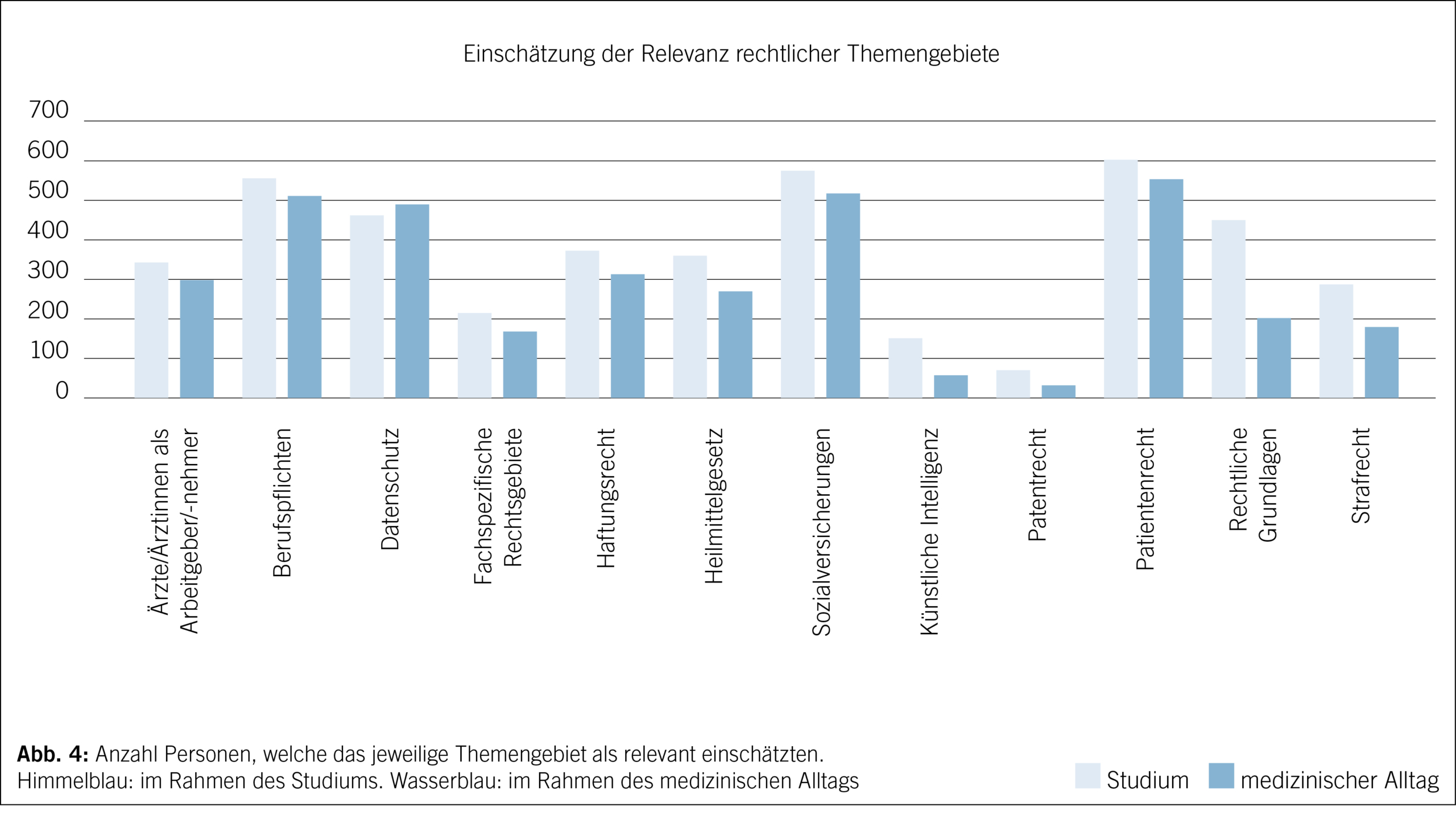

Einschätzung der Relevanz rechtlicher Themengebiete

Laut den Einschätzungen sind die Themengebiete Patientenrechte, Kranken- und andere Sozialversicherungen, Berufspflichten und Datenschutz für das Studium und den medizinischen Alltag am relevantesten. Für das Studium wird ausserdem das Themengebiet Rechtliche Grundlagen als deutlich relevanter gewertet. Andere Gebiete wurden weniger relevant gewertet. Mit einer Ausnahme wurden die Themengebiete im Rahmen des Studiums häufiger gewählt. Das deutet darauf hin, dass deren Relevanz im Rahmen des Studiums höher gewertet wird. Es kann also vermutet werden, dass die Teilnehmenden eher mehr im Studium lernen wollen, als sie im ärztlichen Alltag brauchen, statt umgekehrt. Eine Beeinflussung der Einschätzung einzelner Gebiete durch die Beantwortung der Fallvignetten ist auszuschliessen, da die Fallvignetten nach den Fragen zur Einschätzung präsentiert wurden.

Vergleich mit anderen Studien

Verschiedenste Studien zeigten in anderen Ländern bereits Hinweise für die Relevanz medizinrechtlicher Fragestellungen und deren Einbindung in die Aus-, Weiter- und Fortbildung. Ein systematischer Review von Arbel et al. kam unter anderem zu dieser Schlussfolgerung: «Medical Students Feel Ill-Prepared to Handle the Legal Aspects of Healthcare» (4). Das widerspiegelte sich in dieser Umfrage auch in der Schweiz. Es konnte zudem bereits gezeigt werden, dass der medizinrechtlichen Ausbildung im Rahmen des Curriculums zu wenig Raum gegeben wird beziehungsweise diese ausgebaut werden sollte (4, 14, 15).

Die Relevanz der Weiter- und Fortbildung bei Ärzten/Ärztinnen zeigte sich beispielsweise in einer finnischen Befragung, welche diese bezüglich der Patientenrechte darstellte (16). Zur Vermittlung des medizinrechtlichen Inhalts wurden verschiedene Lernmethoden verglichen, wo sich insbesondere «problembasiertes Lernen» (17) «im klinischen Setting» (17) bewährte. Dies deckt sich mit den Vermutungen, dass im Rahmen der Aus-, Weiter- und Fortbildung auch das praktische Anwenden medizinrechtlicher Fragestellungen erlernt werden soll. Die Resultate der Umfrage gehen einher mit bereits beschriebenen Beobachtungen wie der «Verunsicherung von Ärzten» (3), wofür unter anderem die verrechtlichenden Entwicklungen der Medizin und sich widersprechende Gesetze als Ursache vermutet werden (3).

Dass diese Verunsicherung negative Konsequenzen mit sich zieht, wird beispielsweise am Phänomen der «Defensive Medicine» deutlich (18). Es beschreibt die defensive Haltung in der Entscheidungsfindung im ärztlichen Alltag, was sich darin ausdrückt, «dass Ärzte zur Risikominimierung und Vermeidung von Haftungsklagen entweder sinnvolle Behandlungen unterlassen – oder sich mit Überdiagnostik (Röntgen, Computertomographie) absichern» (5). Dies hat negative Folgen für die Patienten/Patientinnen, das Gesundheitssystem und die Ärzte/Ärztinnen selbst und wird bereits auf Ebene der Medizinstudierenden gelehrt und gelernt (5, 18–21). Defensive Medicine ist das Resultat verschiedener Faktoren, welche neben der medizinrechtlichen Aus-, Weiter- und Fortbildung ebenfalls beachtet werden sollten. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Arzt-Patienten-Beziehung, falsche Erwartungen von Patienten/Patientinnen an die Möglichkeiten der Medizin und der Zeitdruck im medizinischen Alltag (19). Insbesondere, dass sich die Teilnehmenden mehrheitlich eher nicht wohlfühlten in der Konfrontation mit medizinrechtlichen Fragestellungen gibt Hinweise dafür, dass Defensive Medicine auch in der Schweiz auftreten könnte. Weiter zeigte eine Studie die Wichtigkeit «einer besseren Zusammenarbeit zwischen Jurisprudenz und Medizin» (22) für die Entwicklung der medizinrechtlichen Gesetzesgrundlage. Eine Schwierigkeit dieser Zusammenarbeit könnte sich unter anderem im «Verhältnis von Medizinern und Juristen» (1) zeigen, welches als «ambivalent» (1) beschrieben wird. Ähnlich liess sich im erwähnten systematischen Review Folgendes schliessen: «Medical Students Have Negative Perceptions of the Legal Field» (4).

Limitationen der Studie

Die Studie weist verschiedene Limitationen auf, welche die Umfrage und deren Durchführung sowie die Auswertung und Interpretation der Daten beeinflusst haben. Der Fragebogen ist nicht statistisch validiert, wodurch dessen Aussagekraft, insbesondere im Rahmen der Fallvignetten, vermindert ist. Die Fragen der Fallvignetten könnten zu komplex oder simpel formuliert gewesen sein, was zu Verfälschung der Resultate geführt hätte. Die Kürzung des Fragebogens führte zu einer Verminderung seiner Aussagekraft bezüglich einzelner Themengebiete. Da die Umfrage online und anonym durchgeführt wurde, konnten Verständnisfragen bezüglich der Umfrage nicht geklärt werden. Es war nicht möglich zu kontrollieren, ob die Teilnehmenden Hilfe für das Ausfüllen der Umfrage in Anspruch genommen haben, ob gewisse Teilnehmenden die Umfrage mehrmals ausgefüllt haben oder ob sie ihre Angaben zur Person korrekt ausfüllten. Der Fragebogen war in drei verschiedenen Sprachen verfügbar, weshalb mit Verzerrungen der Resultate aufgrund Übersetzungsunterschieden und damit verbundenen möglichen Missverständnissen zu rechnen ist. Die Verteilung der Teilnehmenden in den einzelnen Untergruppen war nicht gleichmässig, weshalb von Verzerrungen der Resultate aufgrund unentdeckter Bias ausgegangen werden muss. Die Aussagekraft der Resultate ist zudem aufgrund der teilweise eher kleinen Untergruppen vermindert. Mögliche signifikante Unterschiede könnten nicht aufgedeckt worden sein und umgekehrt.

Was heisst dies für die Aus-, Weiter- und Fortbildung?

Die Relevanz einer umfassenderen medizinrechtlichen Aus-, Weiter- und Fortbildung in der Schweiz ist klar. Das wird durch verschiedene Aspekte dieser Arbeit deutlich und deckt sich mit Ergebnissen anderer Studien, welche dies bereits in anderen Ländern gezeigt haben. Der kompetente Umgang mit medizinrechtlichen Fragestellungen ist ein wichtiger Bestandteil des schweizerischen Lernzielkatalogs und sollte daher im Curriculum entsprechend aufgegriffen werden. Aus der Selbsteinschätzung und den Resultaten der Fallvignetten der Ärzte/Ärztinnen lässt sich bis in höhere Positionen vermuten, dass diese Kompetenz auch im Rahmen von Weiter- und Fortbildung umfassender aufgegriffen werden sollte. Inhaltlich lässt sich insbesondere der Nutzen eines Fokus auf die Themengebiete Versicherungen und Patientenrechte vermuten, deren Relevanz sich auch in der Einschätzung der Relevanz rechtlicher Themengebiete widerspiegelte. Die Resultate zeigen eine grosse Variabilität. Deshalb ist es sinnvoll, sich mit der Breite der medizinrechtlichen Themen zu befassen. Es reicht nicht, nur die Theorie zu lernen. Man muss sie auch praktisch anwenden können. Die Theorie ist oft nicht eindeutig, was deren Anwendung noch komplizierter macht (3). Medizinrechtliche Fertigkeiten zu erlernen, ist unerlässlich, um im Umgang mit entsprechenden Fragestellungen an Sicherheit zu gewinnen. Dafür könnte sich insbesondere «problembasiertes Lernen (17)» «im klinischen Setting (17)» bewähren. Das Unwohlsein in der Konfrontation mit medizinrechtlichen Fragestellungen ist ein Ausdruck verschiedener Faktoren, die neben der umfassenderen Aus-, Weiter- und Fortbildung ebenfalls berücksichtigt werden müssen (19). Die Ausbildung sollte auch das Thema Rechtliche Grundlagen umfassen. So kann der Austausch mit Juristen/Juristinnen verbessert und gefördert werden. Deren Grundlage zu verstehen hilft, deren Entscheidungen nachzuvollziehen. Das ist insbesondere hilfreich, um andere Ursachen der Unsicherheit im Umgang mit medizinrechtlichen Fragestellungen anzugehen (1). Die medizinrechtliche Ausbildung sollte bereits in frühen Studienjahren beginnen, um dem Annehmen von Eigenschaften der Defensivmedizin während der Praktika entgegenzuwirken (19). Für Assistenzärzte/Assistenzärztinnen lässt sich aus dem Vergleich der Selbsteinschätzung und den erzielten Resultaten ableiten, dass insbesondere Angebote zum Umgang mit entsprechenden Fragestellungen besonders sinnvoll wären, um ihre Sicherheit im Umgang mit medizinrechtlichen Fragestellungen zu stärken. Für Personen in höheren Positionen hingegen scheinen Angebote zur medizinrechtlichen Theorie die bessere Wahl. Ausserdem sollten, bei sich stets ändernden Gesetzgebungen, Auffrischungskurse zum medizinrechtlichen Wissen angeboten werden, unabhängig davon, welche Resultate erzielt wurden (1). Eine umfassendere Aus-, Weiter- und Fortbildung ist unabhängig vom Studienort und Arbeitsort von entscheidender Bedeutung und sollte etabliert werden.

Weitere Studien

In weiteren Studien wäre es insbesondere interessant, die Effektivität der Implementierung einer umfänglicheren Aus-, Weiter- und Fortbildung zu untersuchen. Zudem könnten genauere Untersuchungen der Unterschiede in den einzelnen Kategorien zu detaillierteren Resultaten führen. Ein umfangreicherer und statistisch validierter Fragebogen könnte helfen, die relevanten Themengebiete besser zu erkennen. Weitere Studien zur Ursachenfindung des Unwohlbefindens in der Konfrontation mit medizinrechtlichen Fragestellungen und wie diese angegangen werden könnten, wären ebenfalls interessant, um die Problematik ganzheitlich anzugehen.

Danksagung

Für die hilfreiche und wertvolle Unterstützung möchte ich mich bei allen Beteiligten recht herzlich bedanken. An erster Stelle bei meinem Betreuer Prof. Dr. Thomas Szucs, welcher mich im gesamten Prozess der Arbeit reichlich unterstützte. Ebenfalls beim Experten Prof. Dr. Milo Puhan. Für die Unterstützung in der Entwicklung des Fragebogens möchte ich mich herzlich bei Christoph Bissig und Nicolas Jordi bedanken, welche den Fragebogen auf juristischer Seite geprüft haben, sowie bei Debora Meier und Tamara Weil, welche diesen aus der Sicht von Medizinstudierenden geprüft haben. Für die Übersetzung auf Französisch bedanke ich mich herzlich bei Rolf Tanner und für die Übersetzung auf Italienisch bei Sabrina Caccia-Ineichen und Moira Ineichen. Für die Unterstützung im Versand bedanke ich mich recht herzlich bei der Universität Zürich und dem Fachverein der medizinischen Fakultät, der ETH Zürich, der Università della Svizzera italiana, der Universität Basel und der Fachschaft Medizin Basel, der Université de Genève, der Université de Lausanne, dem Universitätsspital Zürich, dem Centre hospitalier universitaire vaudois, dem Hôpitaux universitaires de Genève, dem Kantonsspital Graubünden, der Krankenhausgesellschaft Schwyz, den Solothurner Spitälern, dem Kantonsspital Obwalden, dem Spital Nidwalden, dem Zuger Kantonsspital sowie dem VSAO Sektion Freiburg, Thurgau, Wallis, Zentralschweiz und Zürich. Ebenso möchte ich mich herzlich bei allen bedanken, die sich die Zeit genommen haben, die Umfrage auszufüllen. Für die Unterstützung in der Analyse möchte ich mich herzlich bei Sven Glinz bedanken.

Institut für Epidemiologie

Biostatistik und Prävention (EBPI)

Universität Zürich (UZH)

Hirschengraben 84, 8001 Zürich

katja.meier2@uzh.ch

Die Autorenschaft hat keine Interessenkonflikte im Zusammenhang

mit diesem Artikel deklariert.

1. Spickhoff A. Ärzte und Juristen. Rescriptum. 2016;9:161–8.

2. Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften / Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte. Rechtliche Grundlagen im medizinischen Alltag. Ein Leitfaden für die Praxis. 4. unveränderte Auflage. Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften / Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte; 2022.

3. Stüwe H. Medizin und Recht: Arzt – der durchnormierte Beruf. Dtsch Arztebl 2009;106:593–4.

4. Arbel E, Reese A, Oh K, Mishra A. Medical Law and Medical School Curricula: A Systematic Review. Cureus. 2024;16:e54377.

5. Büssow R. Wie Gesetze zur Defensivmedizin führen. AerzteZeitung. 2014. [Internet] [abgerufen am 20. April 2024]. Verfügbar unter: https://www.aerztezeitung.de/Politik/Wie-Gesetze-zur-Defensivmedizin-fuehren-241688.html

6. Working Group under a Mandate of the Joint Commission of the Swiss Medical Schools. Swiss Catalogue of Learning Objectives for Undergraduate Medical Training – Under a Mandate of the Joint Commission of the Swiss Medical Schools 2008.

7. PROFILES | Home [Internet] [abgerufen am 20. April 2024]. Verfügbar unter: https://www.profilesmed.ch/

8. PROFILES | Introduction [Internet] [abgerufen am 20. April 2024]. Verfügbar unter: https://www.profilesmed.ch/sections/introduction

9. Büchler A, Michel M. Medizin–Mensch–Recht: eine Einführung in das Medizinrecht der Schweiz. 2. Auflage. Zürich: Schulthess; 2020.

10. Gächter T, Burch S, Rütsche B. Gesundheitsrecht: ein Grundriss für Studium und Praxis. 4., vollständig überarbeitete Auflage. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag; 2018.

11. Bundesamt für Gesundheit. Gesetzgebung [Internet] [abgerufen am 20. April 2024]. Verfügbar unter: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung.html

12. Bundesamt für Gesundheit. Spital suchen [Internet] [abgerufen am 20. April 2024]. Verfügbar unter: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-fakten-zu-spitaelern/spital-suchen.html

13. Spital STS AG. Ärztelaufbahnmodell (Basis 4-Stufen-Modell) 2017. [Internet] [abgerufen am 31. Mai 2024]. Verfügbar unter: https://www.spitalthun.ch/fileadmin/user_upload/171208_Aerztelaufbahnmodell_2018.pdf

14. Neuser M, Birngruber .G, Dettmeyer R. Medizinrecht im Medizinstudium. Eine Umfrage unter Studierenden im Praktischen Jahr. Rechtsmedizin. 2019;29:477–83.

15. Kern N, Holz F, Verhoff MA, Parzeller M. Befragung von Medizinstudierenden zu der ärztlichen Aufklärung und zu den ärztlichen Informationspflichten sowie zur medizinrechtlichen Ausbildung im Studium. Rechtsmedizin. 2020;30:430–7.

16. Iltanen S, Leino-Kilpi H, Puukka P, Suhonen R. Knowledge about patients’ rights among professionals in public health care in Finland. Scand J Caring Sci. 2012;26:436–48.

17. Chang HC, Wang NY, Ko WR, Yu YT, Lin LY, Tsai HF. The effectiveness of clinical problem-based learning model of medico-jurisprudence education on general law knowledge for Obstetrics/Gynecological interns. Taiwan J Obstet Gynecol. 2017;56:325–30.

18. Sekhar MS, Vyas N. Defensive Medicine: A Bane to Healthcare. Ann med Health Sci Res 2013;3:295–6.

19. Vento S, Cainelli F, Vallone A. Defensive Medicine: It is time to finally slow down an epidemic. World J Clin Cases. 2018;6:406–9.

20. Johnston WF, Rodriguez RM, Suarez D, Fortman J. Study of medical students’ malpractice fear and defensive medicine: a “hidden curriculum?” West J Emerg med. 2014;15:293–8.

21. O’Leary KJ, Choi J, Watson K, Williams MV. Medical students’ and residents’ clinical and educational experiences with defensive medicine. Acad med. 2012;87:142–8.

22. Gloor B. Reciprocal influence of jurisprudence and medicine in Switzerland, exemplified by ophthalmology. Klin monbl Augenheilkd. 1993;202:389–96.

Therapeutische Umschau

- Vol. 81

- Ausgabe 6

- Oktober 2024