- Der Knicksenkfuss bei Kindern – ein Blick auf Mythen und deren Evidenz

Im Zusammenhang mit dem kindlichen Knicksenkfuss begegnen uns im medizinischen Alltag regelmässig allgemeine Aussagen, deren Wahrheitsgehalt nicht bekannt ist. Einige dieser Mythen, welche die Epidemiologie, den natürlichen Verlauf, die Langzeitprognose sowie nicht chirurgische Interventionen betreffen, werden in diesem Artikel mit Blick auf deren Evidenz näher betrachtet.

Schlüsselwörter: Knicksenkfuss, Evidenz, Epidemiologie, Langzeitprognose, Interventionen

Einführung

Die Sorge um die Füsse ihrer Kinder ist einer der häufigsten Gründe, weswegen Eltern mit ihren Kindern für eine kinderorthopädische Beurteilung vorstellig werden (1). Der Wunsch nach fachärztlicher Beurteilung besteht einerseits aus der Unsicherheit heraus, nichts verpassen zu wollen, und andererseits, da teilweise Beschwerden vorliegen, wegen denen Familien Rat suchen.

Die Definition, was ein Knicksenkfuss eigentlich ist, bleibt überraschenderweise nach wie vor auch unter Experten umstritten. Der Knicksenkfuss imponiert klinisch durch eine Abflachung der Fusslängswölbung, oft in Kombination mit einer Valgusstellung der Ferse (Abb. 1).

Ausgeprägtere Formen weisen zusätzlich eine Abduktion des Vorfusses gegenüber dem Rückfuss und eine Verkürzung der Wadenmuskulatur auf (2, 3). Hinsichtlich der Funktion und Beweglichkeit unterscheiden wir grundsätzlich eine flexible Form von einer rigiden Form. Letztere ist bei der passiven Untersuchung oder bei der Untersuchung des Zehenstandes («Jack-Test») nicht reversibel (Abb. 2). Die extreme Ausprägung stellt der klassische rigide kongenitale Plattfuss dar, der in der Regel frühzeitig behandelt werden sollte.

Ein Knicksenkfuss kann entweder als isoliert oder als Teil eines umfassenderen Syndroms auftreten, insbesondere bei Personen mit vermindertem Muskeltonus, Hyperlaxität oder beeinträchtigter neuromuskulärer Kontrolle. Die Fussform allein sagt jedoch nichts darüber aus, ob eine behandlungsbedürftige Situation vorliegt.

In der Erwachsenenorthopädie konzentrieren wir uns fast ausschliesslich auf die Behandlung von Problemen, die bereits manifest sind und Beschwerden verursachen. Erwachsene Patienten suchen typischerweise medizinische Hilfe auf, wenn sie bereits Schmerzen oder funktionelle Einschränkungen haben. Bei Kindern stellt sich jedoch eine zusätzliche, oft schwierigere Frage: Welche asymptomatischen Befunde müssen behandelt werden, um spätere Probleme zu vermeiden?

Mythen spielen eine bedeutende Rolle, wenn wir nach Erklärungen für Phänomene suchen, die wir nicht vollständig verstehen. Wir sind geneigt, Ursprünge und Ursachen bestimmter Probleme zu erklären, um Ungewissheiten und Ängste abzubauen sowie das eigene ärztliche Handeln zu rechtfertigen. Eine wesentliche Herausforderung besteht darin, traditionelles, mythologisch begründetes Wissen mit wissenschaftlich fundierter Medizin abzugleichen und dabei Sensibilität gegenüber den Sorgen der Eltern zu zeigen. Einige dieser Mythen, die uns im medizinischen Alltag im Zusammenhang mit dem kindlichen Knicksenkfuss häufig begegnen und die die Epidemiologie, den natürlichen Verlauf sowie nicht chirurgische Interventionen wie orthopädische Einlagen und Orthesen sowie Physiotherapie betreffen, sollen im Folgenden näher betrachtet werden.

Epidemiologie, natürlicher Verlauf und Langzeitprognose

Mythos: «Kinder mit Knicksenkfüssen sollten frühzeitig behandelt werden, um langfristig Probleme zu vermeiden»

Bei der Beurteilung kindlicher Knicksenkfüsse ist die Berücksichtigung des Alters essenziell wichtig. Epidemiologische Querschnittstudien legen nahe, dass der Knicksenkfuss in den ersten Lebensjahren die normale Erscheinungsform des Fusses darstellt (4). Die Angaben über die Prävalenzen von Knicksenkfüssen bei Kindern im Alter von 2–6 Jahren differieren in den verschiedenen Studien zwischen 37 und 97 % (Durchschnitt 46 %) (2, 4–7).

Obwohl die Schätzungen zur Häufigkeit des kindlichen Knicksenkfusses sehr unterschiedlich sind, besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass die Häufigkeit dieser Fussfehlstellung mit zunehmendem Alter der Kinder abnimmt (5, 8, 9). So durchläuft der Fuss eines Kindes eine Entwicklung, während er kontinuierlich ausreift. Staheli et al. dokumentierten in ihrer Beobachtungsstudie, dass 54 % der 3-jährigen und nur noch 26 % der 6-jährigen Kinder Knicksenkfüsse aufwiesen (8).

Bordin et al. berichteten, dass im Durchschnitt 16,4 % der Kinder im Alter von 10 Jahren Knicksenkfüsse hatten (10). Jungen sowie übergewichtige oder adipöse Kinder haben eine stärkere Tendenz zur Entwicklung eines Knicksenkfusses im Vergleich zu Mädchen und Kindern mit normalem Gewicht (6, 10). Schliesslich weisen etwa 15–20 % der Erwachsenen Knicksenkfüsse auf. Einer amerikanischen Studie zufolge seien ca. 1–2 % der Kinder mit Knicksenkfüssen symptomatisch (11).

Der flexible Knicksenkfuss stellt im Kindesalter in den meisten Fällen eine altersphysiologische Durchgangsform dar. Bei der Geburt ist ein plantares Fettpolster vorhanden, das den Raum entlang des medialen Längsgewölbes des Fusses ausfüllt und dessen flacheres Erscheinungsbild weiter betont. Dieses bildet sich im Laufe der Zeit zurück. Die altersbedingte, initial noch erhöhte femorale Antetorsion und das im Kleinkindalter alterstypisch auftretende X-Bein mit Valgusstellung am oberen Sprunggelenk führen zu entsprechenden Kompensationen im Fuss.

Da mit zunehmendem Alter die Häufigkeit der Knicksenkfüsse abnimmt, ist bei älteren Kindern eine differenzierte Betrachtung zunehmend wichtig. Füsse, die regelmässig symptomatisch sind, sollten genauer abgeklärt werden. Beschwerden können sich als Schmerzen im Bereich des Fussinnenrandes der Fusssohle, am Sprunggelenk oder als Druckstellen und Hautirritationen sonst unbelasteter Areale äussern. Auch eine vorzeitige Ermüdung mit reduzierter Ausdauer kann ein mögliches Symptom im Zusammenhang mit einem Knicksenkfuss sein.

Bei einer gering ausgeprägten Form des flexiblen Knick-senkfusses ist keine zusätzliche bildgebende Diagnostik notwendig. Bei ausgeprägten Befunden oder therapieresistenten Beschwerden ist eine radiologische Objektivierung zu empfehlen.

Key Point: Viele Kinder haben Knicksenkfüsse. Der Grossteil korrigiert sich im Verlauf. Nicht alle Knicksenkfüsse, die im Erwachsenenalter fortbestehen, sind symptomatisch. Viele Kinder wachsen aus dem Knicksenkfuss heraus, und in den meisten Fällen ist keine Behandlung notwendig. Langfristige negative Spätfolgen sind selten, wenn keine anderen zugrunde liegenden Probleme vorliegen.

Mythos: «Unbehandelte Knicksenkfüsse können später Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen verursachen»

Es wird oft befürchtet, dass Knicksenkfüsse später im Leben zwangsläufig zu Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen führen. Während bekannt ist, dass schwere und unbehandelte Knicksenkfussdeformitäten das Risiko für muskuläre und skelettale Beschwerden erhöhen können, gibt es keine eindeutigen Beweise dafür, dass ein asymptomatischer Knicksenkfuss im Erwachsenenalter ernsthafte Spätschäden an anderen Körpersegmenten zur Folge hat.

Hingegen können bei Kindern mit Beeinträchtigungen der neuromuskulären Kontrolle, wie z.B. Zerebralparese, Muskeldystrophie oder Trisomie 21, Knicksenkfüsse sehr stark ausgeprägt sein, sodass sie durch die eingeschränkte Hebelwirkung zu einer Instabilität beim Laufen führen können (12, 13) (Abb. 3).

Diese Instabilität kann sich biomechanisch auf die darüberliegenden Segmente auswirken. Infolge Fehlbelastung von Knie, Hüfte und auch Rücken sind in diesen Fällen Überlastungen und damit negative Langzeitfolgen möglich (13, 14). Aus einer rein statischen Betrachtungsweise wird sich bei diesen Patienten keine sinnvolle Therapie ableiten lassen. Besonders in solchen Fällen ist die Betrachtung der funktionellen Auswirkungen essenziell wichtig. Diese erfolgt zum Beispiel durch eine funktionelle Bewegungsanalyse mittels instrumentierter Ganganalyse.

Knicksenkfüsse sind beim bewegungskompetenten Kind wahrscheinlich nicht alleiniger auslösender Faktor von Knie, Hüft- oder Rückenschmerzen im späteren Erwachsenenalter. Um funktionelle Zusammenhänge zu erfassen, reicht es nicht aus, den Knicksenkfuss statisch zu betrachten. Eine funktionelle Betrachtung mittels Bewegungs- bzw. Ganganalyse kann zusätzliche Informationen liefern. Die bisherigen Studien reichen bislang nicht aus, um einen kausalen Zusammenhang zwischen Fussfehlstellung und Gelenkschmerzen sicher zu klären (15).

Key Point: Es gibt keine ausreichenden Beweise dafür, dass unbehandelte Knicksenkfüsse bei den meisten Kindern zu Problemen an anderen Gelenken führen. In jedem Fall sollte darauf geachtet werden, ob Begleiterkrankungen vorliegen, die die neuromuskuläre Kontrolle beeinträchtigen und im Gesamtkontext behandlungsbedürftig wären.

Nicht chirurgische Interventionen

Mythos: «Knicksenkfüsse können durch das Tragen von Einlagen korrigiert werden»

Es gibt keine stichhaltigen Beweise dafür, dass die langfristige Verwendung von Einlagen oder Orthesen den flexiblen Knicksenkfuss verbessern (16). Eine Reihe kritischer Untersuchungen dieser Behandlungsmethoden haben keine positiven Effekte auf die Fussform nachweisen können (17–20).

In einer prospektiven Studie mit einem Beobachtungszeitraum zwischen 3 und 5 Jahren wurde untersucht, ob die Aufrichtung flexibler Knicksenkfüsse bei Kindern durch Einlagen, Orthesen oder orthopädische Schuhanpassungen beeinflusst werden kann. Die Analyse der Röntgenbilder zeigte eine signifikante Verbesserung in den einzelnen Gruppen, einschliesslich der Kontrollgruppe. Es gab jedoch keinen signifikanten Unterschied zwischen den behandelten und unbehandelten Kindern (17). Eine weitere radiologische Studie von Penneau et al. (18) ergab ebenfalls keinen signifikanten radiologischen Unterschied zwischen barfüssigen Füssen und denselben Füssen mit vier verschiedenen Einlagen und Schuhmodifikationen.

Camurcu et al. (19) untersuchten den Einfluss von Einlagen auf die Lebensqualität von Kindern mit flexiblem Knick-senkfuss und deren Eltern mithilfe des Oxford Ankle Foot Questionnaire (OxAFQ). Die Ergebnisse zeigten keine signifikanten Unterschiede in den OxAFQ-Scores der Kinder mit und ohne Einlagen. Interessanterweise hatten die Eltern von Kindern mit Einlagen signifikant niedrigere Scores bei den emotionalen Items als ihre Kinder. Dies zeigt, dass durch die Einlagenversorgung auch die Ängste der Eltern mitbehandelt wurden.

Obwohl 10 % der amerikanischen Kinder mit Knicksenkfüssen mit Einlagen behandelt werden, sind nur 1–2 % symptomatisch (11). Dies veranlasste die Autoren zu der Aussage, dass mehr als 90 % der Behandlungen unnötig waren. Angesichts der Kosten und der oft langjährigen Anwendung ist dies eine unnötig hohe Investition für Füsse, die sich ohnehin meist positiv entwickeln. Die Behandlung mit Einlagen sollte sich auf diejenigen konzentrieren, die symptomatisch sind oder bei denen Knicksenkfüsse zu funktionellen Problemen führen.

Key Point: Orthopädische Einlagen oder spezielle Schuhe haben keinen nachgewiesenen Einfluss auf die langfristige Aufrichtung des Fusses. Einlagen sollten nicht einfach verordnet werden, um dem Druck der Eltern nachzugeben.

Mythos: «Barfusslaufen fördert die positive Entwicklung von kindlichen Knicksenkfüssen»

Viele Eltern und auch Behandler glauben, dass Barfusslaufen die Fussgesundheit ihrer Kinder fördere und die Füsse stärke. Es gibt nur wenige wissenschaftliche Studien, die versucht haben, dieser Frage systematisch auf den Grund zu gehen. In einer indischen Studie analysierten Rao und Joseph (21) Fussabdrücke von 2300 Kindern im Alter von 4 bis 13 Jahren. Sie stellten fest, dass die Inzidenz von Knicksenkfüssen bei Kindern, die Schuhe trugen, höher war als bei barfuss laufenden Kindern. Sie leiteten daraus ab, dass das Tragen von Schuhen in der frühen Kindheit die Entwicklung eines normalen Längsgewölbes beeinträchtigen könnte.

Eccharri et al. (9) untersuchten Fussparameter von 1851 kongolesischen Kinder im Alter zwischen 3 und 12 Jahren und verglichen Stadtkinder, die Schuhe trugen, mit Kindern aus ländlichen Gebieten, die überwiegend barfuss liefen. Im Alter von 3 und 4 Jahren waren die meisten Füsse morphologisch flach. Der Anteil an Knicksenkfüssen nahm ähnlich wie in anderen Studien mit dem Alter bei beiden Geschlechtern ab. Jungen hatten eine grössere Neigung zu Knicksenkfüssen mit einem höheren Anteil an Knicksenkfüssen in städtischen Gebieten. Das Alter war jedoch der wichtigste Prädiktor für Knicksenkfüsse.

In einer pedobarografischen Studie verglichen Gimunova et al. (22) einzelne Fuss- und Gangparameter bei Kleinkindern, die entweder regelmässig Barfussschuhe oder herkömmliche Schuhe trugen. Sie beobachteten, dass Kinder, die Barfussschuhe trugen, einen höheren Fussgewölbeindex und einen kleineren Fussprogressionswinkel hatten, und folgerten unter Anerkennung methodischer Schwächen ihrer Studie, dass Barfussschuhe oder regelmässiges Barfusslaufen für die Aufrichtung der Füsse förderlich sein könnten.

Die vorliegenden Studien ergeben Hinweise, dass das Barfusslaufen möglicherweise vorteilhaft ist. Es gibt jedoch methodische Schwierigkeiten, diese Fragestellung wissenschaftlich zu untersuchen. Zudem sind longitudinale Studien, die die langfristigen Auswirkungen des Schuhtragens gegenüber dem Barfusslaufen untersuchen, aufgrund der heutigen Lebensbedingungen mit vorwiegend beschuhten Kindern wohl kaum durchführbar.

Key Point: Es gibt Hinweise, dass Barfusslaufen für die Fussentwicklung förderlich sein kann. Daher sollte Kindern dieses Bewegungserlebnis regelmässig ermöglicht werden.

Mythos: «Durch richtiges Schuhwerk kann die Entwicklung eines Knicksenkfusses positiv beeinflusst werden»

Es ist eine weitverbreitete Annahme, dass die Wahl des adäquaten Schuhwerks die Entwicklung von Knicksenkfüssen verhindern oder positiv beeinflussen kann. Die Frage, welche Schuhe für Kinder mit Knicksenkfüssen am besten geeignet sind, ist nach wie vor umstritten. Die Diskussion reicht von Barfusslaufen ohne jegliche Stabilisation bis hin zu festen Schuhen mit starker Unterstützung. Wie oben ausgeführt, gibt es Hinweise, dass das Barfusslaufen zu einer gesunden Fussentwicklung beitragen kann (21, 9, 22). Ähnlich wie bei den orthopädischen Schuheinlagen konnte kein signifikanter Einfluss verschiedener Schuhmodifikationen auf die Entwicklung der Fusswölbung nachgewiesen werden (17).

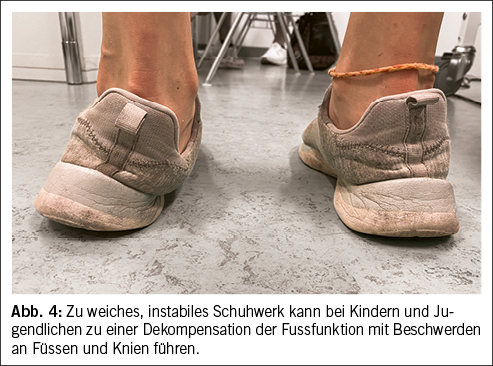

Andererseits gibt es Füsse, die ausreichend passive Stabilität benötigen. Insbesondere bei älteren und schwereren Kindern kann flexibles Schuhwerk mit weichem Sohlenmaterial und fehlender Fersenkappe zu Symptomen wie Schmerzen an Füssen und Knien führen (Abb. 4). In diesen Fällen kann der Wechsel zu stabilerem Schuhwerk oft ausreichen, um die Symptome zu beheben. Schuhe mit stabiler Sohle und guter Fersenstütze bieten in diesen Fällen die notwendige Unterstützung und können helfen, die Füsse in einen kompensierten Zustand zu überführen.

Stellt man die Indikation einer Einlagenversorgung, ist es in jedem Fall wichtig, dass das Schuhwerk ausreichend stabil ist, damit die Einlagen ihre korrigierende Wirkung entfalten können. Ohne stabile Schuhe können die Einlagen nicht richtig funktionieren, und die gewünschten Effekte bleiben aus.

Key Point: Die Frage nach dem «richtigen» Schuhwerk für Kinder mit Knicksenkfüssen ist nicht eindeutig zu beantworten. Ein gesunder Fuss ohne Beschwerden verträgt eine grosse Bandbreite unterschiedlicher Schuharten, sei es in fester oder flexibler Ausführung. Im Falle von Symptomen ist in jedem Fall das Schuhwerk zu überprüfen. Eine Einlagenversorgung sollte mit ausreichend stabilem Schuhwerk kombiniert werden.

Mythos: «Physiotherapie kann die Aufrichtung von Knicksenkfüssen verbessern»

Oft besteht seitens der Eltern der Wunsch, die Füsse ihrer Kinder physiotherapeutisch behandeln zu lassen. Vor allem im Internet gibt es zahlreiche Empfehlungen für fussgymnastische Übungen, die die Füsse kräftigen und aufrichten sollen. Auch wenn die gezielte Beübung der Muskelkraft insbesondere des M. tibialis posterior, des M. peroneus longus und der intrinsischen Muskulatur ein plausibles Behandlungskonzept darstellt, fehlt bislang der Nachweis der Wirksamkeit einer solchen Behandlung. Die meisten Studien wurden vor allem mit erwachsenen Probanden durchgeführt. Es gibt keine gesicherte Evidenz, die den Nutzen von Physiotherapie bei Kindern mit asymptomatischen Knicksenkfüssen nachweist. Die oben erwähnte Tendenz zur Spontankorrektur in den ersten Lebensjahren erschwert zudem den Wirkungsnachweis dieser Therapien. Wird bei Kindern eine allgemeine Muskelschwäche festgestellt oder besteht ein Zusammenhang mit einer neurologischen Grundproblematik, kann Physiotherapie zur Funktionsverbesserung oder zum Funktionserhalt sinnvoll sein.

Auch bei symptomatischen Kindern kann Physiotherapie sinnvoll sein. Im Vordergrund der Behandlung steht dabei die Behebung der Symptome und nicht die Verbesserung der Fussform. Die beim Knicksenkfuss oftmals verkürzte Wadenmuskulatur kann aufgedehnt bzw. Heimübungen dazu instruiert werden. Nach Operationen ist insbesondere nach längeren Phasen der Ruhigstellung Physiotherapie zur Kräftigung der Unterschenkel- und Fussmuskulatur zu empfehlen. Jedoch wird auch hier der klare Nachweis des Nutzens dieser Therapieform wohl aufgrund der zahllosen Nachbehandlungsprotokolle methodisch nicht möglich sein.

Key Point: In den meisten Fällen ist Physiotherapie nicht erforderlich, da viele Kinder ohne Intervention eine normale Fussentwicklung durchlaufen. Physiotherapie kann in symptomatischen Fällen hilfreich sein und insbesondere auch, wenn eine Muskelschwäche oder zusätzliche Erkrankungen vorliegen.

Kinder- und Jugendorthopädie Speth

KSA am Bahnhof

Bahnhofplatz 3c

5000 Aarau

bernhard.speth@hin.ch

Der Autor hat keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

1. Jordan KP, Kadam UT, Hayward R, Porcheret M, Young C, Croft P. Annual consultation prevalence of regional musculoskeletal problems in primary care: an observational study. BMC Musculoskelet Disord. 2010;11:144.

2. Rose GK, Welton EA, Marshall T. The diagnosis of flat foot in the child. J Bone Joint Surg Br. 1985;67:71-78.

3. Johannes, Hamel. Foot and Ankle Surgery in Children and Adolescents. Springer Nature; 2021:293.

4. MORLEY AJ. Knock-knee in children. Br Med J. 1957;2:976-979.

5. Evans AM, Rome K. A Cochrane review of the evidence for non-surgical interventions for flexible pediatric flat feet. Eur J Phys Rehabil Med. 2011;47:69-89.

6. Pfeiffer M, Kotz R, Ledl T, Hauser G, Sluga M. Prevalence of flat foot in preschool-aged children. Pediatrics. 2006;118:634-639.

7. Lin CJ, Lai KA, Kuan TS, Chou YL. Correlating factors and clinical significance of flexible flatfoot in preschool children. J Pediatr Orthop. 2001;21:378-382.

8. Staheli LT. Evaluation of planovalgus foot deformities with special reference to the natural history. J Am Podiatr Med Assoc. 1987;77:2-6.

9. Echarri JJ, Forriol F. The development in footprint morphology in 1851 Congolese children from urban and rural areas, and the relationship between this and wearing shoes. J Pediatr Orthop B. 2003;12:141-146.

10. Bordin D, De Giorgi G, Mazzocco G, Rigon F. Flat and cavus foot, indexes of obesity and overweight in a population of primary-school children. Minerva Pediatr. 2001;53:7-13.

11. Tenenbaum S, Hershkovich O, Gordon B et al. Flexible pes planus in adolescents: body mass index, body height, and gender–an epidemiological study. Foot Ankle Int. 2013;34:811-817.

12. Theologis T. Lever arm dysfunction in cerebral palsy gait. J Child Orthop. 2013;7:379-382.

13. Gaston MS, Rutz E, Dreher T, Brunner R. Transverse plane rotation of the foot and transverse hip and pelvic kinematics in diplegic cerebral palsy. Gait Posture. 2011;34:218-221.

14. Kadhim M, Miller F. Crouch gait changes after planovalgus foot deformity correction in ambulatory children with cerebral palsy. Gait Posture. 2014;39:793-798.

15. Kothari A, Dixon PC, Stebbins J, Zavatsky AB, Theologis T. Are flexible flat feet associated with proximal joint problems in children? Gait Posture. 2016;45:204-210.

16. Choi JY, Hong WH, Suh JS, Han JH, Lee DJ, Lee YJ. The long-term structural effect of orthoses for pediatric flexible flat foot: A systematic review. Foot Ankle Surg. 2020;26:181-188.

17. Wenger DR, Mauldin D, Speck G, Morgan D, Lieber RL. Corrective shoes and inserts as treatment for flexible flatfoot in infants and children. J Bone Joint Surg Am. 1989;71:800-810.

18. Penneau K, Lutter LD, Winter RD. Pes planus: radiographic changes with foot orthoses and shoes. Foot Ankle. 1982;2:299-303.

19. Camurcu Y, Ucpunar H, Karakose R, Ozcan S, Sahin V. Foot orthoses use for pediatric flexible flatfoot: comparative evaluation of quality of life for children and parents. J Pediatr Orthop B. 2021;30:282-286.

20. Yurt Y, Sener G, Yakut Y. The effect of different foot orthoses on pain and health related quality of life in painful flexible flat foot: a randomized controlled trial. Eur J Phys Rehabil Med. 2019;55:95-102.

21. Rao UB, Joseph B. The influence of footwear on the prevalence of flat foot. A survey of 2300 children. J Bone Joint Surg Br. 1992;74:525-527.

22. Gimunová M, Kolárová K, Vodicka T, Bozdech M, Zvonar M. How barefoot and conventional shoes affect the foot and gait characteristics in toddlers. PLoS One. 2022;17:e0273388.

Therapeutische Umschau

- Vol. 81

- Ausgabe 7

- Dezember 2024