- Kulturelle Kompetenz in der klinischen Ethik

Einleitung

Die kulturelle Vielfalt im Schweizer Gesundheitswesen nimmt zu, was vor allem auf die Migration zurückzuführen ist. Mittlerweile haben rund 40% der Schweizer Wohnbevölkerung ab 15 Jahren einen Migrationshintergrund (Bundesamt für Statistik 2022). Folglich steigt der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund sowohl unter den Patient*innen als auch unter den Gesundheitsfachpersonen. In Bezug auf die Gesundheit und die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen ist diese Bevölkerungsgruppe nicht homogen. Insbesondere Migrant*innen der ersten Generation aus Südwesteuropa sowie Ost- und Südosteuropa haben ein deutlich erhöhtes Risiko von Herz-Kreislauf-Krankheiten, Arthrose, Übergewicht und psychischen Belastungen betroffen zu sein. Sie konsultieren unterdurchschnittlich oft Hausärzt*innen, Spezialärzt*innen oder Zahnärzt*innen, besuchen dafür etwas häufiger Notfallstationen. Migrant*innen aus Nord- und Westeuropa unterscheiden sich bezüglich Gesundheit und Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen hingegen kaum von der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund (Bundesamt für Statistik 2020). Neben der Migration trägt auch die Pluralisierung von Lebensentwürfen zur Vielfalt im Gesundheitswesen bei. Das Krankenhaus ist zu einem kulturellen Mikrokosmos geworden, in dem unterschiedliche «Kulturen» – nicht zuletzt medizinische Kulturen – aufeinandertreffen (Saladin 2009). Gesundheitsfachpersonen sind täglich mit Menschen anderer kultureller Identitäten konfrontiert, deren Welt- und Wertvorstellungen teilweise als fremd erfahren werden. Dies führt im klinischen Alltag nicht selten zu Unsicherheiten oder Konflikten, die auch moralischer Natur sein können (Ilkilic 2007).

Im Umgang mit moralischen Konflikten im Gesundheitswesen haben sich zunehmend Strukturen des klinischen Ethik-Supports herausgebildet (Zentner et al. 2022). Das Ziel solcher Ethikstrukturen ist es, Gesundheitsfachpersonen, Patient*innen und Angehörige bei moralischen Fragen und Konflikten zu unterstützen, sei es in der ethischen Fallberatung, in der ethischen Aus-, Fort- und Weiterbildung oder bei der Ausarbeitung von medizin-ethischen Empfehlungen oder Richtlinien (SAMW 2017). Anfragen für klinische Ethikberatung entstehen häufig aus moralischen Wertkonflikten, das heisst aus widersprüchlich wahrgenommenen moralischen Verpflichtungen, was in einer Situation zu tun oder zu lassen ist. Sie können aber auch auf unterschiedliche Auffassungen der Situation oder auf eine besondere Bedürftigkeit oder Erwartungshaltung von Patient*innen zurückgehen. Werte, Auffassungen und Erwartungen von Menschen sind stark von ihrer kulturellen Identität geprägt. Kulturelle Diversität kann daher auch in der klinischen Ethikberatung relevant werden oder in Form eines erlebten «(inter-)kulturellen Konflikts» Auslöser für die Inanspruchnahme von klinischer Ethikberatung sein (Zentner et al. 2022). Für solche Probleme, die auf kulturell unterschiedlichen Identitäten beruhen und moralisch problematisch werden, wird in diesem Artikel der Begriff kulturell-moralisches Problem verwendet.

Im Umgang mit kultureller Diversität in der Gesundheitsversorgung hat sich vor allem in den USA, zunehmend aber auch in Westeuropa das Konzept der kulturellen Kompetenz durchgesetzt. Darunter wird die Fähigkeit von Gesundheitsfachpersonen verstanden, Menschen mit verschiedenen kulturellen Identitäten wirksam, sicher und qualitativ hochwertig medizinisch zu versorgen und dabei Aspekte ihrer kulturellen Identität angemessen zu berücksichtigen (Sharifi et al. 2019). Neben der individuellen Ebene der Begegnung von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Identitäten ist auch eine Team- und Organisationsebene zu unterscheiden, auf der es darum geht, den Umgang mit kulturellen Herausforderungen und Diversität im Team bzw. in der Organisation zu verbessern (Liu et al. 2021). Obwohl die Bedeutung des Konzepts im Gesundheitssektor inzwischen weithin anerkannt ist, ist bis heute keineswegs klar, was damit genau gemeint ist. Kritiker wenden ein, dass das Konzept einem problematischen Kulturbegriff Vorschub leistet und damit zu Stereotypisierung, Ausgrenzung («Othering») oder Bevormundung führen kann (Muaygil 2018). Auch ist die Wirksamkeit der mittlerweile zahlreich angebotenen Trainings in kultureller Kompetenz umstritten (Horvat et al. 2014; Shepherd 2019). In den letzten Jahren wurden daher verschiedene alternative Konzepte wie kulturelle Bescheidenheit, interkulturelle Effektivität, kulturelle Sensibilität, kultureller Respekt oder transkategoriale Kompetenz vorgeschlagen (Botelho und Lima 2020; Domenig 2021; Liu et al. 2021). Auch in der Medizinethik gibt es Autor*innen, die hinsichtlich kultureller Kompetenz in der Medizinethik – z.B. im Sinne einer «kultursensiblen Ethikberatung» – zur Vorsicht mahnen, weil dies zu moralischen Stereotypisierungen oder einem ethischen Relativismus führen könnte (Wild 2012; Bracanovic 2011; Coors et al. 2018).

In diesem Beitrag wird untersucht, welche Rolle kulturelle Kompetenz in der klinischen Ethik spielen sollte. Dazu wird in einem ersten Schritt das Verhältnis von Kultur und Ethik beleuchtet. Anschliessend wird die Rolle kultureller Kompetenz in der Medizinethik diskutiert. Der Beitrag schliesst mit Empfehlungen für einen kulturell kompetenten klinischen Ethik-Support.

Kultur und Ethik

Die Frage nach dem Verhältnis von Kultur und Ethik lässt sich philosophiegeschichtlich bis in die Antike zurückverfolgen. Für Aristoteles, den Gründervater der philosophischen Disziplin der Ethik, sind Menschen wesentlich Vernunftwesen (ausgestattet mit Gefühl und Willen) und ein gutes Leben deshalb ein Leben, das der Reflexion einen zentralen Stellenwert einräumt (Aristoteles 2002). Menschen sind aber gleichzeitig soziale und politische Wesen («zoon politikon»), sie sind eingebettet in eine Gemeinschaft, ohne die sie ihre Fähigkeiten nicht entfalten und das gute Leben nicht verwirklichen können. Die Ethik als Wissenschaft vom guten Leben vollendet sich in der idealen Gemeinschaft, der Polis, einem unabhängigen Staat, in dem die vernünftigen Bürger gemeinsam das gute Leben verwirklichen. Freilich hatten für Aristoteles neben Frauen auch Sklaven, Kaufleute und Fremde kein Bürgerrecht. Die Bestimmung des Menschen als eines leiblichen Vernunftwesens und der praktischen Klugheit («phronesis») als der Fähigkeit, durch richtige Überlegung das in einer Situation im Sinne des menschlich Guten Angemessene zu tun, weist jedoch über die jeweilige soziale und kulturelle Praxis – und auch über Aristoteles’ eigene Vorurteile – hinaus.

Radikalisiert wird dieser Gedanke bei Immanuel Kant in der Epoche der Aufklärung (Kant 2003). Er versteht Ethik als Wissenschaft der reinen praktischen Vernunft, die Gefühl, Gemeinschaft und Kultur transzendiert. Menschen sind bei Kant wesentlich Vernunftwesen, die sich einen Begriff von der Welt machen, sich in ihrem Handeln frei bestimmen und sich als selbstbewusstes Ich verstehen können. Darin begründet sich für Kant die sittliche Achtung vor den Mitmenschen: Ich erkenne meine Vernunftfähigkeit im anderen. Darin gründet der kategorische Imperativ, den anderen nie nur als Mittel, sondern immer auch als Zweck an sich, d.h. als sich im Handeln autonom Bestimmenden zu begreifen.

Für den späten Wittgenstein hingegen gründen alle begrifflichen und moralischen Regeln letztlich in den Sprachspielen, mit denen wir aufgewachsen sind und die wir täglich spielen (Wittgenstein 1984). Wir verstehen Aussagen nur, wenn wir wissen, unter welchen Umständen wir sie verwenden können («Sprechakte»), und wir wissen dies, wenn wir die Sprachspiele praktizieren, in denen solche Sprechakte verwendet werden. Die Einsicht in moralische Prinzipien setzt also eine Gemeinschaft moralisch denkender und sprechender Wesen oder – wie man auch sagen könnte – eine Kultur der Moral («Ethos») voraus.

In der modernen Bio- und Medizinethik wird das Verhältnis von Kultur und Ethik seit den 2000er Jahren intensiv – und kontrovers – diskutiert. Bracanovic (2011) spricht von einer «kulturellen Wende» in der Bioethik, die verschiedene Ansätze einer kultursensiblen Bioethik hervorgebracht hat («Cross-Cultural Bioethics», «Cultural Engagement in Clinical Ethics», «Global Bioethics», «Postcolonial Bioethics»). Diese Wende geht auf eine kritische Auseinandersetzung mit traditionellen Modellen der Bioethik zurück (siehe Tabelle 1). Diese wurden als zu vereinfachend und zugunsten westlicher Werte voreingenommen angesehen werden. Von der Einbeziehung kultureller Aspekte erhofft man sich eine Kontextualisierung bioethischer Fragestellungen und damit eine Verbesserung der Entscheidungsfindung. Im Zentrum dieser Ansätze steht dabei der Respekt vor der kulturellen Vielfalt im Gesundheitswesen. Vertreter*innen einer kultursensiblen Bioethik betonen, dass moralische Normen immer schon in kulturelle und soziale Kontexte eingebunden und nicht unabhängig davon zu verstehen sind (Turner 2003; Chattopadhyay und Vries 2013). Der klassische, prinzipienorientierte Ansatz der Bioethik von Beauchamp und Childress (2019) basiere auf einem anglo-amerikanischen Moralverständnis und könne nicht auf andere kulturelle Kontexte übertragen werden («moral imperialism»). Dieser Ansatz sei in pluralistischen Gesellschaften nur eingeschränkt anwendbar, u.a. da er ethnografische und religiöse Informationen vernachlässige und auf Dichotomien und individuelle Autonomie fokussiere, statt auf Ausgleich und Gemeinsinn (Bowman 2004). In der Bioethik sollte es vielmehr darum gehen, die aus der kulturellen Vielfalt resultierende moralische Vielfalt anzuerkennen. Aufgabe einer kultursensiblen Bioethik sei es, eine gemeinsame Handlungsgrundlage zwischen verschiedenen Kulturen zu finden und dabei die kulturelle und moralische Vielfalt zu respektieren (Chattopadhyay und Vries 2013).

Einige Autor*innen stehen dieser Wende hin zu einer kultursensiblen Bioethik jedoch skeptisch gegenüber (Bracanovic 2011, 2013; Have und Gordijn 2011). Für Bracanovic (2011) besteht eine konzeptionelle Herausforderung bereits darin, den Kulturbegriff klar zu definieren bzw. die kulturelle Identität von Menschen eindeutig zu beschreiben. Im Einzelfall bestehe daher die Gefahr, dass Beschreibungen kultureller Aspekte vage und unbestimmt bleiben und damit für die ethische Entscheidungsfindung wenig hilfreich seien. Eine weitere Herausforderung ergebe sich aus der Tatsache, dass Kulturen adaptive Systeme seien, die angesichts des raschen natürlichen und sozialen Wandels der Gegenwart einem ständigen Wandel unterworfen seien. Dies wirft die Frage auf, ob Kulturen einen stabilen normativen Rahmen für medizinethische Fragen darstellen. Zudem würden Menschen selten alle Überzeugungen und Werte ihrer Kultur teilen. Dies berge die Gefahr der Stereotypisierung und der Vernachlässigung individueller Zugänge zu kultureller Identität. Es stelle sich daher die Frage, warum kulturelle Unterschiede stärker gewichtet werden sollten als individuelle Unterschiede. Wäre nicht vielmehr eine personensensible Bioethik erforderlich? Diese Forderung sei obsolet, da die individuellen Wertvorstellungen und Lebensentwürfe von Patient*innen durch das klassische Prinzip des Respekts vor der Autonomie hinreichend berücksichtigt würden (Bracanovic 2011). Auch Bracanovic (2011) betont die Bedeutung einer kultursensiblen Hermeneutik, d.h. die Fähigkeit, kulturell unterschiedliche Welt- und Wertvorstellungen zu verstehen. Dies impliziere jedoch keine relativistische Ethik, nach der alle kulturellen Welt- und Wertvorstellungen auch toleriert werden müssten.

Kulturelle Kompetenz und Medizinethik

In der medizinethischen Literatur hat sich weitgehend ein konstruktivistischer Kulturbegriff durchgesetzt, der Kultur als «komplexes Gewebe unzähliger aufeinander bezogener, wissensbasierter, dynamischer Praktiken und Praxisfelder» versteht, die nicht – wie im essentialistischen Kulturbegriff unterstellt – objektiv, statisch und diskret sind, sondern in Selbst- und Fremdzuschreibungen interpretativ erschlossen werden (Straub et al. 2007). Bezeichnungen wie «die albanische Kultur», «der türkische Patient», «die Familie mit Migrationserfahrung» oder «die afroamerikanische Ärztin» sind mit Vorsicht zu verwenden, da sie einen essentialistischen Kulturbegriff implizieren und mit der Gefahr der Stereotypisierung bzw. Kulturalisierung, d.h. der Zuschreibung individueller Eigenschaften aufgrund kultureller Zugehörigkeit, einhergehen. In der Praxis der klinischen Ethik dürfte eine stereotypisierende Verwendung solcher Begriffe jedoch ebenso vorkommen wie in der medizinischen Praxis (Karger et al. 2017). Für klinische Ethikberater*innen ergibt sich daraus die Verpflichtung, die stereotypisierenden Sprachformen (und dahinterliegende Machtverhältnisse) zu reflektieren und auf die einzelne Person oder die Personen, um die es geht, zurückzuführen. Ziel dieser Reflexion sollte dabei gemäss Inthorn (2018) die «Verflüssigung der Kategorien» sein, um eine Verständigung über die Identität, Erwartung und Erfahrung der Person(en) zu ermöglichen, ohne sie damit vollständig charakterisieren zu wollen.

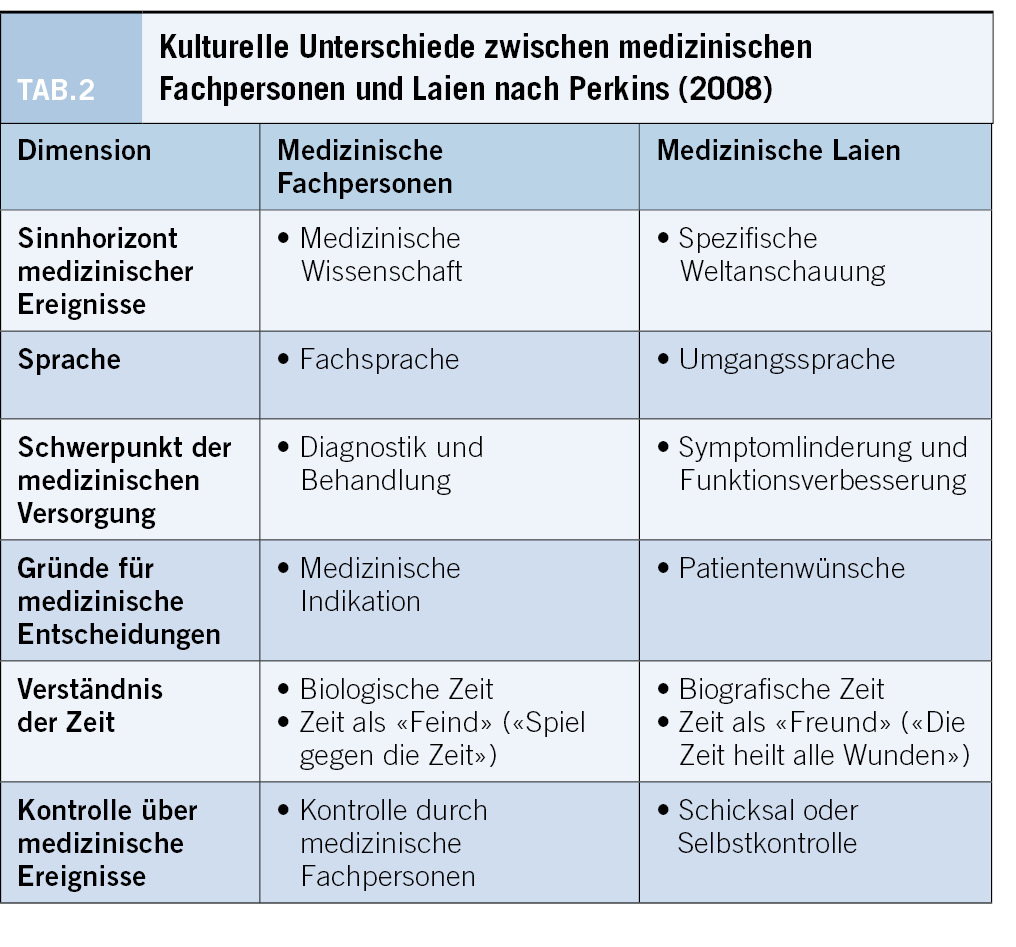

Weniger breit rezipiert ist die These von Perkins (2008), dass der wichtigste kulturelle Unterschied in der Patientenversorgung häufig derjenige zwischen medizinischen Fachpersonen und Laien ist. Die Medizin kann aufgrund der spezifischen Ausbildung, Sprache, Praktiken, Hierarchien und des medizinischen Ethos als eigenständige Kultur gelten. In einem weiten Sinn sind selbst Gesundheitsinstitutionen als Kulturatope zu verstehen, d.h. als kulturelle Orte, die die Akteur*innen einer bestimmten Ordnung unterstellen, die vorgibt, welche Ziele nach welchen Regeln verfolgt werden sollten und was entsprechend als «erfolgreiches» Handeln gilt (Straub et al. 2007). Perkins (2008) identifiziert sechs Dimensionen, in denen typischerweise kulturelle Unterschiede zwischen medizinischen Fachpersonen und Laien auftreten (siehe Tabelle 2). Da eine Verständigung in diesen Dimensionen offensichtlich eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen einer gemeinsamen Entscheidungsfindung ist, ist diese auch moralisch geboten. Sofern diese Transferleistung in der Arzt-Patienten-Kommunikation nicht gelingt, kann es daher durchaus als Aufgabe der klinischen Ethik verstanden werden, zu einer gelingenden Verständigung zwischen Fachpersonen und Laien – direkt oder indirekt – beizutragen. Für Situationen im Klinikalltag, die aus Sicht der Beteiligten aus kulturellen Gründen moralisch problematisch erscheinen, wird in der Literatur häufig der Sammelbegriff (inter-)kultureller Konflikt verwendet. Darunter wird ein breites Spektrum an Herausforderungen verstanden, die auf eine unzureichende Verständigung oder Probleme des Dolmetschens, kulturell geprägte Verhaltensweisen und Bedürfnisse (z.B. religiöse Rituale, Speisevorschriften, Tabus, Schmerzbeschreibungen), kulturell geprägte Weltbilder und Wertvorstellungen (z.B. Krankheitsvorstellungen, Einstellungen zu Sterben und Tod, Rollenvorstellungen, Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft), Diskriminierung, Stigmatisierung und Rassismus oder den fehlenden Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen zurückgehen (Ilkilic 2007; Ilkilic 2017; Würth et al. 2018; Staar und Kempny 2019; Traub 2022). Diese Herausforderungen können in allen Situationen des Klinikalltags auftreten, bei der Anamnese, der Diagnostik, dem Diagnosegespräch, der gemeinsamen Entscheidungsfindung, dem Angehörigengespräch, dem Angehörigenbesuch, der Behandlung oder der Nachsorge. Fallbeispiele zu solchen Herausforderungen finden Sie im vorliegenden Themenheft (z.B. Ilkilic 2023).

Welche Relevanz haben solche kulturellen Herausforderungen im Kontext der klinischen Ethik? Der primäre klinische Bezugspunkt sind moralische Konflikte zwischen Patient*innen, Angehörigen und Behandelnden, d.h. eine wahrgenommene Unvereinbarkeit moralischer Positionen. Neben dem moralischen Konflikt gibt es jedoch auch andere Problemtypen, die kulturell geprägt und ethisch relevant sein können. Bruchhausen (2014) hat eine hilfreiche Typologie kulturell-moralischer Probleme vorgeschlagen. Er unterscheidet zwischen 1.) Missverständnissen, die auf mangelndem Verständnis der jeweils anderen kulturell geprägten Sichtweise beruhen und die Arzt-Patienten-Kommunikation behindern, 2.) Bewertungsdifferenzen, die trotz weitgehender Verständigung und ausreichender gemeinsamer Wertebasis auf einer divergierenden Bewertung der Situation beruhen, 3.) Diskriminierung, d.h. die individuelle oder strukturelle Benachteiligung von Menschen aufgrund ihrer kulturellen Identität und 4.) Wertedifferenzen, d.h. Konflikte, die aus zumindest primär unvereinbaren moralischen Verpflichtungen resultieren. Klinische Ethiker*innen sollten sich daher bewusst sein, dass kulturelle Identitäten die Wahrnehmungen und Einstellungen in nahezu allen Handlungsfeldern der Patientenversorgung substanziell beeinflussen können und welche kulturell-moralische Probleme sich daraus ergeben können.

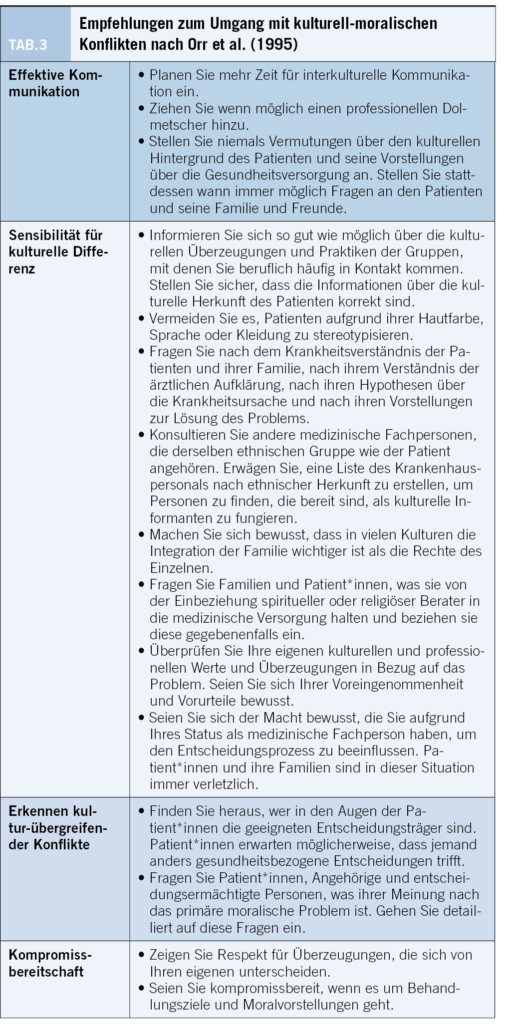

In der Medizinethik wurden verschiedene Ansätze vorgeschlagen, um mit solchen kulturell-moralischen Problemen umzugehen (vgl. Grützmann 2014). Orr et al. (1995) identifizierten vier Elemente, die für die Lösung solcher Probleme wesentlich sind: 1.) eine effektive Kommunikation mit Patient*innen und ihren Familien, 2.) Sensibilität für den kulturellen Hintergrund der Patient*innen, 3.) das Erkennen von kulturübergreifenden Wertkonflikten und 4.) die Kompromissbereitschaft. Zu diesen Elementen geben sie verschiedene Empfehlungen (siehe Tabelle 3) (Orr et al. 1995).

Während diese Auflistung insbesondere zur Kultursensibilität wertvolle Hinweise enthält, sind die Empfehlungen zur Erkennung und Lösung moralischer Konflikte weniger konkret. Hier setzt der dreistufige Ansatz von Jecker et al. (1995) zur Lösung kulturell-moralischer Konflikte an. Im ersten Schritt (1.) geht es darum, die zentralen Ziele zu identifizieren, die sowohl Patient*innen als auch Fachpersonen in die Begegnung mitbringen. Dazu müssten die moralischen Werte und kulturellen Orientierungen der Patient*innen und ihren Angehörigen von den Fachpersonen offen und vorurteilsfrei erfragt werden. Im zweiten Schritt (2.) seien für beide Seiten akzeptable Strategien zur Erreichung dieser Ziele zu suchen. Dies kann in einem gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozess oder in einem Familiengespräch geschehen, idealerweise mit einer transkulturell dolmetschenden Person. Im letzten Schritt (3.), der ethischen Reflexion, ist die moralische Angemessenheit der diskutierten Strategien durch die Fachkräfte zu bewerten. Diese Reflexion erfolgt nach Jecker et al. wiederum in drei Phasen: Erstens (i.) wird geprüft, ob die Strategien zwei zentralen ethischen Kriterien genügen: der Vereinbarkeit mit den persönlichen und professionellen Werten der Fachkräfte einerseits und der Vereinbarkeit mit den Werten der Patientin oder des Patienten und ihrer/seiner kulturellen Identität andererseits. Wenn dies nicht zu einer Klärung führt, sollten zweitens (ii) alle Beteiligten ihre eigenen moralischen Prinzipien und Verpflichtungen kritisch hinterfragen, um sie im Lichte der Situation neu zu interpretieren, zu ordnen oder zu modifizieren. In der dritten Phase (iii.) sollen verbleibende Differenzen in einem fairen und nichtdiskriminierenden Verfahren beigelegt werden (Jecker et al. 1995). Hinsichtlich der Ausgestaltung dieses Verfahrens bleiben viele Fragen offen. Die Autor*innen betonen, dass die divergierenden Positionen in diesem Verfahren als moralisch gleichwertig zu betrachten seien.

Andere Autor*innen, die sich um einen kompetenten Umgang mit kulturellen Konflikten bemühen, argumentieren hingegen, dass es Grenzen geben muss, was Patient*innen und Angehörige in Namen kultureller Werte moralisch einfordern können. Für Paasche-Orlow (2004) ist eine kulturell kompetente Patientenversorgung ein moralisches Gut, das sich aus der moralischen Verpflichtung zur Respektierung der Patientenautonomie und der Gerechtigkeit ergebe. Daraus abgeleitet ergebe sich die Verpflichtung von Fachpersonen, die kulturelle Identität von Patient*innen verstehen zu lernen, die kulturellen Unterschiede zu respektieren und die negativen Folgen kultureller Zugehörigkeit zu vermindern. In diesem Sinne seien kulturelle Kompetenz und westliche Medizinethik Bewegungen, die sich weitgehend gegenseitig stützen. Wenn jedoch echte moralische Dilemmata auftreten, könnten Fachpersonen nicht gezwungen werden, gegen ihr Gewissen zu handeln. Viele moralische Grundwerte seien in Gesetzen und Praxisstandards kodifiziert, und in den meisten Fällen könnten Fachpersonen bei moralischen Dilemmata ohne erhebliche Nachteile für ihre Patienten in den Ausstand treten (Paasche-Orlow 2004).

Für Hyun (2008) kann die Position des ethischen Relativismus – entgegen dem Anschein – eine tolerante Haltung zwischen verschiedenen Kulturen gerade nicht begründen, da es keine Garantie gibt, dass alle Kulturen den Wert der Toleranz anerkennen. Dazu bedürfe es der Grundüberzeugung, dass alle Menschen den gleichen moralischen Wert haben. Diese Überzeugung schließe den Gedanken ein, dass die Gesundheit und das Wohlergehen jeder Person unabhängig von kulturellen Unterschieden gleich wichtig seien. Die Grenzen der Toleranz lägen dort, wo die moralische Gleichwertigkeit von Menschen geleugnet werde. Dort sei es die Aufgabe der Fachpersonen, die moralischen Wertvorstellungen der Patient*innen und Angehörigen sanft, aber bestimmt in Frage zu stellen. Um solche Konflikte zu lösen, sei ein substantieller ethischer Dialog zwischen allen Beteiligten notwendig, zum Beispiel im Rahmen einer klinischen Ethikberatung (Hyun 2008).

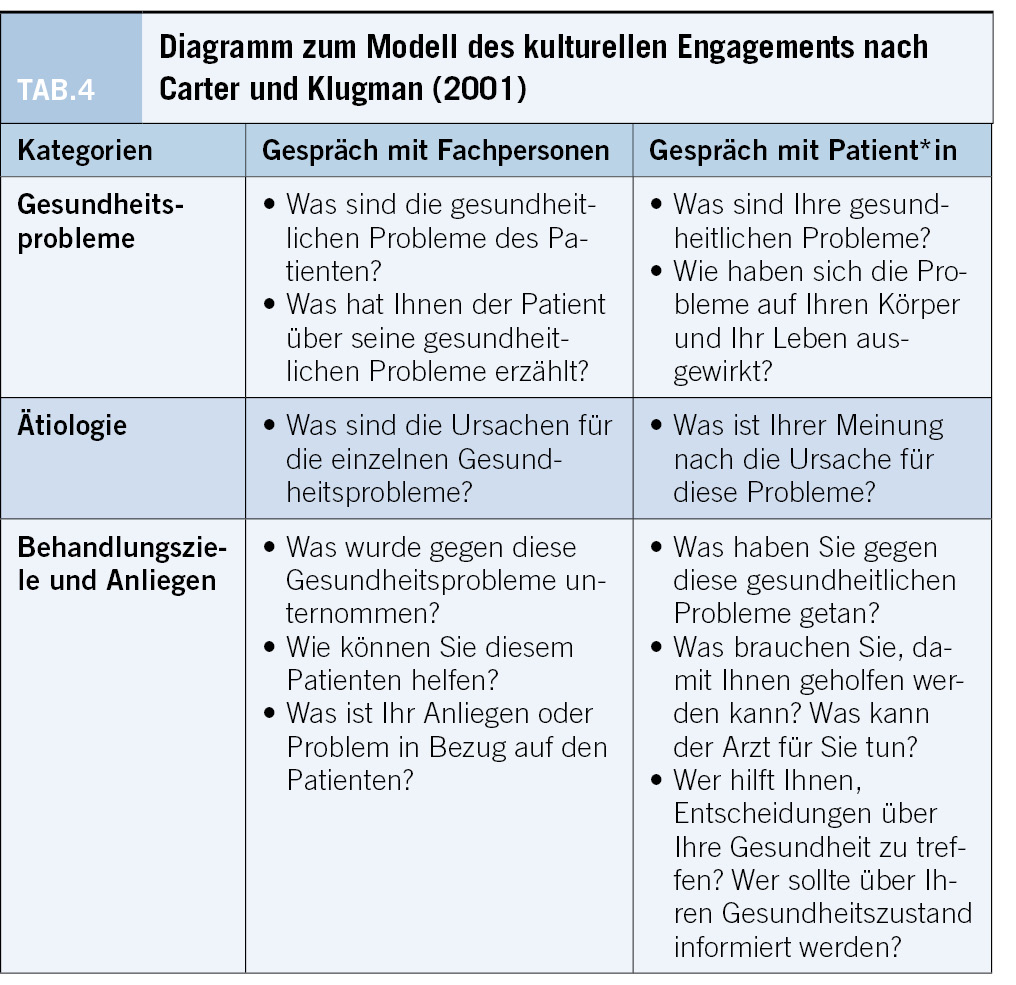

Carter und Klugman (2001) gehen in ihrem Ansatz des «cultural engagement» noch spezifischer auf die Rolle der klinischen Ethik ein. Ihr Modell zielt darauf ab, die kulturellen Identitäten von Patient*in und Fachpersonen zu bewahren und gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen ihnen zu verbessern. Die Aufgaben der klinischen Ethiker*innen werden von der Moderation und Verhandlung moralischer Konflikte auf die aktive Vermittlung eines interkulturellen Verständnisses im Sinne von Kulturmittler*innen erweitert. Werden klinische Ethiker*innen um Unterstützung bei einem kulturell-moralischen Problem gebeten, sollen sie die Patient*innen und die Fachpersonen zunächst getrennt befragen, um deren Interpretation der Krankheit und des Behandlungsverlaufs zu verstehen. Die Antworten sollen verbal in einem Diagramm festgehalten werden, das den klinischen Ethiker*innen hilft, unterschiedliche Überzeugungen und Werthaltungen zu erkennen (siehe Tabelle 4). Auf dieser Basis könnten klinische Ethiker*innen einem nächsten Schritt in einen gemeinsamen Dialog mit den Beteiligten treten und gegenseitiges Verständnis und Vertrauen aufbauen. Dies ermögliche eine Annäherung der Positionen, ohne dass die Beteiligten ihr eigenes Wertesystem kompromittieren oder verändern müssten (Carter und Klugman 2001).

Ilkilic (2014) weist darauf hin, dass klinische Ethiker*innen nicht nur das Krankheitsverständnis, sondern auch die Wertvorstellungen der Patient*innen explizit untersuchen sollten. Ilkilics «integrativ-reflektierender partikularistischer Ansatz», der sich von einem universalistischen und relativistischen Ansatz abgrenzt, zielt darauf ab, kulturelle Wertvorstellungen im klinischen Ethik-Support besser zu berücksichtigen. Freiheit sei als ethisches Grundprinzip anzuerkennen, eine unreflektierte Anwendung des Autonomieprinzips sei jedoch zu vermeiden. Vielmehr sollten klinische Ethiker*innen herausfinden, was die Patient*innen selbst unter Patientenautonomie verstünden. Die individuellen, kulturell geprägten Wertvorstellungen der Patient*innen dienen dabei als Ausgangspunkt des Gesprächs. Eine unkritische Übernahme der kulturellen Praxis («kulturalistischer Fehlschluss») könne so vermieden werden. Dazu sei ein kultursensibler, ergebnisoffener Kommunikationsprozess notwendig. Erst danach könne konkretisiert werden, was dieses Autonomieverständnis für die Situation der Patient*innen und den weiteren Entscheidungsprozess bedeute. Ilkilic weist darauf hin, dass ethische Kompetenz und (inter-)kulturelle Kompetenz nicht gleichzusetzen sind – dementsprechend müsse (inter-)kulturelle Kompetenz in der Aus-, Fort- und Weiterbildung für klinische Ethiker*innen gezielt vermittelt werden (Ilkilic 2014).

Solche Programme zur Vermittlung kultureller Kompetenz in der Medizinethik existieren beispielsweise bereits in den USA (Miller und Loike 2012; Brunger 2016). Brunger nennt sechs zentrale Lernziele eines solchen Programms: 1.) Biomedizin und Medizinethik sind kulturelle Systeme; 2.) zu einer kulturübergreifenden Medizinethik gehört die kritische Selbstreflexion der eigenen Werte und Annahmen; 3.) Kultur prägt alle Entscheidungen, nicht nur die «problematischen»; 4.) wenn bioethische Prinzipien nicht mit den Wertvorstellungen der Patient*innen übereinstimmen, müssen beide auf den Prüfstand; 5.) kulturelle Zugehörigkeit ist kein Prädiktor für Überzeugungen und Verhalten einer Person; und 6.) im Kontext westlicher Gesundheitssysteme müssen Fachpersonen eine Grenze ziehen, welche Risiken sie nicht mehr verantworten können (Brunger 2016). Professionelle Standards der klinischen Ethik enthalten zudem allgemeine Verpflichtungen, die auch für den Umgang mit kulturell-moralischen Problemen relevant sind, z.B. die Fähigkeit, kulturelle Wertunterschiede zu erkennen und konstruktiv in den klinischen Ethik-Supports einzubringen (American Society for Bioethics and Humanities 2011; Akademie für Ethik in der Medizin 2019). MacDuffie et al. (2022) empfehlen obligatorische Schulungen zur Erkennung von (individueller und struktureller) Diskriminierung, Stigmatisierung und Rassismus für klinische Ethiker*innen. Zudem führen die Autor*innen in ihrem Ethik-Supportdienst Ethikberatungen, die die gesundheitliche Chancengleichheit betreffen, immer zusammen mit einer Person der Abteilung Diversity Management durch, dies vor dem Hintergrund, dass fast alle Personen in ihrem Team nicht-hispanisch und weisser Hautfarbe sind und selbst keine Rassismuserfahrungen gemacht hätten. Madison et al. (2022) fordern konsequenterweise eine Diversifizierung von Ethik-Supportteams in den USA.

Kulturell kompetente klinische Ethik

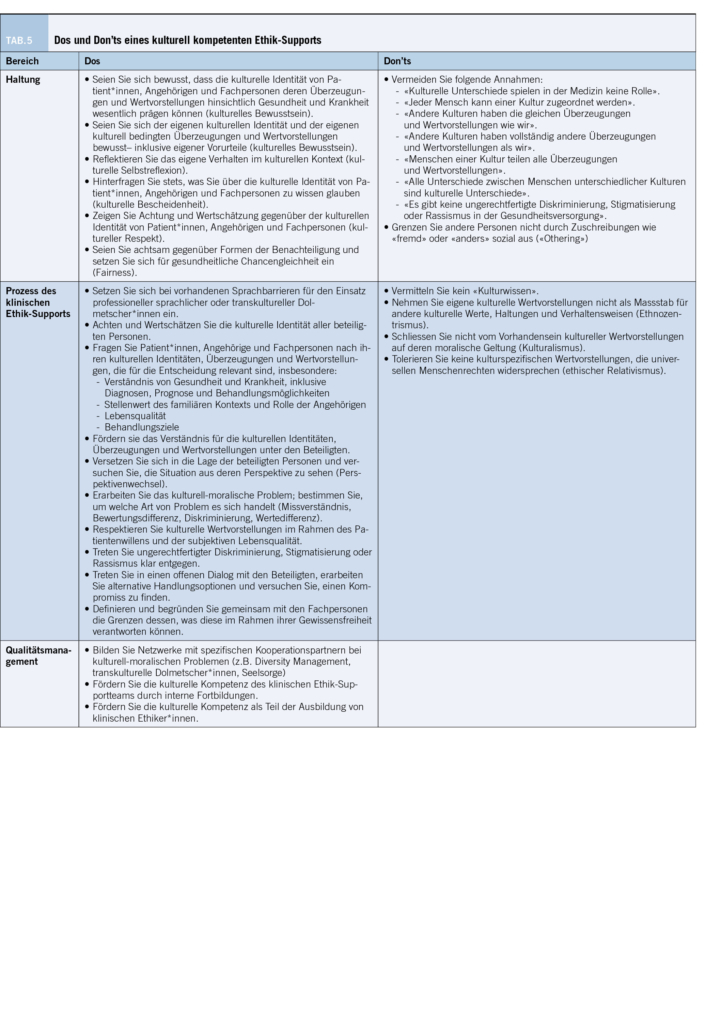

Es gibt überzeugende Gründe dafür, dass klinische Ethiker*innen sich um einen kulturell kompetenten Umgang mit Patient*innen, Angehörigen und medizinischen Fachpersonen bemühen sollten. Eine gemeinsame Entscheidungsfindung ist nur auf der Basis einer vertrauensvollen Beziehung möglich, die eine grundlegende Wertschätzung der kulturellen Identität des Gegenübers und eine ausreichende sprachliche und kulturelle Verständigung voraussetzt. Klinische Ethiker*innen sollten sich daher für eine niederschwellige Einbeziehung von professionellen Sprach- oder transkulturellen Dolmetscher*innen einsetzen und durch eine sorgfältige Exploration der Überzeugungen und Werthaltungen aller Beteiligten zu einem gemeinsamen Verständnis beitragen. Die Vermittlung von «Kulturwissen» gehört hingegen nicht zur Aufgabe klinischer Ethiker*innen. Bei kulturell-moralischen Problemen ist ein offener Dialog mit allen Beteiligten über die bestehenden Behandlungsoptionen zu führen, eine gemeinsame ethische Abwägung der Gründe für und wider vorzunehmen und die Möglichkeit eines begründeten Kompromisses auszuloten. Dabei sind die kulturellen Wertvorstellungen der Patient*innen im Rahmen des Patientenwillens und der subjektiven Lebensqualität zu respektieren, aber auch die Grenzen dessen, was medizinische Fachpersonen im Rahmen der medizinischen Indikation und ihrer Gewissensfreiheit verantworten können. Insofern unterscheidet sich das Verfahren der ethischen Güterabwägung bei kulturell-moralischen Konflikten nicht grundsätzlich von anderen moralischen Konflikten.

Die Grundhaltung klinischer Ethiker*innen sollte ein Bewusstsein für die Bedeutung kultureller Überzeugungen und Werte für die Gesundheitsversorgung und für die eigene kulturelle Identität, eine Selbstreflexion der eigenen kulturellen Vorannahmen und Verhaltensweisen, Bescheidenheit hinsichtlich dessen, was man über kulturelle Identitäten zu wissen glaubt, eine Haltung des Respekts und der Wertschätzung anderer kultureller Identitäten und ein Engagement für gesundheitliche Chancengleichheit beinhalten.

Auf der strukturellen Ebene einer Ethikberatungsstelle sollten sich klinische Ethiker*innen für die Etablierung von Netzwerken mit Kooperationspartnern bei kulturell-moralischen Problemen sowie für eine angemessene Aus-, Fort- und Weiterbildung in kulturell kompetenter klinischer Ethikberatung einsetzen.

Für die Umsetzung eines kulturell kompetenten klinischen Ethik-Supports kann eine Liste konkreter Dos und Don’ts hilfreich sein (siehe Tabelle 5).

Fazit

Sprache, kulturelle Identität und Wertvorstellungen von Patient*innen, Angehörigen und medizinischen Fachpersonen beeinflussen massgeblich die Patientenversorgung und können im Einzelfall zu kulturell-moralischen Problemen wie Missverständnissen, Bewertungsdifferenzen, Diskriminierungen oder Wertkonflikten führen. Von der klinischen Ethik ist zu erwarten, dass die Mitarbeitenden sensibel, reflektiert, empathisch, respektvoll und fair – eben kulturell kompetent – mit solchen Problemen umgehen können.

Abteilung Klinische Ethik, Universitätsspital Basel (USB)

Spitalstrasse 22

4031 Basel

jan.schuermann@usb.ch

1. Akademie für Ethik in der Medizin (2019): Curriculum Ethikberatung im Gesundheitswesen. Hg. v. Akademie für Ethik in der Medizin. Göttingen.

2. American Society for Bioethics and Humanities (2011): Core Competencies for Healthcare Ethics Consultation. 2nd. Hg. v. American Society for Bioethics and Humanities. Glenview.

3. Aristoteles (2002): Die Nikomachische Ethik. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

4. Beauchamp, Tom L.; Childress, James F. (2019): Principles of biomedical ethics. Eighth edition. New York, Oxford: Oxford University Press.

5. Botelho, Maria José; Lima, Christina A. (2020): From Cultural Competence to Cultural Respect: A Critical Review of Six Models. In: The Journal of nursing education 59 (6), S. 311–318. DOI: 10.3928/01484834-20200520-03.

6. Bowman, Kerry (2004): What are the Limits of Bioethics in a Culturally Pluralistic Society? In: The Journal of law, medicine & ethics : a journal of the American Society of Law, Medicine & Ethics 32 (4), S. 664–669. DOI: 10.1111/j.1748-720x.2004.tb01971.x.

7. Bracanovic, Tomislav (2011): Respect for cultural diversity in bioethics. Empirical, conceptual and normative constraints. In: Med Health Care and Philos 14 (3), S. 229–236. DOI: 10.1007/s11019-010-9299-3.

8. Bracanovic, Tomislav (2013): Against culturally sensitive bioethics. In: Med Health Care and Philos 16 (4), S. 647–652. DOI: 10.1007/s11019-013-9504-2.

9. Bruchhausen, Walter (2014): Interkulturalität als Thema in der Medizinethik. In: Michael Coors (Hg.): Interkulturalität und Ethik. Der Umgang mit Fremdheit in Medizin und Ethik. 1. Aufl. Göttingen, Niedersachs: Edition Ruprecht (Edition Ethik, 13), S. 23–36.

10. Brunger, Fern (2016): Guidelines for Teaching Cross-Cultural Clinical Ethics: Critiquing Ideology and Confronting Power in the Service of a Principles-Based Pedagogy. In: J Bioeth Inq 13 (1), S. 117–132. DOI: 10.1007/s11673-015-9679-8.

11. Bundesamt für Statistik (2020): Gesundheit der Migrationsbevölkerung. Schweizerische Gesundheitsbefragung 2017. Hg. v. Bundesamt für Statistik.

12. Bundesamt für Statistik (2022): Bevölkerung mit Migrationshintergrund im Jahr 2021. Hg. v. Bundesamt für Statistik. Bern. Online verfügbar unter https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/nach-migrationsstatuts.gnpdetail.2022-0549.html, zuletzt geprüft am 17.05.2023.

13. Carter, M. A.; Klugman, C. M. (2001): Cultural engagement in clinical ethics: a model for ethics consultation. In: Camb Q Healthc Ethics 10 (1), S. 16–33. DOI: 10.1017/s0963180101001049.

14. Chattopadhyay, Subrata; Vries, Raymond de (2013): Respect for cultural diversity in bioethics is an ethical imperative. In: Med Health Care and Philos 16 (4), S. 639–645. DOI: 10.1007/s11019-012-9433-5.

15. Coors, Michael; Peters, Tim; Ilkilic, Ilhan (2018): Kulturelle Differenz in der Gesundheitsversorgung. In: Ethik Med 30 (3), S. 177–179. DOI: 10.1007/s00481-018-0492-x.

16. Domenig, Dagmar (Hg.) (2021): Transkulturelle und transkategoriale Kompetenz. Lehrbuch zum Umgang mit Vielfalt, Verschiedenheit und Diversity für Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufe. Unter Mitarbeit von Markus Mader. Hogrefe Verlag. 3. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bern: Hogrefe (Transkulturelle und transkategoriale Kompetenz). Online verfügbar unter https://elibrary.hogrefe.com/book/10.1024/85753-000.

17. Grützmann, Tatjana (2014): Strukturen und Modelle kultursensibler Ethikberatung. In: Michael Coors (Hg.): Interkulturalität und Ethik. Der Umgang mit Fremdheit in Medizin und Ethik. 1. Aufl. Göttingen, Niedersachs: Edition Ruprecht (Edition Ethik, 13), S. 112–124.

18. Guggisberg, J.; Bodory, H.; Höglinger, D.; Bischof, S.; Rudin, M. (2020): Gesundheit der Migrationsbevölkerung – Ergebnisse der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2017. Hg. v. Bundesamt für Gesundheit. Bern.

19. Have, Henk ten; Gordijn, Bert (2011): Travelling bioethics. In: Med Health Care and Philos 14 (1), S. 1–3. DOI: 10.1007/s11019-010-9300-1.

20. Horvat, Lidia; Horey, Dell; Romios, Panayiota; Kis-Rigo, John (2014): Cultural competence education for health professionals. In: The Cochrane database of systematic reviews (5), CD009405. DOI: 10.1002/14651858.CD009405.pub2.

21. Hyun, Insoo (2008): Clinical cultural competence and the threat of ethical relativism. In: Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 17 (2), S. 154–163. DOI: 10.1017/S0963180108080183.

22. Ilkilic, I. (2007): Medizinethische Aspekte im Umgang mit muslimischen Patienten. In: Dtsch Med Wochenschr 132 (30), S. 1587–1590. DOI: 10.1055/s-2007-984940.

23. Ilkilic, Ilhan (2014): Interkulturalität in der Ethikberatung. In: Michael Coors (Hg.): Interkulturalität und Ethik. Der Umgang mit Fremdheit in Medizin und Ethik. 1. Aufl. Göttingen, Niedersachs: Edition Ruprecht (Edition Ethik, 13).

24. Ilkilic, Ilhan (2017): Interkulturelle Kompetenz als Schlüsselqualifikation für Gesundheitsberufe. In: G+G Wissenschaft 17 (2), S. 24–30.

25. Jecker, Nancy S.; Carrese, Joseph A.; Pearlman, Robert A. (1995): Caring for Patients in Cross-Cultural Settings. In: Hastings Cent Rep 25 (1), S. 6. DOI: 10.2307/3562484.

26. Kant, Immanuel (2003): Kritik der praktischen Vernunft. Hg. v. Heiner F. Klemme. Hamburg: Meiner (Philosophische Bibliothek, Bd. 506).

27. Karger, André; Lindtner-Rudolph, Heide; Mroczynski, Robert; Ziem, Alexander; Joksimovic, Ljiljana (2017): „Wie fremd ist mir der Patient?“. In: Zeitschrift fur Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 63 (3), S. 280–296. DOI: 10.13109/zptm.2017.63.3.280.

28. Liu, Jia; Gill, Elaine; Li, Shuangyu (2021): Revisiting cultural competence. In: The clinical teacher 18 (2), S. 191–197. DOI: 10.1111/tct.13269.

29. MacDuffie, Katherine E.; Patneaude, Arika; Bell, Shaquita; Adiele, Alicia; Makhija, Neena; Wilfond, Benjamin; Opel, Douglas (2022): Addressing racism in the healthcare encounter: The role of clinical ethics consultants. In: Bioethics 36 (3), S. 313–317. DOI: 10.1111/bioe.13008.

30. Madison, Barquiesha; Peden, Sheridawn; Young, Jamila; Buchanan, Caroline; Collard, Amy; Cunningham, Thomas V. et al. (2022): Becoming Inclusive: Actionable Steps to Diversify the Field of Clinical Ethics. In: The Journal of clinical ethics 33 (4), S. 323–332.

31. Miller, Jennifer; Loike, John D. (2012): BioCEP – a model educational program for cross-cultural bioethics. In: Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 21 (3), S. 409–416. DOI: 10.1017/S0963180112000187.

32. Muaygil, Ruaim A. (2018): From Paternalistic to Patronizing: How Cultural Competence Can Be Ethically Problematic. In: HEC Forum 30 (1), S. 13–29. DOI: 10.1007/s10730-017-9336-1.

33. Orr, R. D.; Marshall, P. A.; Osborn, J. (1995): Cross-cultural considerations in clinical ethics consulta-tions. In: Archives of family medicine 4 (2), S. 159–164. DOI: 10.1001/archfami.4.2.159.

34. Paasche-Orlow, Michael (2004): The Ethics of Cultural Competence. In: Academic Medicine 79 (4), S. 347–350.

35. Perkins, Henry S. (2008): Culture as a useful conceptual tool in clinical ethics consultation. In: Cam-bridge Quarterly of Healthcare Ethics 17 (2), S. 164–172. DOI: 10.1017/S0963180108080195.

36. Saladin, Peter (2009): Diversität und Chancengleichheit.

37. SAMW (2017): Ethische Unterstützung in der Medizin. 3. Aufl. Hg. v. Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften.

38. Sharifi, Najmeh; Adib-Hajbaghery, Mohsen; Najafi, Maryam (2019): Cultural competence in nursing: A concept analysis. In: International journal of nursing studies 99, S. 103386. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2019.103386.

39. Shepherd, Stephane M. (2019): Cultural awareness workshops: limitations and practical consequenc-es. In: BMC medical education 19 (1), S. 14. DOI: 10.1186/s12909-018-1450-5.

40. Staar, Henning; Kempny, Christian (2019): Internationalisierung des Personals und der Patienten: Inter-kulturelle Herausforderungen und Chancen für das Krankenhaus. In: Internationalisierung im Gesund-heitswesen: Springer Gabler, Wiesbaden, S. 85–102. Online verfügbar unter https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-23016-6_5.

41. Straub, J.; Weidemann, A.; Weidemann, D. (Hg.) (2007): Handbuch interkulturelle Kommunikation und Kompetenz_ Grundbegriffe — Theorien — Anwendungsfelder-. Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler.

42. Traub, Barbara (2022): Ethnisch-kulturelle Vielfalt als Herausforderung und Chance im Bereich der psychoonkologischen Versorgung. In: Forum 37 (4), S. 294–298. DOI: 10.1007/s12312-022-01107-2.

43. Turner, Leigh (2003): Bioethics in a multicultural world: medicine and morality in pluralistic settings. In: Health care analysis : HCA : journal of health philosophy and policy 11 (2), S. 99–117. DOI: 10.1023/A:1025620211852.

44. Wild, Verina (2012): Zum Umgang mit „kulturellen Fragen“ in der klinischen Ethik am Beispiel der Hy-menrekonstruktion. In: Ethik Med 24 (4), S. 275–286. DOI: 10.1007/s00481-012-0219-3.

45. Wittgenstein, Ludwig (1984): Philosophische Untersuchungen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag.

46. Würth, Kristina; Langewitz, Wolf; Reiter-Theil, Stella; Schuster, Sylvie (2018): Their view: difficulties and challenges of patients and physicians in cross-cultural encounters and a medical ethics perspec-tive. In: BMC Med Ethics 19 (1), S. 70. DOI: 10.1186/s12910-018-0311-4.

47. Zentner, Anna; Porz, Rouven Christian; Ackermann, Sibylle; Jox, Ralf J. (2022): Klinische Ethik in der Schweiz: Stagnierend vor der Pandemie. In: Schweiz Ärzteztg 103 (03), S. 54–58. DOI: 10.4414/saez.2022.20306.

Therapeutische Umschau

- Vol. 80

- Ausgabe 7

- September 2023