- Medizin und Recht: eine Einführung – Teil 1

Die Entwicklung des schweizerischen Medizinrechts ist eng mit der gesellschaftlichen und medizinischen Entwicklung verknüpft. In der Frühzeit und im Mittelalter prägten Heilkundige und Klöster die medizinische Versorgung, wobei das kanonische Recht eine wichtige Rolle spielte. In der frühen Neuzeit entstanden erste regionale Regelungen der ärztlichen Berufsausübung. Mit der Gründung des Bundesstaates 1848 begann die Modernisierung des Medizinrechts; wichtige Gesetze wie das Fabrikgesetz (1877) und das erste Krankenversicherungsgesetz (1911) wurden eingeführt. Jahrhundert setzte mit der Einführung der AHV/IV (1948) und des Krankenversicherungsgesetzes (KVG, 1996) eine weitere Professionalisierung ein. Gegenwärtig wird das Medizinrecht durch Gesetze wie das Humanforschungsgesetz (2014) auf die modernen ethischen und rechtlichen Herausforderungen ausgerichtet und bleibt ein dynamisches Gebiet.

Schlüsselwörter: Medizinrecht, Gesundheitspolitik, Geschichte, Soziale Sicherheit, Berufshaftung

Historische Entwicklung des schweizerischen Medizinrechts

Die Entwicklung des Medizinrechts in der Schweiz ist ein langer und komplexer Prozess, der eng mit den Veränderungen in Medizin, Gesellschaft und Politik verbunden ist. Sie zeigt, wie sich die rechtlichen Rahmenbedingungen an neue medizinische Erkenntnisse und gesellschaftliche Bedürfnisse angepasst haben. Historisch gut aufgearbeitet ist die Geschichte der sozialen Sicherheit in der Schweiz (1).

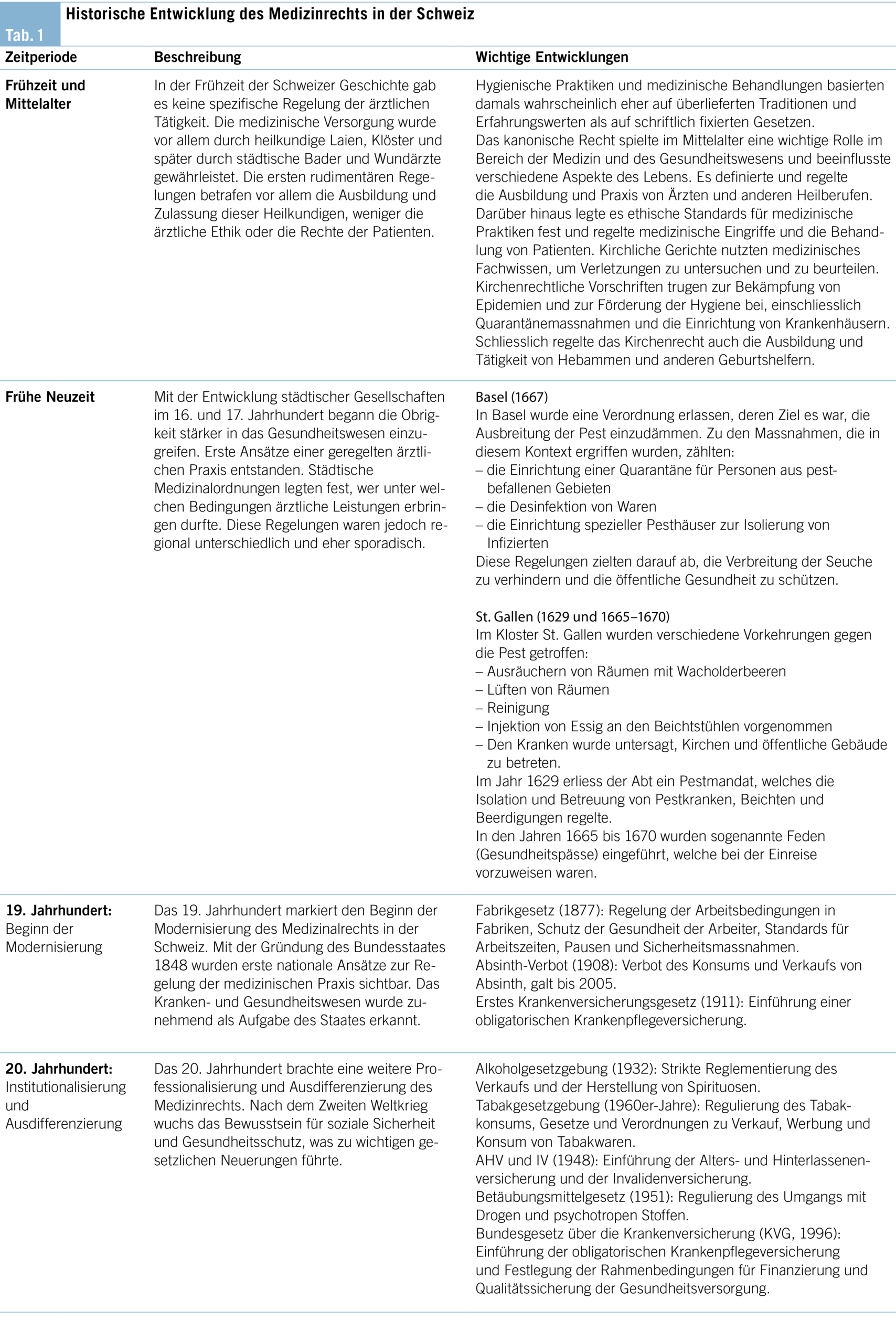

Tab. 1 fasst die historische Entwicklung des Medizinrechts in der Schweiz und die wichtigsten gesetzlichen Entwicklungen zusammen, die zur heutigen rechtlichen Grundlage für das Gesundheitswesen beigetragen haben.

Wichtige Persönlichkeiten in der Entwicklung des Medizinrechts

Die Entwicklung des Medizinrechts in der Schweiz wurde von verschiedenen Persönlichkeiten geprägt, deren Beiträge von grosser Bedeutung waren:

- Ignaz Paul Vital Troxler (1780–1866): Schweizer Arzt und Philosoph, der sich stark für die Verbesserung der medizinischen Ausbildung und des Gesundheitswesens einsetzte.

- Gustav von Hirsch (1814–1886): Als Pionier des schweizerischen Gesundheitswesens war er massgeblich an der Einführung des Fabrikgesetzes beteiligt, das die Arbeitsbedingungen in den Fabriken regelte und den Gesundheitsschutz der Arbeiter verbesserte.

- Gottlieb Burckhardt (1836–1907): Schweizer Psychiater, der als einer der Ersten in der Schweiz gesetzliche Regelungen für den Umgang mit psychisch Kranken forderte und massgeblich zur Entwicklung des Psychiatriegesetzes beitrug.

- Adolf F. Meyer (1866–1950): Bedeutender Psychiater, dessen Arbeiten zur Psychiatrie und zur ärztlichen Ethik Einfluss auf die gesetzliche Regelung der ärztlichen Praxis hatten.

Entwicklung von Seuchenrecht und Seuchenpolizei

Ein besonders wichtiger Bereich des Medizinrechts ist das Seuchenrecht, das Massnahmen zur Bekämpfung und Verhütung von Epidemien und Pandemien regelt. Die Seuchenpolizei, eine besondere Form der Gesundheitspolizei, spielte in der Schweiz eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Epidemien.

Die Choleraepidemien des 19. Jahrhunderts machten deutlich, wie wichtig koordinierte Massnahmen zur Seuchenbekämpfung sind. Um rasch und wirksam auf Epidemien reagieren zu können, wurde die Seuchenpolizei eingeführt. Dazu gehörten Quarantäne, Hygienekontrollen und Impfkampagnen (2).

Das ursprüngliche Epidemiengesetz von 1928 legte den Grundstein für die moderne Seuchenbekämpfung in der Schweiz. Es wurde 2012 grundlegend revidiert, um den aktuellen Herausforderungen besser gerecht zu werden und eine wirksame Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu gewährleisten. Es regelt die Meldepflichten, die Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Epidemien sowie die Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und internationalen Organisationen.

Heutige Entwicklungen und Herausforderungen

In den letzten Jahrzehnten hat sich das Medizinrecht weiterentwickelt, um den neuen Herausforderungen einer sich wandelnden Gesellschaft und der fortschreitenden medizinischen Innovation gerecht zu werden.

Beispiele sind:

- Humanforschungsgesetz (HFG, 2014) regelt die ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die medizinische Forschung am Menschen und stellt sicher, dass die Würde und die Rechte der teilnehmenden Personen geschützt werden.

- Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG, 2001) regelt die medizinisch unterstützte Fortpflanzung und den Umgang mit Embryonen, um ethische Standards und den Schutz der betroffenen Personen zu gewährleisten.

- Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG, 2017) fördert die Einführung und Anwendung des elektronischen Patientendossiers, um die Qualität und Effizienz der Gesundheitsversorgung zu verbessern und den Schutz der Patientendaten zu gewährleisten.

Die historische Entwicklung des Medizinrechts in der Schweiz demonstriert die kontinuierliche Weiterentwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen, um den sich wandelnden Anforderungen der Gesellschaft gerecht zu werden. Die Geschichte des Medizinrechts ist geprägt von den Bemühungen um eine gerechte, sichere und qualitativ hochstehende medizinische Versorgung. Diese manifestieren sich in frühen städtischen Medizinalordnungen, der Modernisierung im 19. Jahrhundert sowie spezialgesetzlichen Regelungen im 20. und 21. Jahrhundert. Bedeutende Persönlichkeiten haben durch ihre Beiträge und ihr Engagement das Medizinrecht massgeblich mitgestaltet. Die Einführung der Seuchenpolizei sowie die Entwicklung des Seuchenrechts veranschaulichen die Fähigkeit des schweizerischen Rechtssystems, auf gesundheitliche Krisen zu reagieren und sich an neue Herausforderungen anzupassen.

Was ist «Recht»?

Recht ist ein System von Regeln und Normen, die das Verhalten von Individuen und Institutionen in einer Gesellschaft bestimmen. Diese Regeln sind durchsetzbar und werden von staatlichen Behörden wie Gerichten und Verwaltungsbehörden überwacht. Das Recht dient dazu, soziale Ordnung und Gerechtigkeit zu gewährleisten, Konflikte zu lösen und die Rechte und Pflichten der Mitglieder einer Gesellschaft festzulegen. Es schafft die Grundlage für ein geordnetes Zusammenleben und ermöglicht den Ausgleich von Freiheit und Sicherheit (3, 4).

Immanuel Kant (1724–1804), einer der bedeutendsten Philosophen der Aufklärung, formulierte das Zitat: «Das Recht ist der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetz der Freiheit vereinigt werden kann.» Dieses Zitat verdeutlicht Kants Verständnis von Recht und Freiheit in einer Gesellschaft (5).

Kant beschreibt das Recht als eine Gesamtheit von Bedingungen oder Regeln, die notwendig sind, um eine geordnete und gerechte Gesellschaft zu gewährleisten. Mit «Willkür» meint Kant die freie Entscheidung oder den freien Willen jedes Einzelnen. Er erkennt an, dass jeder Mensch seine eigenen Wünsche und Ziele hat. Gleichzeitig betont er, dass diese individuellen Willensfreiheiten so koordiniert werden müssen, dass sie nach allgemeinen, für alle geltenden Gesetzen funktionieren. Diese Gesetze der Freiheit müssen so beschaffen sein, dass die Freiheit des einen nicht die Freiheit des anderen einschränkt.

Zusammenfassend beschreibt Kant ein Grundprinzip des Rechts: Es geht darum, Bedingungen zu schaffen, unter denen die Freiheit jedes Einzelnen mit der Freiheit aller in Einklang gebracht werden kann. Ziel ist es, eine Situation zu schaffen, in der die individuellen Freiheiten harmonisch nebeneinander bestehen können, ohne dass die Freiheit des einen die Freiheit des anderen beeinträchtigt. Das bedeutet, dass das Recht die Rahmenbedingungen festlegt, innerhalb derer der Einzelne seine Freiheit ausüben kann, während gleichzeitig die Freiheiten der anderen geschützt werden. Die «allgemeinen Gesetze der Freiheit» sind dabei die rechtlichen und ethischen Regeln, die für alle gleichermassen gelten und dafür sorgen, dass die individuelle Willensfreiheit nicht zu Konflikten oder Ungerechtigkeiten führt.

Anwendung auf das Medizinrecht

Dieses Prinzip lässt sich gut auf das Medizinrecht anwenden. Im Medizinrecht geht es darum, die Freiheiten und Rechte von Patienten und Angehörigen der Heilberufe (Medizinalpersonen) zu schützen und zu koordinieren. Ein Patient hat beispielsweise das Recht auf Selbstbestimmung und kann frei entscheiden, welche medizinischen Behandlungen er annehmen oder ablehnen möchte. Gleichzeitig hat der Arzt die Freiheit, sein medizinisches Fachwissen einzusetzen, um dem Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen. Das Medizinrecht schafft die Voraussetzungen dafür, dass diese Freiheiten harmonisch aufeinander abgestimmt werden können.

Beispielsweise regeln die Patientenrechte im Medizinrecht, dass der Patient umfassend aufgeklärt werden muss, bevor er in eine Behandlung einwilligt. Dies schützt die Willkür (Entscheidungsfreiheit) des Patienten und stellt sicher, dass er seine Entscheidung auf der Grundlage vollständiger Information trifft. Auf der anderen Seite regelt das ärztliche Berufsrecht, dass Ärzte ihre Patienten nach bestem Wissen und Gewissen behandeln müssen.

Diese rechtlichen Rahmenbedingungen stellen sicher, dass die Freiheit und die Rechte aller Beteiligten gewahrt bleiben und gleichzeitig die notwendige Ordnung und Gerechtigkeit im Gesundheitswesen aufrechterhalten wird. So wird das Kant’sche Prinzip im Kontext des Medizinrechts konkretisiert, indem die individuellen Freiheiten der Patienten und der Angehörigen der Heilberufe durch allgemeine Freiheitsgesetze in Einklang gebracht werden.

Unterscheidung von Moral, Sitte und Recht

Die Unterscheidung von Moral, Sitte und Recht ist wichtig, weil sie unterschiedliche Aspekte des sozialen und ethischen Verhaltens regeln und unterschiedliche Funktionen in der Gesellschaft erfüllen.

Sittlichkeit

Moral bezieht sich auf die inneren Einstellungen und Werthaltungen eines Menschen. Sie umfasst die persönlichen Überzeugungen darüber, was richtig und falsch ist, sowie die individuellen Grundsätze und Werte, nach denen jemand sein Leben ausrichtet. Moralvorstellungen sind tief im Inneren eines Menschen verankert und können nicht von aussen erzwungen werden. Es handelt sich um eine freiwillige Selbstbindung an ethische Normen, die vom eigenen Gewissen und der persönlichen Integrität geleitet wird.

Beispiel

Ein Arzt steht vor der Entscheidung, eine lebenserhaltende Behandlung bei einem schwer kranken Patienten, der nicht mehr bei Bewusstsein ist, fortzusetzen oder zu beenden. Obwohl rechtlich möglicherweise die Fortsetzung der Behandlung erlaubt ist, könnte der Arzt aufgrund seiner persönlichen ethischen Überzeugung und seinem Verständnis von Lebensqualität zu dem Schluss kommen, dass es moralisch richtiger wäre, die Behandlung nicht fortzusetzen. Diese Entscheidung wird stark von seinen individuellen moralischen Werten und seinem Gewissen beeinflusst.

Sitte

Sitte beschreibt das äussere Verhalten von Menschen, das nicht erzwungen werden kann, aber von der Gesellschaft allgemein erwartet wird. Es handelt sich um Verhaltensnormen, die durch Traditionen und kulturelle Gepflogenheiten geprägt sind. Sitten regeln das soziale Miteinander und fördern ein harmonisches Zusammenleben. Obwohl sie rechtlich nicht bindend sind und ihre Missachtung keine rechtlichen Konsequenzen nach sich zieht, führt ihre Missachtung häufig zu sozialer Missbilligung oder Ablehnung durch die Gemeinschaft.

Beispiel

In vielen Kulturen und Gesellschaften gibt es bestimmte Erwartungen darüber, wie Ärzte und medizinisches Personal mit Patienten und deren Familien umgehen sollten. Beispielsweise könnte es als Sitte gelten, dass Ärzte stets eine beruhigende und respektvolle Kommunikation mit den Patienten pflegen, selbst wenn dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese Verhaltensweise ist durch kulturelle Normen und Erwartungen geprägt und fördert das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient.

Recht

Das Recht besteht aus Ordnungsregeln, die das äussere Verhalten der Menschen mitbestimmen und vom Staat durchgesetzt werden können. Es umfasst die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die von staatlichen Institutionen erlassen und durchgesetzt werden. Im Gegensatz zu Moral und Sitte zielt das Recht darauf ab, das Verhalten der Menschen verbindlich zu regeln und bei Verstössen Sanktionen zu verhängen. Rechtsnormen sind öffentlich bekannt und gelten für alle Mitglieder einer Gesellschaft. Sie dienen dazu, soziale Ordnung zu schaffen, Konflikte zu lösen und die Rechte und Pflichten des Einzelnen festzulegen.

Beispiel

Das Recht schreibt vor, dass Ärzte die Einwilligung des Patienten einholen müssen, bevor sie eine medizinische Behandlung durchführen. Dies ist eine rechtliche Anforderung, bekannt als «informed consent». Ohne eine solche Einwilligung kann die Durchführung einer medizinischen Behandlung rechtliche Konsequenzen haben, darunter Straf- oder Zivilklagen wegen Körperverletzung oder Misshandlung. Rechtsnormen wie diese sind explizit festgelegt und müssen von allen medizinischen Fachkräften befolgt werden, um rechtliche Sanktionen zu vermeiden.

Vergleich Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Biomedizinrecht

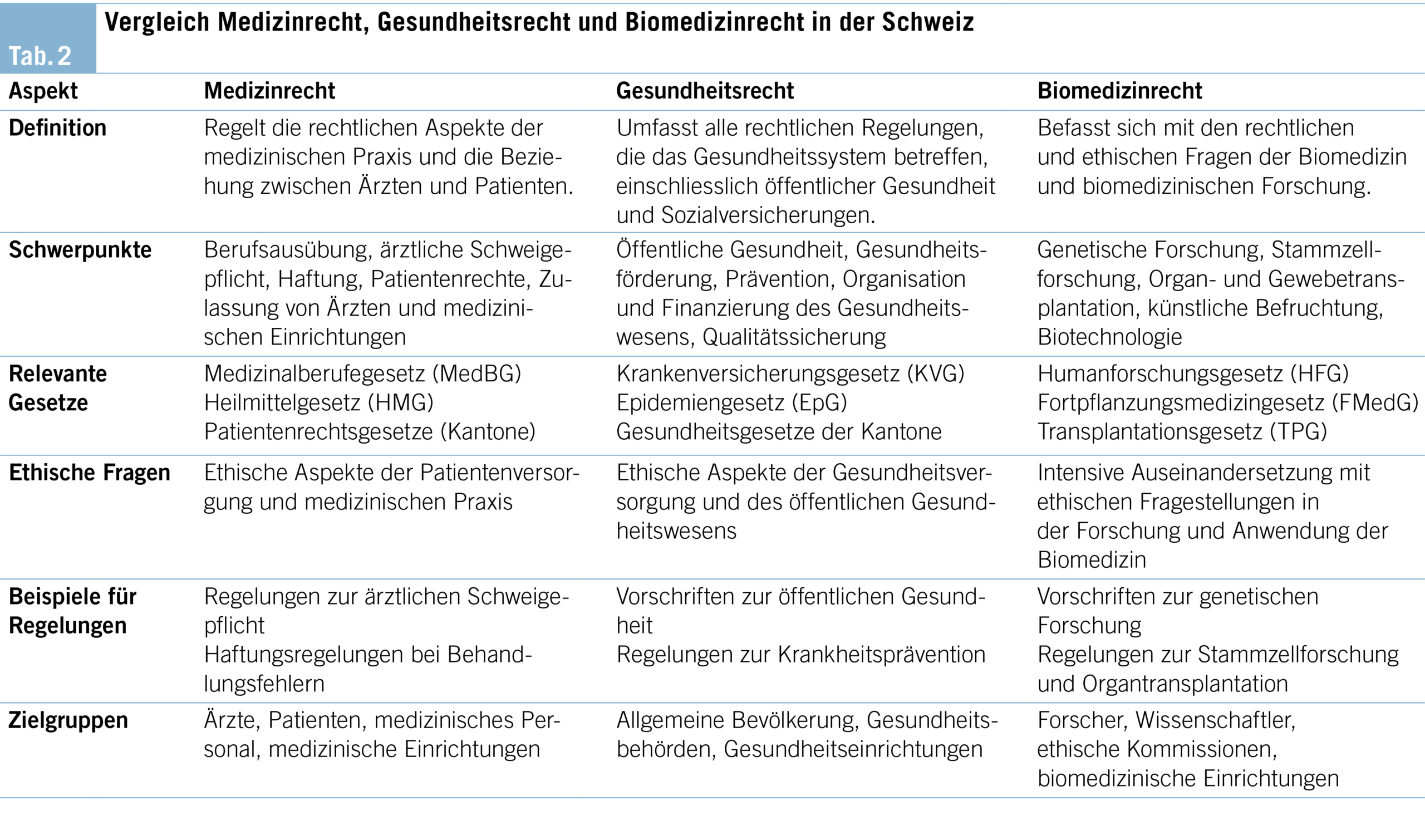

Die Begriffe Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Biomedizinrecht beschreiben verschiedene, aber miteinander verwandte Rechtsgebiete, die unterschiedliche Aspekte des Gesundheitswesens und der medizinischen Praxis regeln. Obwohl sie sich überschneiden, hat jedes dieser Rechtsgebiete spezifische Schwerpunkte und Zielsetzungen (Tab. 2).

Struktur des Rechts

Das Rechtssystem ist ein komplexes Gefüge von Normen und Regeln, die das Zusammenleben in einer Gesellschaft ordnen und gestalten. Es gliedert sich in drei Hauptbereiche: öffentliches Recht, Privatrecht und Strafrecht. Das öffentliche Recht regelt die Beziehungen zwischen Staat und Bürger sowie die Organisation und Tätigkeit des Staates. Es umfasst das Staatsrecht, das Verwaltungsrecht, das Völkerrecht und das Europarecht. Das Privatrecht, auch Zivilrecht genannt, betrifft die Rechtsbeziehungen zwischen Privatpersonen und umfasst das allgemeine Zivilrecht, das Handelsrecht und das Arbeitsrecht. Das Strafrecht definiert strafbare Handlungen und legt die entsprechenden Sanktionen fest; es gliedert sich in materielles Strafrecht und Strafprozessrecht. Daneben gibt es das formelle Recht, das die Verfahren zur Durchsetzung des materiellen Rechts regelt, wie das Zivilprozessrecht, das Strafprozessrecht und das Verwaltungsprozessrecht. Diese Gliederung des Rechts sorgt für eine systematische Strukturierung der rechtlichen Regelungen zur Gestaltung des Zusammenlebens und zur Lösung von Rechtskonflikten.

Wichtige Rechtsnormen des Medizinrechts im Überblick

Das Medizinrecht umfasst verschiedene Rechtsgebiete, die für Ärzte und Grundversorger von Bedeutung sind. Wichtige Rechtsnormen des Medizinrechts sind neben dem öffentlichen Recht, dem Privatrecht, dem Strafrecht, das kantonale Recht, das internationale Recht und das «Soft Law».

Öffentliches Recht

Zum öffentlichen Recht gehören unter anderem das Krankenversicherungsgesetz (KVG) und die dazugehörigen Verordnungen, das Medizinalberufegesetz, das Epidemiengesetz, das Heilmittelgesetz sowie das Transplantationsgesetz. Zudem gehören das Humanforschungsgesetz und das Fortpflanzungsmedizingesetz zu den zentralen Regelungen, welche die Rahmenbedingungen für die medizinische Versorgung und Forschung festlegen.

Privatrecht

Das Privatrecht umfasst den Persönlichkeitsschutz, das Auftragsrecht, das Haftpflichtrecht und das Recht der Handlungsfähigkeit. Eine wichtige Rolle spielen auch das Erwachsenenschutzrecht sowie die Regelungen zur elterlichen Sorge und zum Kindesschutz. Hinzu kommen das Versicherungsvertragsrecht und das internationale Privatrecht, welche die Rechtsbeziehungen zwischen Privatpersonen und Versicherungen regeln.

Strafrecht

Im Strafrecht stehen Körperverletzungs- und Tötungsdelikte einschliesslich der Beihilfe zum Suizid im Vordergrund. Von Bedeutung sind auch das Geheimnisverletzungs- und das Nebenstrafrecht, die den Umgang mit vertraulichen Informationen und die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei deren Verletzung regeln.

Kantonales Recht

Das kantonale Recht umfasst die Gesundheitsgesetze und die kantonalen Verordnungen zum ärztlichen Berufsrecht. Spital- und Patientenreglemente sowie die kantonale Datenschutzgesetzgebung gehören ebenfalls zum kantonalen Recht. Einführungsgesetze zum Kindes- und Erwachsenenschutz sowie Regelungen zur Gesundheitsversorgung, insbesondere zur Spital- und Heimplanung und -finanzierung, sind ebenfalls wichtige Bestandteile des kantonalen Rechts.

Internationales Recht

Im internationalen Recht sind die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), die Biomedizinkonvention, das Erwachsenenschutzübereinkommen und die Behindertenrechtskonvention von Bedeutung. Diese internationalen Abkommen und Verträge setzen Standards für den Schutz der Menschenrechte und die medizinische Versorgung auf internationaler Ebene.

«Soft Law»

Neben den formellen gesetzlichen Regelungen gibt es auch «Soft Law». Dazu gehören die Standesordnung der FMH, die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) und die Qualitätsrichtlinien der Fachgesellschaften. Diese nicht verbindlichen Regeln und Empfehlungen dienen als Orientierungshilfe für eine verantwortungsvolle und qualitativ hochstehende ärztliche Tätigkeit.

Die Rechtsordnung im Überblick

Die Rechtsordnung gliedert sich in verschiedene Rechtsgebiete, die in Privatrecht und öffentliches Recht unterteilt werden.

Privatrecht

Das Privatrecht, auch Zivilrecht genannt, regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Privatpersonen. Es umfasst das Bürgerliche Recht und das Handelsrecht. Innerhalb des Zivilrechts ist das Zivilgesetzbuch (ZGB) und das Obligationenrecht (OR) von zentraler Bedeutung. Das ZGB enthält allgemeine Bestimmungen über Personen, Familien, Erbschaften und Sachen. Das OR, bestehend aus den Artikeln 1 bis 551, regelt die schuldrechtlichen Beziehungen zwischen Privatpersonen. Das Handelsrecht, das aus den Artikeln 552 bis 1186 OR besteht, enthält Sonderbestimmungen für Kaufleute und Handelsgesellschaften.

Öffentliches Recht

Das öffentliche Recht regelt die Beziehungen zwischen dem Staat und den Bürgern sowie die Organisation und die Tätigkeit des Staates. Es gliedert sich in materielles und formelles öffentliches Recht.

Das materielle öffentliche Recht umfasst das Staatsrecht, das Verwaltungsrecht und das Strafrecht. Das Staatsrecht befasst sich mit den Grundlagen und der Organisation des Staates sowie den Rechten und Pflichten der Staatsbürger. Das Verwaltungsrecht regelt die Tätigkeit der staatlichen Verwaltung und die Rechtsbeziehungen zwischen Bürger und Verwaltung. Das Strafrecht bestimmt die Voraussetzungen und Folgen strafbaren Verhaltens.

Das formelle Recht umfasst das Verfahrensrecht und das Vollstreckungsrecht. Das Verfahrensrecht regelt die Durchführung von Gerichts- und Verwaltungsverfahren. Das Vollstreckungsrecht bezieht sich auf die Durchsetzung und Vollstreckung der im materiellen Recht festgelegten Vorschriften und Entscheidungen.

Unterscheidung von Privatrecht und öffentlichem Recht

Privatrecht und öffentliches Recht sind zwei grundlegende Bereiche der Rechtsordnung, die sich in ihren Grundsätzen und Anwendungsbereichen unterscheiden.

Privatrecht

Das Privatrecht, auch Zivilrecht genannt, regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Privatpersonen. Ein zentraler Grundsatz des Privatrechts ist die Privatautonomie. Dieser Grundsatz besagt, dass Privatpersonen die Freiheit haben, ihre Rechtsbeziehungen nach ihren eigenen Vorstellungen und durch gegenseitige Vereinbarungen zu gestalten. Ein weiterer wichtiger Grundsatz des Privatrechts ist die Selbstverantwortung. Dies bedeutet, dass der Einzelne für sein Handeln und die daraus resultierenden Folgen selbst verantwortlich ist.

Die Privatautonomie ermöglicht es den Beteiligten, Verträge frei abzuschliessen und ihre privaten Angelegenheiten ohne staatliche Einmischung zu regeln, solange sie sich im Rahmen der geltenden Gesetze bewegen. Die Eigenverantwortung betont die Pflicht des Einzelnen, seine Rechte und Pflichten selbst wahrzunehmen und durchzusetzen.

Öffentliches Recht

Das öffentliche Recht regelt die Beziehungen zwischen Staat und Bürgern sowie die Organisation und Tätigkeit des Staates. Im Gegensatz zum Privatrecht ist das öffentliche Recht auf das Gemeinwohl ausgerichtet. Das bedeutet, dass staatliche Massnahmen und Regelungen darauf abzielen, das Wohl der Allgemeinheit zu fördern und zu schützen.

Ein weiteres Grundprinzip des öffentlichen Rechts ist die Rechtsgleichheit. Dieses Prinzip verlangt, dass der Staat gleiche Chancen für alle Bürger gewährleistet und Diskriminierungen verhindert. Dies geschieht durch Gesetze und Massnahmen, die darauf abzielen, soziale Ungleichheiten auszugleichen und den Zugang zu öffentlichen Gütern und Dienstleistungen zu gewährleisten.

Die wichtigsten Rechtsquellen des schweizerischen Medizinrechts

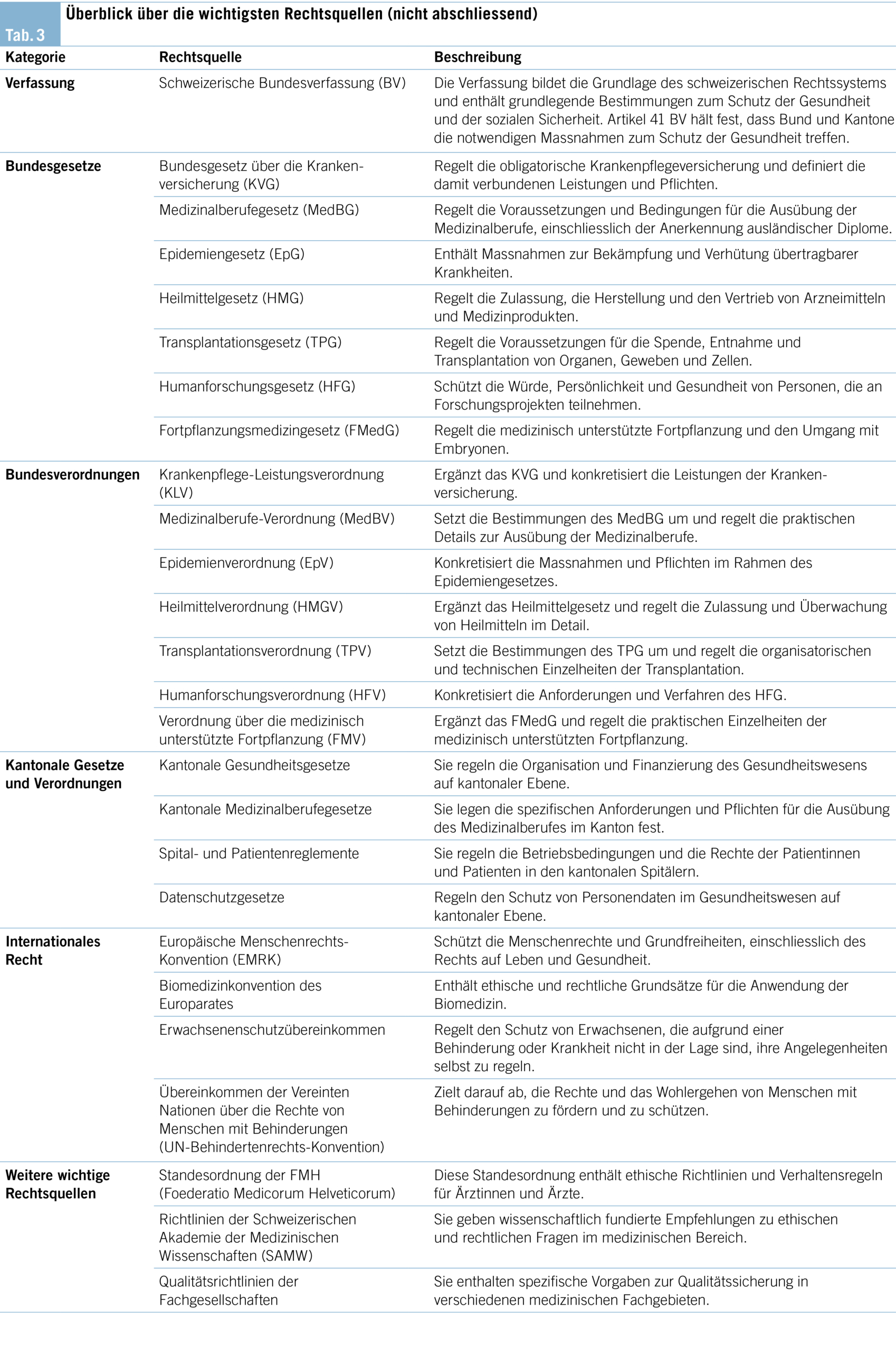

Das Medizinrecht in der Schweiz stützt sich auf verschiedene Rechtsquellen des geschriebenen Rechts, die hierarchisch gegliedert sind. Diese Hierarchie beginnt mit der Verfassung, gefolgt von den Gesetzen und schliesslich den Verordnungen. Daneben spielen internationale Abkommen und weitere Regelwerke eine wichtige Rolle (Tab. 3).

Diese Rechtsquellen bilden die Grundlage des schweizerischen Medizinrechts und stellen sicher, dass die medizinische Versorgung nach rechtlichen und ethischen Standards erfolgt. Für Ärztinnen und Ärzte sowie Grundversorgerinnen und Grundversorger ist es unerlässlich, diese Regelungen zu kennen und einzuhalten, um eine rechtskonforme und qualitativ hochstehende Versorgung zu gewährleisten.

Die Rolle der Rechtsprechung im Medizinrecht

Die Rolle der Rechtsprechung im Medizinrecht gewinnt im schweizerischen Recht zunehmend an Bedeutung. Die zunehmende rechtliche Regulierung und der wachsende Einfluss der Rechtsprechung beeinflussen den medizinischen Alltag erheblich.

Bei der Auslegung und Anwendung der oben diskutierten Gesetze spielt die Rechtsprechung des Bundesgerichts und der kantonalen Gerichte eine zentrale Rolle.

Die Gerichtsentscheide klären oft strittige Fragen, die sich aus der medizinischen Praxis ergeben, wie zum Beispiel die Einwilligung zu medizinischen Eingriffen, die Aufklärungspflicht der Ärztinnen und Ärzte, die Schweigepflicht und der Datenschutz sowie Haftungsfragen bei Behandlungsfehlern. Diese Urteile schaffen Präzedenzfälle (Leitentscheide), die die Rechtspraxis weiter prägen und beeinflussen.

Das Schweizerische Bundesgericht hat einige wichtige Leitentscheide im Bereich des Medizinrechts gefällt. Nachfolgend ein paar Beispiele von Leitentscheiden zum KVG:

- Das Urteil BGE 148 V 242 vom 1. April 2022 befasst sich mit der Frage der Übernahme der Restkosten für den Aufenthalt in einem Pflegeheim durch den Wohnkanton gemäss Art. 25a Abs. 5 KVG. Im vorliegenden Fall trat eine in Genf wohnhafte Person in ein Pflegeheim im Kanton Zürich ein und verlangte die Übernahme der Restkosten durch den Kanton Genf. Der Kanton Genf lehnte das Gesuch mit der Begründung ab, dass eine Kostenübernahme nur für Pflegeheime in geografischer Nähe vorgesehen sei. Die Genfer Gerichte verpflichteten den Kanton Genf jedoch, die Restkosten ab dem 10. Juli 2019 zu übernehmen.

Das Bundesgericht hat diesen Entscheid bestätigt und die Beschwerde des Kantons Genf abgewiesen. Es hat entschieden, dass der Wohnkanton der versicherten Person die Restkosten für den Aufenthalt in einem Pflegeheim auch dann übernehmen muss, wenn die versicherte Person ein Pflegeheim ausserhalb ihres Wohnkantons wählt, sofern im Wohnkanton keine geeigneten Plätze zur Verfügung stehen. Steht zum Zeitpunkt des Eintritts im Wohnkanton kein Platz in einem nahen gelegenen Pflegeheim zur Verfügung, erfolgt die Restfinanzierung nach den Regeln des Standortkantons des Pflegeheims. Sind jedoch im Wohnkanton Plätze verfügbar, gelten die Regelungen des Wohnkantons.

Das Bundesgericht hat betont, dass die Zuständigkeit des Wohnkantons zur Übernahme der Restfinanzierung unabhängig davon besteht, ob der Aufenthalt in einem Pflegeheim ausserhalb des Wohnkantons erfolgt. Damit wurde die gesetzgeberische Absicht unterstrichen, die finanzielle Verantwortung beim Wohnsitzkanton zu konzentrieren und gleichzeitig die Rechte der versicherten Person zu schützen. - Das Urteil BGE 147 V 328 vom 7. Juni 2021 befasst sich mit der Frage der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit eines patentgeschützten Arzneimittels im Rahmen des therapeutischen Quervergleichs (TQV). Die A. GmbH, Zulassungsinhaberin des Arzneimittels B., focht den Entscheid des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) an, das B. als Nachfolgepräparat ohne therapeutischen Fortschritt gegenüber dem Originalpräparat D. eingestuft und deshalb den TQV mit nicht patentgeschützten Vergleichspräparaten durchgeführt hatte.

Das Bundesgericht hat die Entscheide des BAG und des Bundesverwaltungsgerichts bestätigt. Es hielt fest, dass Art. 65b Abs. 6 KVV, der die Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von Originalpräparaten regelt, auch für die dreijährliche Überprüfung der Aufnahmebedingungen nach Art. 65d KVV gilt. Dies bedeutet, dass die Forschungs- und Entwicklungskosten für Nachfolgepräparate nur dann berücksichtigt werden, wenn diese einen therapeutischen Fortschritt gegenüber dem Originalpräparat aufweisen.

Das Gericht definierte den Begriff «Nachfolgepräparat» als ein Arzneimittel, das zeitlich nach dem Originalpräparat in die Spezialitätenliste (SL) aufgenommen wurde und den gleichen Wirkstoff enthält. B. sei als Nachfolgepräparat zu qualifizieren, da es nach dem Originalpräparat D. in die SL aufgenommen worden sei und den gleichen Wirkstoff enthalte.

Das Gericht prüfte auch, ob B. gegenüber D. einen therapeutischen Fortschritt aufweist. Es kam zu dem Ergebnis, dass die von der A. GmbH vorgelegten Studien nicht ausreichen, um einen therapeutischen Fortschritt zu belegen. Die Studien seien nicht aussagekräftig genug, da sie nur eine geringe Patientenzahl umfassten und nicht in Fachzeitschriften publiziert wurden.

Insgesamt bestätigte das Bundesgericht die Entscheide des BAG und des Bundesverwaltungsgerichts, wonach B. als Nachfolgepräparat ohne therapeutischen Fortschritt zu qualifizieren ist und somit der TQV mit nicht patentgeschützten Vergleichspräparaten durchgeführt werden kann. - Das Bundesgerichtsurteil 145 V 170 vom 7. Juni 2021 befasst sich mit der Frage, ob die obligatorische Krankenpflegeversicherung (KVG) die Kosten einer Phalloplastik (Geschlechtsumwandlung von Frau zu Mann) im Ausland übernehmen muss. Der Fall betrifft einen Krankenversicherer, der sich geweigert hatte, die Kosten für eine in Deutschland durchgeführte Phalloplastik zu übernehmen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz entschied zugunsten des Versicherten und verpflichtete den Krankenversicherer zur Kostenübernahme.

Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung zur Behandlung im Ausland betont, dass Ausnahmen vom Territorialitätsprinzip auch bei seltenen Therapien wie der Phalloplastik nur sehr zurückhaltend zuzulassen sind. Das Therapieangebot in der Schweiz müsse auch bei seltenen Eingriffen ein Niveau aufweisen, das eine ausreichende ärztliche Erfahrung und Routine gewährleiste, um Komplikationen zu minimieren. Die Lebenszufriedenheit von Personen mit Geschlechtsdysphorie hänge wesentlich vom Ergebnis solcher Operationen ab, weshalb ein standardisiertes Vorgehen durch ein interdisziplinäres Team von Fachärzten notwendig sei.

Im vorliegenden Fall stellte das Bundesgericht fest, dass in der Schweiz nur wenige Phalloplastiken durchgeführt werden, was Fragen nach der Routine und Erfahrung der durchführenden Teams aufwirft. Das Gericht betonte jedoch, dass diese geringe Anzahl allein nicht ausreicht, um automatisch eine Behandlung im Ausland zu rechtfertigen. Es wurde bekräftigt, dass eine konkrete Risikoeinschätzung des Eingriffs in der Schweiz erforderlich ist, die auf objektiven Kriterien und nicht nur auf Mindestfallzahlen beruht.

Das Bundesgericht hat schliesslich die Beschwerde des Krankenversicherers teilweise gutgeheissen, indem es festgehalten hat, dass der Krankenversicherer weitere Abklärungen zur Qualität und zu den Risiken der Phalloplastik in der Schweiz vornehmen muss. Ein definitiver Entscheid über die Kostenübernahme ist somit noch offen und es obliegt dem Krankenversicherer, unter Einbezug des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), einen neuen Entscheid zu fällen.

Durch die ständige Weiterentwicklung der Rechtsprechung entsteht eine dynamische Rechtslage, die von Medizinstudierenden, Ärztinnen und Ärzten sowie Juristinnen und Juristen im Gesundheitswesen aufmerksam verfolgt und verstanden werden muss. Eine fundierte Kenntnis der aktuellen Rechtsprechung und der rechtlichen Rahmenbedingungen ist daher unerlässlich, um in der ärztlichen Praxis rechtssicher handeln zu können.

Die Rechtsprechung trägt damit wesentlich zur Rechtssicherheit und Qualitätssicherung im Gesundheitswesen bei, indem sie klare Leitlinien und Massstäbe für das ärztliche Handeln setzt.

Leitentscheide spielen im Schweizer Medizinrecht eine zentrale Rolle, indem sie zur Klärung und Auslegung der Gesetzgebung beitragen, Standards für die medizinische Praxis setzen und die Rechte der Patientinnen und Patienten

schützen. Sie definieren rechtliche Sorgfaltspflichten, regeln Haftungsfragen und befassen sich mit ethischen Dilemmata, beispielsweise bei Entscheidungen zur Sterbehilfe. Diese Leitentscheide fördern die Rechtssicherheit und die präzise Anwendung des Medizinrechts, beeinflussen die medizinische Ausbildung und geben Impulse für Gesetzesanpassungen. Sie tragen damit wesentlich dazu bei, dass sich Ärztinnen und Ärzte, Juristinnen und Juristen sowie Gerichte in den rechtlichen Aspekten der medizinischen Versorgung richtig orientieren können.

Witellikerstrasse 40

8032 Zürich

thomas.szucs@hin.ch

Der Autor hat keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit

diesem Artikel deklariert.

1. Geschichte der Sozialen Sicherheit-Home [Internet]. [zitiert 24. Juni 2024]. Verfügbar unter: https://www.geschichtedersozialensicherheit.ch/home

2. Ruckstuhl B, Ryter E. Von der Seuchenpolizei zu Public Health: öffentliche Gesundheit in der Schweiz seit 1750. Zürich: Chronos; 2017. 343 S.

3. Kieser U, Lendfers M. Gesundheitsrecht. Zürich: Dike; 2013. 132 S. (in a nutshell).

4. Gächter T, Rütsche B. Gesundheitsrecht: ein Grundriss für Studium und Praxis. 5. vollständig überarbeitete Auflage. Basel: Helbing & Lichtenhahn; 2023. 349 S.

5. Kant I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 2., durchgesehene Auflage mit aktualisierter Einleitung und Bibliographie. Hamburg: F. Meiner; 2016. (Philosophische Bibliothek).

6. 148 V 242 [Internet]. [zitiert 26. Juni 2024]. Verfügbar unter: https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=atf://148-V-242:de&print=yes

7. 147 V 328 [Internet]. [zitiert 26. Juni 2024]. Verfügbar unter: https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=atf://147-V-328:it&print=yes

8. 145 V 170 – Schweizerisches Bundesgericht [Internet]. [zitiert 26. Juni 2024]. Verfügbar unter: https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-V-170%3Afr&lang=de&zoom=&type=show_document

Therapeutische Umschau

- Vol. 81

- Ausgabe 6

- Oktober 2024