- Medizin und Recht: eine Einführung – Teil 2

Das schweizerische Medizinalrecht beruht auf einer klaren Unterscheidung zwischen materiellem und formellem Recht. Das materielle Recht bestimmt die materiellen Rechte und Pflichten von Personen und Institutionen, während das formelle Recht die Verfahren zur Durchsetzung dieser Rechte regelt. Darüber hinaus unterscheidet das schweizerische Recht zwischen dem objektiven Recht, das die Gesamtheit der Rechtsnormen darstellt, und dem subjektiven Recht, das individuelle Rechte und Befugnisse definiert. Private Regelwerke wie die Standesordnung der FMH oder die Richtlinien der SAMW ergänzen das staatliche Medizinrecht und setzen ethische Standards. Im Sozialversicherungsrecht spielt die Definition der Krankheit (Art. 3 Abs. 1 ATSG) eine zentrale Rolle, die durch die Rechtsprechung konkretisiert wird. Das Zusammenspiel von gesetzlichen Vorgaben, privatrechtlichen Regelungen und klaren Verfahrensnormen gewährleistet eine qualitativ hochstehende und rechtlich einwandfreie medizinische Praxis in der Schweiz.

Schlüsselwörter: Medizinrecht, Patientenrechte, Infektionsbekämpfung, Epidemiengesetz, Reproduktionsmedizin

Objektives und subjektives Recht

Im Schweizer Recht unterscheidet man ebenfalls zwischen objektivem und subjektivem Recht:

Objektives Recht (Recht im objektiven Sinn)

Das objektive Recht bezeichnet die Gesamtheit der geltenden Rechtsnormen, also die Rechtsordnung als solche. Es umfasst Gesetze, Verordnungen und andere verbindliche Regelungen auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene. Beispiele sind das Schweizerische Zivilgesetzbuch, die Bundesverfassung, kantonale Gesetze etc. Das objektive Recht legt allgemein verbindliche Verhaltensregeln für die Gesellschaft fest.

Subjektives Recht (Recht im subjektiven Sinn)

Das subjektive Recht bezeichnet die individuellen Rechte und Befugnisse, die einer natürlichen oder juristischen Person aufgrund der objektiven Rechtsordnung zustehen. Es sind die konkreten Ansprüche, die jemand gegenüber anderen Personen oder dem Staat geltend machen kann. Beispiele sind das Eigentumsrecht, Forderungsrechte aus Verträgen, Persönlichkeitsrechte etc. Das subjektive Recht verleiht dem Rechtsträger eine rechtlich geschützte Position. Ein Rechtsträger ist eine Einheit oder Person, die Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Dazu gehören sowohl natürliche Personen (also Einzelpersonen) als auch juristische Personen wie Unternehmen, Vereine oder Stiftungen. Juristische Personen sind rechtlich so ausgestaltet, dass sie wie natürliche Personen am Rechtsverkehr teilnehmen können, also z.B. Verträge abschliessen, Vermögen besitzen oder vor Gericht klagen können.

Die objektiven Rechtsnormen bilden somit die Grundlage, aus der sich die subjektiven Rechte der Individuen ableiten. Das objektive und subjektive Recht steht in einer engen Wechselbeziehung und ergänzen sich gegenseitig im Schweizer Rechtssystem.

Materielles und formelles Recht

Das materielle Recht umfasst alle Rechtsnormen, die die Rechtsbeziehungen zwischen den Rechtssubjekten inhaltlich regeln. Es bestimmt, welche Rechte und Pflichten einzelne Personen oder Institutionen haben. Dazu gehören Vorschriften des Zivilrechts wie Verträge, Eigentum und Schadenersatz, des Strafrechts, das Straftatbestände und Strafen definiert, und des Verwaltungsrechts, das Vorschriften über Genehmigungen und Verwaltungshandeln enthält. Mit anderen Worten, das materielle Recht legt fest, was rechtmässig oder unrechtmässig ist und welche Konsequenzen sich daraus ergeben.

Im Gegensatz dazu bezieht sich das formelle Recht auf die Rechtsnormen, die das Verfahren zur Durchsetzung des materiellen Rechts regeln. Es umfasst die Regeln und Verfahren, nach denen Rechte und Pflichten geltend gemacht und durchgesetzt werden können. Beispiele dafür sind die Zivilprozessordnung (ZPO), die das Verfahren in zivilrechtlichen Streitigkeiten regelt, die Strafprozessordnung (StPO), die das Verfahren in strafrechtlichen Ermittlungen und Verfahren festlegt, und das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), das das Verfahren in Verwaltungsangelegenheiten regelt. Das formelle Recht stellt somit sicher, dass die Rechte und Pflichten des materiellen Rechts in geregelter und rechtsstaatlicher Weise durchgesetzt werden.

Private Regelwerke im Schweizer Medizinrecht

Neben den staatlichen Gesetzen und Verordnungen spielen im schweizerischen Medizinrecht auch private Regelwerke eine wichtige Rolle. Diese Regelwerke werden häufig von Berufsverbänden, Standesorganisationen und anderen privaten Institutionen erarbeitet und bieten Richtlinien für die ethische und professionelle Praxis im medizinischen Bereich. Nachfolgend sind einige der wichtigsten privaten Regelwerke aufgeführt:

Standesordnung der FMH (Foederatio Medicorum Helveticorum)

Die FMH ist die Dachorganisation der Schweizer Ärztinnen und Ärzte. Ihre Standesordnung enthält ethische Richtlinien und Verhaltensregeln, die Ärztinnen und Ärzte in ihrer täglichen Praxis unterstützen. Die Standesregeln umfassen eine Vielzahl von Themen, unter anderem das Arzt-Patienten-Verhältnis, die Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsberufen und die berufliche Fortbildung. (1)

Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)

Die SAMW erarbeitet wissenschaftlich fundierte Empfehlungen zu ethischen, rechtlichen und klinischen Fragen im medizinischen Bereich. Ihre Richtlinien sind eine wichtige Orientierungshilfe für Ärztinnen und Ärzte sowie für Institutionen des Gesundheitswesens. Themen, mit denen sich die SAMW befasst, sind beispielsweise die Betreuung am Lebensende, der Umgang mit neuen Technologien oder die medizinische Forschung. (2)

Qualitätsrichtlinien der Fachgesellschaften

Verschiedene medizinische Fachgesellschaften in der Schweiz entwickeln eigene, fachspezifische Qualitätsrichtlinien und Leitlinien. Ziel dieser Richtlinien ist es, die Qualität der medizinischen Versorgung zu verbessern und eine evidenzbasierte Praxis zu fördern. Beispiele sind die Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie (SGK) oder die Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation (SGAR).

Ethische Richtlinien der Berufsverbände

Neben der allgemeinen Standesordnung der FMH und den Richtlinien der SAMW haben viele Fachgesellschaften eigene ethische Richtlinien entwickelt. Diese Richtlinien geben spezifische ethische Orientierungen für bestimmte Fachgebiete und Berufsgruppen innerhalb der Medizin.

Akkreditierung und Zertifizierung

Private Organisationen, die Akkreditierungs- und Zertifizierungsdienste anbieten, setzen ebenfalls Standards für die Qualität und Sicherheit in medizinischen Einrichtungen. Diese Standards betreffen unter anderem die Patientenversorgung, das Risikomanagement und die organisatorischen Abläufe in Spitälern und Kliniken. Beispiele sind die Stiftung für Patientensicherheit Schweiz und andere internationale Akkreditierungsorganisationen wie JCI (Joint Commission International) oder Deutsche Krebsgesellschaft.

Klinische Richtlinien und Empfehlungen

Viele medizinische Fachgesellschaften und Forschungsorganisationen entwickeln klinische Leitlinien und Empfehlungen, die auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Diese Leitlinien geben praktische Handlungsempfehlungen für die Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten und tragen zur Standardisierung der medizinischen Praxis bei.

Diese privaten Regelwerke ergänzen die staatlichen Gesetze und Verordnungen und tragen dazu bei, die medizinische Praxis in der Schweiz zu harmonisieren und zu verbessern. Für die Ärzteschaft ist es wichtig, diese Regelwerke zu kennen und in die tägliche Praxis zu integrieren, um eine hohe Qualität der Patientenversorgung und die Einhaltung ethischer Standards zu gewährleisten.

Krankheitsbegriff im Recht: Einleitung zu Art. 3 Abs. 1 ATSG – Definition der Krankheit

Im Sozialversicherungsrecht ist eine genaue Definition des Begriffs Krankheit unerlässlich, damit die Anspruchsberechtigten die ihnen zustehenden Leistungen erhalten. Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) (3) enthält eine solche Definition und bildet die Grundlage für zahlreiche Entscheide im Gesundheits- und Sozialversicherungsbereich.

Nach Art. 3 Abs. 1 ATSG ist Krankheit jede Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit, die nicht Folge eines Unfalles ist und die eine medizinische Untersuchung oder Behandlung erfordert oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat. Diese Definition stellt sicher, dass Krankheit nicht auf körperliche Leiden beschränkt ist, sondern auch Beeinträchtigungen der geistigen und seelischen Gesundheit umfasst.

Der Begriff «Beeinträchtigung der Gesundheit“ umfasst dabei eine Vielzahl von Zuständen, die die normale körperliche oder psychische Funktion beeinträchtigen. Wichtig ist auch die Abgrenzung zu Unfallfolgen, die durch andere Bestimmungen abgedeckt sind. Die Definition betont auch, dass eine Krankheit vorliegt, wenn sie entweder eine medizinische Intervention erfordert oder die Arbeitsfähigkeit der betroffenen Person beeinträchtigt.

Diese Legaldefinition ist für die Feststellung von Leistungsansprüchen in der Sozialversicherung von entscheidender Bedeutung. Sie bietet eine klare Grundlage für die rechtliche Beurteilung von Gesundheitszuständen und trägt dazu bei, dass Versicherte bei Arbeitsunfähigkeit die notwendigen medizinischen Leistungen und Hilfen erhalten. Dies betrifft insbesondere Leistungen wie Krankengeld, Erwerbsminderungsrenten und die Kostenübernahme für Heilbehandlungen.

In der Praxis wird diese Definition von Krankheit in vielen Situationen angewandt, um festzustellen, ob eine Person Anspruch auf Leistungen der sozialen Sicherheit hat. Ärzte, Versicherungsvertreter und Juristen entscheiden anhand dieser Definition, ob eine Erkrankung die Kriterien erfüllt, um als Krankheit im Sinne des Versicherungsrechts anerkannt zu werden. Gerichtsurteile und Verwaltungsentscheidungen stützen sich auf diese Definition, um Einheitlichkeit und Gerechtigkeit bei der Gewährung von Leistungen zu gewährleisten.

Diese Definition schafft eine klare rechtliche Grundlage, wann eine Person Anspruch auf Leistungen der Sozialversicherungen hat, und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um als krank im Sinne des Gesetzes zu gelten.

Rechtsprechung

Die Rechtsprechung hat den Krankheitsbegriff in verschiedenen Fällen weiter konkretisiert und ausgelegt. So wurde beispielsweise im Fall «Viagra» (BGE 129 V 32 E 4.2.1) der Krankheitsbegriff im Zusammenhang mit der Verschreibung von Viagra geprüft. Ein weiterer wichtiger Fall ist der «Champix-Fall“ (BGE 137 V 295 E. 4.2.2), in dem es um die Kostenübernahme für ein Medikament zur Raucherentwöhnung ging. Diese Urteile veranschaulichen, wie die Gerichte den Krankheitsbegriff anwenden und auslegen, um über Leistungsansprüche zu entscheiden.

WHO

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Gesundheit umfassender als das blosse Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Gesundheit wird als Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens beschrieben. (4) Diese Definition betont, dass Gesundheit mehrdimensional ist und sowohl physische als auch psychische und soziale Aspekte umfasst. Im rechtlichen Kontext kann diese Definition als Orientierung dienen, insbesondere wenn es darum geht, präventive Massnahmen und ganzheitliche Ansätze im Gesundheitswesen zu fördern.

Relevante privatrechtliche Normen in der Medizin

Zu den wichtigsten Bereichen gehören die Rechts- und Handlungsfähigkeit, der Persönlichkeitsschutz, der Kindes- und Erwachsenenschutz, das Haftpflichtrecht und das Auftragsrecht.

Rechts- und Handlungsfähigkeit (ZGB 11 ff.)

Die Rechts- und Handlungsfähigkeit ist im Zivilgesetzbuch (ZGB) in den Artikeln 11 ff. geregelt. Sie beschreibt die Fähigkeit einer Person, Rechte und Pflichten zu haben (Rechtsfähigkeit) und durch eigenes Handeln Rechtswirkungen herbeizuführen (Handlungsfähigkeit). Diese Grundsätze legen fest, ab wann und unter welchen Voraussetzungen eine Person rechtswirksam handeln kann, z.B. ab der Mündigkeit oder der Handlungsfähigkeit.

Persönlichkeitsschutz (ZGB 27ff)

Der in Art. 27 ff. ZGB geregelte Persönlichkeitsschutz dient dem Schutz der persönlichen Integrität und der Ehre des Einzelnen. Diese Bestimmungen verhindern, dass eine Person in ihrer persönlichen Freiheit und Würde übermässig beeinträchtigt wird. Der Persönlichkeitsschutz umfasst Aspekte wie den Schutz vor übler Nachrede, vor Eingriffen in die Privatsphäre und vor missbräuchlicher Ausnutzung persönlicher Schwächen.

Kindes- und Erwachsenenschutz (ZGB 307ff und ZGB 362ff)

Der Kindes- und Erwachsenenschutz ist in den Artikeln 307 ff. und 362 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches geregelt. Diese Bestimmungen betreffen Massnahmen zum Schutz von Kindern und Erwachsenen, die wegen ihres Alters, einer Krankheit oder aus anderen Gründen nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen. Dazu gehören Vormundschaften, Beistandschaften und andere Schutzmassnahmen, die sicherstellen, dass die betroffenen Personen angemessen unterstützt und geschützt werden.

Haftpflichtrecht (OR 41ff)

Das Haftpflichtrecht, das in den Artikeln 41 ff. des Obligationenrechts (OR) geregelt ist, betrifft die zivilrechtliche Haftung für Schäden, die eine Person einer anderen zufügt. Es legt fest, unter welchen Voraussetzungen jemand für einen Schaden haftbar gemacht werden kann und welcher Schadenersatz zu leisten ist. Das Haftpflichtrecht spielt eine zentrale Rolle bei der Regelung von Schadenersatzansprüchen und bei der Durchsetzung von Ansprüchen aus unerlaubter Handlung.

Auftragsrecht (OR 394ff)

Das Auftragsrecht regelt in den Artikeln 394 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) die Rechtsbeziehungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Es umfasst die Pflichten, Rechte und Verantwortlichkeiten, die im Rahmen eines Auftragsverhältnisses entstehen. Darunter fallen beispielsweise Dienstverträge, Beratungsverträge und andere Arten von Aufträgen, bei denen eine Person für eine andere eine Leistung erbringt.

Relevante Normen des Medizinstrafrechts

Im Bereich der Medizin gibt es zahlreiche strafrechtliche Normen, die das Handeln der Angehörigen der Heilberufe regeln und sicherstellen sollen, dass die Rechte und die Sicherheit der Patienten gewahrt werden. Nachfolgend sind einige der wichtigsten strafrechtlichen Bestimmungen aufgeführt, die in der Medizin relevant sind:

Delikte gegen Leib und Leben (StGB 111ff)

Die Artikel 111 ff. des schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB) befassen sich mit Straftaten gegen Leib und Leben. Diese Normen umfassen Delikte wie vorsätzliche Tötung, Mord und Körperverletzung mit Todesfolge. Für Medizinalpersonen ist es besonders wichtig, diese Bestimmungen zu kennen, um sicherzustellen, dass alle medizinischen Eingriffe und Behandlungen rechtmässig und ethisch vertretbar durchgeführt werden.

Körperverletzungsdelikte (StGB 122ff)

Die Artikel 122 ff. des Strafgesetzbuches betreffen die Körperverletzungsdelikte. Diese umfassen die schwere Körperverletzung, die einfache Körperverletzung und die fahrlässige Körperverletzung. Für Ärzte und andere Medizinalpersonen ist es unerlässlich, die rechtlichen Grenzen und Anforderungen zu kennen, um sicherzustellen, dass medizinische Behandlungen gesetzeskonform durchgeführt werden und Patienten nicht unbeabsichtigt geschädigt werden.

Schwangerschaftsabbruch (StGB 118ff)

Die Artikel 118 ff. des Strafgesetzbuches regeln die Voraussetzungen und die Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs. Diese Bestimmungen legen fest, unter welchen Voraussetzungen ein Schwangerschaftsabbruch legal durchgeführt werden kann und wann er strafbar ist. Für Gynäkologen und andere in der Reproduktionsmedizin tätige Fachpersonen ist es wichtig, diese Bestimmungen genau zu kennen und einzuhalten.

Berufsgeheimnis (StGB 321ff)

Die Artikel 321 ff. des Strafgesetzbuches betreffen das Berufsgeheimnis. Diese Bestimmungen verpflichten die Medizinalpersonen, die ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertrauten Informationen vertraulich zu behandeln. Verletzungen des Berufsgeheimnisses können strafrechtliche Folgen haben. Es ist daher für alle im medizinischen Bereich Tätigen von grosser Bedeutung, die Regeln des Berufsgeheimnisses strikt einzuhalten, um das Vertrauen der Patienten zu wahren und rechtliche Probleme zu vermeiden.

Medizinisch relevante leges speciales (nicht abschliessend)

Im Bereich der Medizin gibt es eine Vielzahl von Spezialgesetzen, so genannte leges speciales, die besonderen Regelungen für verschiedene Aspekte der medizinischen Praxis und Forschung enthalten. Diese Gesetze sollen spezifische Themen und Herausforderungen im Gesundheitswesen aufgreifen und sicherstellen, dass medizinische Versorgung und Forschung ethisch und rechtlich einwandfrei durchgeführt werden. Nachfolgend einige der wichtigsten leges speciales mit Bezug zur Medizin:

Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (Epidemiengesetz, EpG)

Das Epidemiengesetz (EpG) regelt die Massnahmen zur Bekämpfung und Verhütung übertragbarer Krankheiten. Es legt die Pflichten der Behörden und des medizinischen Personals fest, um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern und den Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu gewährleisten.

Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG)

Das Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG) enthält Bestimmungen über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung, einschliesslich der In-vitro-Fertilisation (IVF) und anderer Methoden. Es regelt die Voraussetzungen, unter denen solche Verfahren durchgeführt werden dürfen, und bezweckt die Sicherstellung ethischer Standards und des Schutzes der betroffenen Personen.

Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG)

Das Heilmittelgesetz (HMG) regelt die Zulassung, die Herstellung, den Vertrieb und die Überwachung von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Es stellt sicher, dass nur sichere und wirksame Produkte auf den Markt gelangen und die öffentliche Gesundheit geschützt wird.

Bundesgesetz über die Forschung an embryonalen Stammzellen (Stammzellenforschungsgesetz, StFG)

Das Stammzellenforschungsgesetz (StFG) regelt die Forschung an embryonalen Stammzellen und setzt dabei strenge ethische und rechtliche Massstäbe. Ziel ist es, Fortschritte in der medizinischen Forschung zu ermöglichen, ohne dabei ethische Grundsätze zu verletzen.

Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMG)

Das Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMG) regelt genetische Untersuchungen. Es stellt sicher, dass solche Untersuchungen nur unter strengen ethischen und rechtlichen Voraussetzungen durchgeführt werden, um die Privatsphäre und die Rechte der betroffenen Personen zu schützen.

BG über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen TPG)

Das Transplantationsgesetz (TPG) regelt die Entnahme, Zuteilung und Transplantation von Organen, Geweben und Zellen. Es legt fest, unter welchen Voraussetzungen solche medizinischen Eingriffe vorgenommen werden dürfen und wie die Verteilung gerecht und transparent erfolgen soll.

Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe (MedBG)

Das Medizinalberufegesetz (MedBG) definiert die Voraussetzungen und Bedingungen für die Ausübung der universitären Medizinalberufe. Es regelt die Ausbildung, die Berufsausübung und die Diplomanerkennung und stellt die hohe Qualität der medizinischen Versorgung sicher.

Krankenversicherungsgesetz (KVG)

Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) regelt die obligatorische Krankenpflegeversicherung und deren Leistungen. Es stellt sicher, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz Zugang zu einer medizinischen Grundversorgung haben und legt die Rahmenbedingungen für die Finanzierung und Vergütung medizinischer Leistungen fest.

Das Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) fördert die Einführung und Anwendung des elektronischen Patientendossiers. Ziel ist es, die Qualität und Effizienz der Gesundheitsversorgung zu verbessern und den Informationsaustausch zwischen den Leistungserbringern zu erleichtern.

Gesundheitsrechtliche Grundrechte in der Bundesverfassung

Die Schweizerische Bundesverfassung garantiert eine Reihe von Grundrechten, die für das Gesundheitsrecht von zentraler Bedeutung sind. Diese Grundrechte schützen die grundlegenden Rechte und Freiheiten des Einzelnen und stellen sicher, dass medizinische Massnahmen und die Gesundheitsversorgung im Einklang mit diesen Rechten durchgeführt werden. Nachfolgend einige der wichtigsten Grundrechte, die nach der Bundesverfassung für das Gesundheitsrecht relevant sind:

Recht auf Leben und persönliche Freiheit (Art. 10 BV)

Artikel 10 der Schweizerischen Bundesverfassung schützt das Recht auf Leben und persönliche Freiheit. Dieses Grundrecht ist im Gesundheitsrecht von besonderer Bedeutung, da es das Leben jedes Einzelnen schützt und Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit nur unter strengen Voraussetzungen zulässt. Im medizinischen Kontext bedeutet dies, dass alle Massnahmen darauf ausgerichtet sein müssen, das Leben zu erhalten und die Gesundheit des Patienten zu schützen.

Recht auf Gesundheit (aus Art. 41 BV, Sozialziele)

Das Recht auf Gesundheit lässt sich aus den Sozialzielen der Bundesverfassung (Art. 41 BV) ableiten. Diese Bestimmung verpflichtet den Staat, für eine ausreichende Gesundheitsversorgung zu sorgen und allen Menschen den Zugang zu den notwendigen medizinischen Leistungen zu ermöglichen. Der Staat und die anderen Akteure des Gesundheitswesens haben die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass jedermann Zugang zu einer qualitativ hochstehenden Gesundheitsversorgung hat.

Recht auf persönliche Freiheit und Selbstbestimmung (Art. 10 Abs. 2 BV)

Das Recht auf persönliche Freiheit und Selbstbestimmung ist im Gesundheitsrecht von grosser Bedeutung. Nach Artikel 10 Absatz 2 der Bundesverfassung haben Patientinnen und Patienten das Recht, über ihre medizinische Behandlung informiert zu entscheiden. Dies beinhaltet das Recht auf umfassende Information über Diagnose, Behandlungsvorschläge, mögliche Risiken und Alternativen. Patienten müssen frei und ohne Zwang in medizinische Massnahmen einwilligen oder diese ablehnen können.

Recht auf Achtung des Privatlebens und Datenschutz (Art. 13 BV)

Artikel 13 der Bundesverfassung schützt das Recht auf Achtung des Privatlebens und auf Datenschutz. Für das Gesundheitsrecht bedeutet dies, dass die persönlichen und medizinischen Daten der Patientinnen und Patienten vertraulich behandelt werden müssen. Die Leistungserbringer sind verpflichtet, Massnahmen zum Schutz dieser Daten vor unbefugtem Zugriff zu treffen und dürfen Informationen nur mit Einwilligung der Patientinnen und Patienten weitergeben.

Recht auf Gleichbehandlung (Artikel 8 BV)

Das Recht auf Gleichbehandlung ist in Artikel 8 der Bundesverfassung verankert und garantiert allen Menschen unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, Religion oder sozialem Status den gleichen Zugang zu medizinischen Leistungen. Diskriminierungen im Gesundheitswesen sind verboten und es sind Massnahmen zu treffen, um die Chancengleichheit beim Zugang zur Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.

Verbot der Folter und unmenschlicher Behandlung (Art. 10 Abs. 3 BV)

Artikel 10 Absatz 3 der Bundesverfassung schützt vor Folter und grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe. Im Gesundheitsbereich bedeutet dies, dass medizinische Massnahmen niemals dazu dienen dürfen, Patienten zu misshandeln oder zu schädigen. Es muss sichergestellt werden, dass alle medizinischen Behandlungen ethischen Standards entsprechen und das Wohl des Patienten im Vordergrund steht.

Fazit

Die in der Schweizerischen Bundesverfassung verankerten Grundrechte bilden die Grundlage für eine menschenwürdige und gerechte Gesundheitsversorgung. Sie schützen die Rechte der Patientinnen und Patienten und stellen sicher, dass medizinische Massnahmen im Einklang mit den Grundrechten und Grundfreiheiten durchgeführt werden. Für Gesundheitsdienstleister und politische Entscheidungsträger ist es unerlässlich, diese Grundrechte zu kennen und zu respektieren, um eine qualitativ hochwertige und gerechte Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.

Polizeiliche Generalklausel – Staatliches Handeln ohne Gesetz und seine Bedeutung im Medizinrecht

Die polizeiliche Generalklausel erlaubt es dem Staat, in ausserordentlichen und unvorhersehbaren Situationen auch ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung zu handeln. Gemäss Artikel 5 der schweizerischen Bundesverfassung (BV) muss das Recht stets Grundlage und Schranke staatlichen Handelns sein. Dies bedeutet, dass staatliches Handeln grundsätzlich auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen muss. Artikel 5 BV legt fest, dass staatliches Handeln immer rechtmässig und verhältnismässig sein muss.

Nicht jede Situation kann jedoch vom Gesetzgeber vorhergesehen und explizit in einem Erlass oder Gesetz geregelt werden. In solchen Fällen greift die polizeiliche Generalklausel, die eine Ausnahme von Artikel 5 BV darstellt. Sie erlaubt den Behörden, in dringenden Fällen und zur Abwehr erheblicher Gefahren Massnahmen ohne vorgängige gesetzliche Grundlage zu ergreifen. Die Anwendung der polizeilichen Generalklausel Artikel 36 BV ist jedoch eng begrenzt und darf nur in Ausnahmesituationen erfolgen, in denen sofortiges Handeln erforderlich ist, um erhebliche Schäden oder Gefahren abzuwenden.

Damit der Staat dennoch auf der Grundlage der polizeilichen Generalklausel handeln kann, müssen fünf Kriterien kumulativ erfüllt sein (5):

- Schwere und unmittelbare Gefahr: Es muss eine ernsthafte und dringende Gefahr für die öffentliche Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit bestehen.

- Unvorhersehbarkeit der Gefahr: Die Gefahr muss unvorhersehbar sein und nicht durch eine bereits bestehende Regelung abgedeckt werden.

- Dringlichkeit der Massnahme: Es muss schnell gehandelt werden, da sonst die Gefahr nicht rechtzeitig abgewendet werden kann.

- Subsidiarität: Es dürfen keine milderen Mittel zur Verfügung stehen, um die Gefahr abzuwenden.

5. Verhältnismässigkeit: Die ergriffenen Massnahmen müssen im Verhältnis zur abgewendeten Gefahr stehen und dürfen nicht übermässig in die Grundrechte eingreifen.

Die polizeiliche Generalklausel ist im Medizinrecht von besonderer Bedeutung, da sie ein schnelles und effektives Handeln in dringenden medizinischen Notfällen ermöglicht, auch wenn es für die Situation keine spezielle gesetzliche Regelung gibt. Im medizinischen Kontext können Situationen auftreten, die ein sofortiges Eingreifen erfordern, um Leben zu retten oder schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden.

Ein Beispiel für die Relevanz der polizeilichen Generalklausel im Medizinrecht ist der plötzliche Ausbruch einer hoch ansteckenden und gefährlichen Krankheit. Ein solcher Ausbruch kann eine unmittelbare Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellen und erfordert schnelles Handeln, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. In solchen Situationen müssen die Gesundheitsbehörden möglicherweise Massnahmen wie die Anordnung von Quarantäne, die Schliessung von Schulen und öffentlichen Einrichtungen oder Reisebeschränkungen ergreifen. Diese Massnahmen können auch dann erforderlich sein, wenn es keine spezielle gesetzliche Grundlage gibt, die diese Massnahmen im Einzelnen regelt.

Die fünf Kriterien der polizeilichen Generalklausel stellen sicher, dass solche Massnahmen nur in extremen und dringenden Situationen ergriffen werden und beugen so Missbrauch und Willkür vor. Sie gewährleisten, dass staatliches Handeln im Einklang mit rechtsstaatlichen Grundprinzipien steht und gleichzeitig die notwendige Flexibilität und Handlungsfähigkeit in Notsituationen gewahrt bleibt.

Die Anwendung der polizeilichen Generalklausel im Medizinrecht ermöglicht es dem Staat, schnell und effektiv auf unvorhersehbare Gesundheitsgefahren zu reagieren und so die öffentliche Gesundheit und Sicherheit zu schützen. Diese Flexibilität ist entscheidend, um in Krisensituationen angemessen handeln zu können und die Gesundheit der Bevölkerung zu sichern. Die polizeiliche Generalklausel stellt in solchen Fällen sicher, dass das Handeln der Behörden auch dann rechtmässig bleibt, wenn die Situation aussergewöhnliche Massnahmen erfordert, die über die bestehenden gesetzlichen Regelungen hinausgehen.

Das Gesundheitspolizeirecht in der Schweiz ist ein komplexes System, das auf verschiedenen Ebenen organisiert ist: Bund, Kantone und Gemeinden. Jede dieser Ebenen hat spezifische Aufgaben und Kompetenzen im Bereich des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsregulierung.(6)

Auf Bundesebene liegt der Schwerpunkt auf dem Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Regelung bestimmter Bereiche des Gesundheitswesens. Der Bund ergreift Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren, wie die Bekämpfung von Infektionskrankheiten und die Förderung der öffentlichen Gesundheit. Zudem regelt der Bund das Heilmittelrecht, das Medizinalberuferecht und das Recht der Forschung am Menschen. Dazu gehören die Zulassung, die Überwachung und der Vertrieb von Arzneimitteln und Medizinprodukten sowie die Berufsausübung der Ärztinnen und Ärzte und anderer Medizinalpersonen. Zudem legt es die ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die medizinische Forschung fest.

Die Kantone spielen im Gesundheitswesen eine zentrale Rolle und sind für den Vollzug und die Kontrolle der Gesundheitsgesetzgebung zuständig. Zu ihren Aufgaben gehört die Erteilung und Überwachung von Betriebsbewilligungen für Spitäler und andere medizinische Einrichtungen. Darüber hinaus sind die Kantone für die Zulassung und Überwachung von ambulanten Gesundheitseinrichtungen wie Arztpraxen und ambulanten Kliniken zuständig. Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich der Kantone ist die Regelung der Selbstdispensation, also der Bedingungen, unter denen Ärzte und Apotheker Medikamente direkt an Patienten abgeben dürfen.

Auf Gemeindeebene konzentrieren sich die gesundheitspolizeilichen Aufgaben auf spezifische lokale Gesundheitsfragen und den Vollzug kantonaler Vorschriften. Die Gemeinden sind insbesondere für die Regelung und Überwachung des Bestattungswesens zuständig und sorgen dafür, dass Bestattungen hygienisch und würdig durchgeführt werden.

Neben diesen Hauptaufgaben gibt es weitere wichtige Aspekte und spezifische Regelungen im Gesundheitsbereich, die sich aus der Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen ergeben. Dazu gehören z.B. Massnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention, der Katastrophenschutz im Gesundheitswesen und die Kontrolle der Gesundheitsberufe.

Entscheidend für die Wirksamkeit des Gesundheitspolizeirechts ist die koordinierte Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden. Durch klare Kompetenzverteilungen und regelmässige Absprachen können Synergien genutzt und Doppelspurigkeiten vermieden werden. Dies trägt dazu bei, dass die öffentliche Gesundheit effizient und effektiv geschützt wird und die Bevölkerung Zugang zu qualitativ hochstehenden Gesundheitsdienstleistungen hat.

Die Gesundheitspolitik in der Schweiz ist somit ein Mehrebenensystem, in dem Bund, Kantone und Gemeinden unterschiedliche, aber sich ergänzende Aufgaben wahrnehmen. Jede dieser Ebenen trägt dazu bei, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und eine angemessene Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Durch eine enge Zusammenarbeit und eine klare Aufgabenteilung kann das Gesundheitsgesetz wirksam umgesetzt werden.

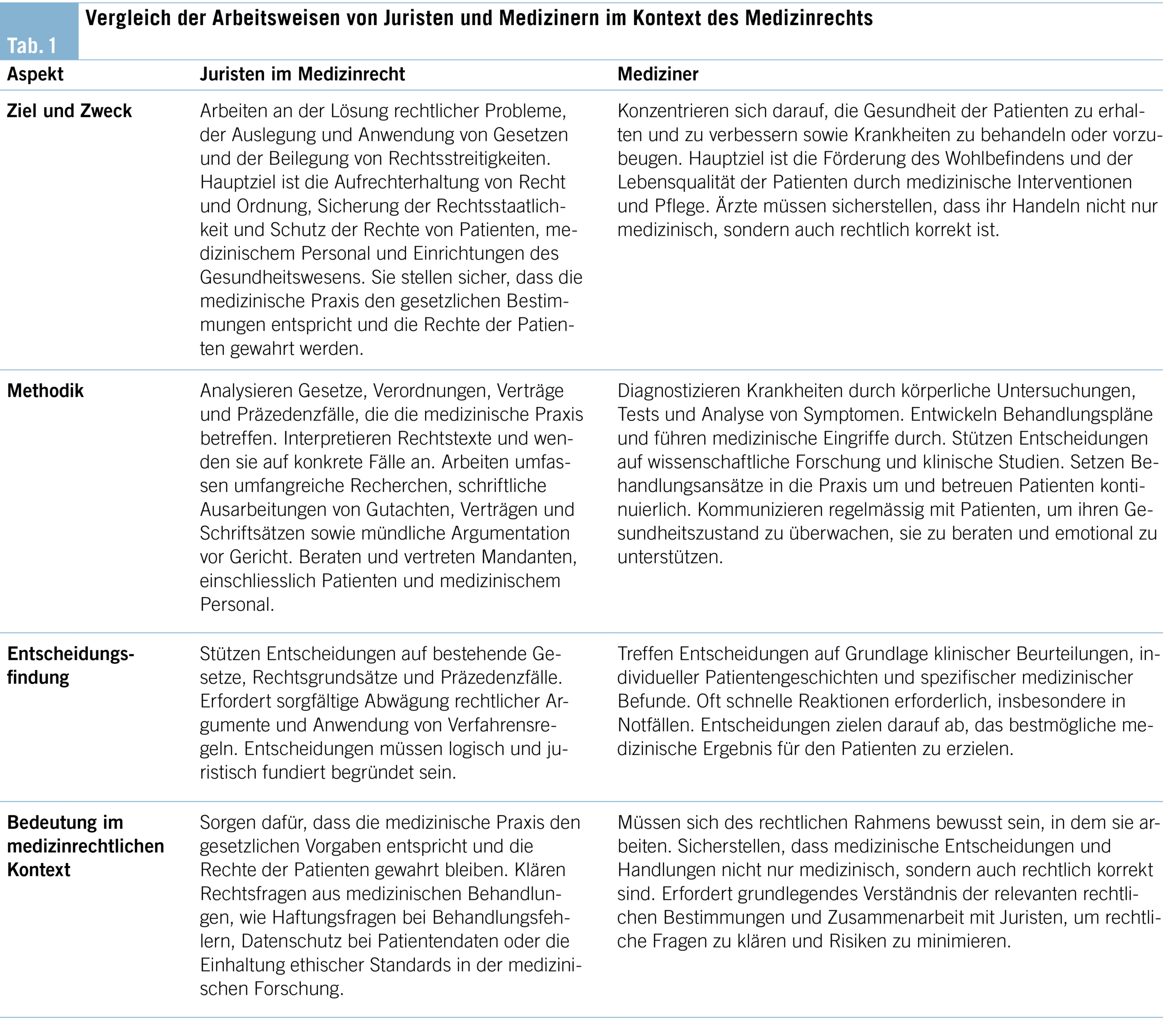

Gegenüberstellung der Arbeitsweisen von Juristen und Medizinern im Kontext des Medizinrechts

Die Arbeitsweisen von Juristen und Medizinern unterscheiden sich erheblich, insbesondere im Kontext des Medizinrechts, wo beide Berufsgruppen eng zusammenarbeiten, aber unterschiedliche Perspektiven und Methoden einbringen. (Tab. 1)

Allgemeine Rechtsgrundsätze

Die allgemeinen Rechtsgrundsätze durchziehen die gesamte Rechtsordnung und sind bei der Anwendung des positiven Rechts zu berücksichtigen. Sie dienen dazu, das Rechtssystem fair, verlässlich und gerecht zu gestalten und bilden eine wesentliche Grundlage für das Verhalten der Rechtsunterworfenen und das Handeln der Behörden. Sie stellen sicher, dass das Recht in einer Weise angewandt wird, die den Grundwerten der Gesellschaft entspricht.

Es besteht die Vorstellung, dass es Grundgedanken gibt, die die gesamte Rechtsordnung durchziehen. Diese Grundsätze sind bei der Anwendung des positiven Rechts zu berücksichtigen.

Beispiele:

Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB):

Dieser Grundsatz verlangt von den Rechtssubjekten ein Verhalten, das von Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit geprägt ist. Es dient dazu, den Rechtsverkehr fair und verlässlich zu gestalten.

Verbot des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB):

Darunter versteht man das Verbot der zweckwidrigen und schikanösen Ausübung eines Rechts. Es verhindert den Missbrauch von Rechten zum Nachteil anderer.

Willkürverbot (Art. 9 BV):

Dieses Prinzip schützt vor unvernünftigem, sinnlosem oder widersprüchlichem staatlichen Handeln. Es stellt sicher, dass die Behörden sachlich begründete und nachvollziehbare Entscheide treffen.

Grundsatz des öffentlichen Interesses (Art. 5 Abs. 2 BV):

Es handelt sich um die Verpflichtung des Staates, Massnahmen nur dann zu ergreifen, wenn sie dem Gemeinwohl dienen. Staatliches Handeln muss durch das Gemeinwohl gerechtfertigt sein.

Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2 BV):

Dieses Prinzip besagt, dass staatliche Massnahmen geeignet, erforderlich und angemessen sein müssen. Jede staatliche Massnahme muss in einem vernünftigen Verhältnis zum angestrebten Ziel stehen und darf nicht über das Notwendige hinausgehen.

Zusammenfassung

Das schweizerische Medizinrecht bildet durch die Integration einer Vielzahl von Rechtsquellen und Regelungen eine umfassende und solide Grundlage für die medizinische Praxis. Es schützt die Rechte der Patientinnen und Patienten und stellt klare Anforderungen an die Berufsausübung der Medizinalpersonen. Das Medizinrecht stellt sicher, dass medizinisches Handeln rechtlich und ethisch einwandfrei ist, und sorgt so für Qualität und Gerechtigkeit in der Gesundheitsversorgung.

Die unterschiedlichen Arbeitsweisen von Juristen und Medizinern erfordern eine enge Zusammenarbeit. Während Juristen Gesetze auslegen und rechtliche Probleme lösen, konzentrieren sich Mediziner auf die Diagnose und Behandlung von Patienten. Beide Berufsgruppen tragen dazu bei, dass die medizinische Praxis sowohl medizinisch als auch rechtlich korrekt ist.

Neben staatlichen Gesetzen und Verordnungen spielen auch private Regelwerke eine wichtige Rolle. Sie ergänzen die gesetzlichen Vorgaben und sorgen für eine hohe Qualität und Ethik in der medizinischen Praxis. Wichtige private Regelwerke sind die Standesordnung der FMH, die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften und die Qualitätsrichtlinien der Fachgesellschaften.

Insgesamt stellt das Medizinrecht sicher, dass die medizinische Praxis in der Schweiz auf einem hohen ethischen und rechtlichen Niveau bleibt. Die Kenntnis und Anwendung dieser Regelungen sind für alle Akteure im Gesundheitswesen unerlässlich, um eine verantwortungsvolle und rechtskonforme Praxis zu gewährleisten.

Witellikerstrasse 40

8032 Zürich

thomas.szucs@hin.ch

Der Autor hat keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

1. Standesordnung der FMH.

2. SAMW [Internet]. [zitiert 27. Juni 2024]. Medizin-ethische Richtlinien. Verfügbar unter: https://www.samw.ch

3. Fedlex [Internet]. [zitiert 1. Juni 2024]. SR 830.1 – Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allg… Verfügbar unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/de

4. Kickbusch I. Der Gesundheitsbegriff der Weltgesundheitsorganisation. In: Gesundheit — unser höchstes Gut? [Internet]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 1999 [zitiert 1. Juni 2024]. S. 275–86. Verfügbar unter: http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-60166-8_14

5. Zünd A, Errass C. Die polizeiliche Generalklausel. ZBJV. 2011;4:261–93.

6. Mohler MHF. Grundzüge des Polizeirechts in der Schweiz. Basel: Helbing Lichtenhahn; 2012. 541 S.

Therapeutische Umschau

- Vol. 81

- Ausgabe 6

- Oktober 2024