- Metatarsalgie

Zusammenfassung: Die Metatarsalgie ist ein Oberbegriff für Beschwerden am Vorfuss im Bereich der Metatarsophalangealgelenke II–V. Sie beschreibt kein konkretes Krankheitsbild, sondern einen Symptomkomplex, welcher unterschiedliche Ursachen haben kann. Ursächlich infrage kommen mechanische (meist eine relative Überlänge des 2. und 3. Metatarsales), neurologische (Morton-Neurinom) und systemische Erkrankungen (rheumatoide Arthritis, Gicht). Seltenere Ursachen sind Stressfrakturen, Infekte und aseptische Nekrosen. Beschrieben wird die Metatarsalgie mit belastungsabhängigen Schmerzen im Vorfussballen, welche oft einen brennenden oder stechenden Charakter haben. Manchmal wird auch von einen Fremdkörpergefühl berichtet, als laufe man auf einem «Kieselstein». Das Tragen von engen und harten Schuhen provoziert die Beschwerden zusätzlich. Die Therapie ist in den meisten Fällen konservativ und umfasst das Tragen von angepasstem Schuhwerk, Fussgymnastik/Dehnungsübungen und orthopädische Schuheinlagen. Chirurgisch können Morton-Neurinome entfernt werden und Fehlstellungen und Überlängen der Metatarsalia korrigiert werden.

Schlüsselwörter: Metatarsalgie, Vorfussbeschwerden, konservative Therapie, chirurgische Behandlung, Morton-Neurinome

Einleitung

Die Metatarsalgie, eine der häufigsten Ursachen für Fussbeschwerden, ist durch einen belastungsabhängigen Schmerz im Bereich des Vorfussballens charakterisiert. Meist entsteht sie durch eine Überlastung des Vorfusses. Sie kann jedoch auch durch eine Reizung der Metatarsophalangealgelenke oder der interdigitalen Nerven (Morton-Neurinom) auftreten.

Typischerweise klagen die Betroffenen über stechende oder brennende Schmerzen am Vorfussballen, der Bereich an der Fusssohle unmittelbar proximal der Zehen. Der Schmerz lässt sich durch Stehen/Gehen auf hartem Untergrund und Zehenspitzenstand provozieren. In der Regel sind die Beschwerden beim Barfussgehen am ausgeprägtesten und nehmen beim Tragen von (weichen, breiten) Schuhen und in Ruhe ab. Einige Patienten beschreiben ein Fremdkörpergefühl (Kieselstein im Schuh oder Falz im Strumpf), Taubheit oder Dysästhesien.

Zunächst sollte versucht werden, die Beschwerden mit konservativen Massnahmen zu behandeln. Dazu gehören Übungen zur Stärkung der kleinen (intrinsischen) Fussmuskeln und das Dehnen der Wadenmuskulatur. Unterstützend können orthopädische Schuheinlagen verschrieben werden. Bei ausbleibender Besserung kann mittels Infiltrationstherapie die Reizung lokal antiphlogistisch angegangen werden. Helfen diese Massnahmen nicht, gibt es operative Möglichkeiten, um die Drucküberlastung im Vorfuss zu reduzieren.

Ursachen

Die Ursachen der Metatarsalgie können angeboren, erworben oder iatrogen verursacht sein. Man spricht auch von primärer, sekundärer und iatrogener Metatarsalgie, wobei bei der primären Metatarsalgie die Ursachen am Fuss selbst zu suchen sind. Dazu gehören diverse Fussformen (z.B. Hallux valgus, Spreizfuss, Brachimetatarsale I).

Die sekundären Ursachen sind in systemischen Erkrankungen wie Gicht und rheumatoider Arthritis zu finden.

Mechanische Ursache

Bei den mechanischen Ursachen besteht meist eine relative Überlänge des 2. Metatarsales relativ zum ersten Metatarsale oder eine Instabilität der Metatarsophalangealgelenke (Abb. 1). Diese führen zu einer unphysiologischen Belastung des Vorfusses. Die Fehl- oder Überlastung wird zusätzlich noch begünstigt durch das regelmässigen Tragen von ungedämpften Schuhen, hohen Absätzen und das Gehen auf hartem Boden. Das Gewebe reagiert darauf mit funktionellen Einschränkungen und strukturellen Veränderungen (1).

Durch die oben beschriebene Zunahme der Belastung unter dem 2. und 3. Metatarsale bildet sich am Vorfussballen eine druckempfindliche Hornhaut oder gar Hühneraugen, und das schützende plantare Fettpolster unter den Mittelfussgelenken nimmt ab.

Beim gesunden Fuss verteilt sich die Last beim Abrollvorgang harmonisch von der Ferse bis zum Vorfuss. Das Gewicht verteilt sich auf alle Metatarsaleköpfchen, wobei das erste doppelt so viel Last übernimmt wie die restlichen vier zusammen (1). Ist nun diese Lastverteilung gestört, kann eine Metatarsalgie auftreten.

Auch plötzliches oder intensives Training, vor allem Lauf- und Stop-and-Go-Sportarten, kann zu einer Überlastung und Reizung der Metatarsophalangealgelenke führen. Die Reizung kann passager sein, aber auch eine sekundäre Instabilität der betroffenen Gelenke mit anhaltender Schmerzentwicklung nach sich ziehen.

Weitere Risikofaktoren sind High-impact-Sportarten und Übergewicht.

Beim Hallux valgus führt die Fehlstellung des 1. Metatarsophalangeal (MTP)-Gelenks zu einer vermehrten Belastung der benachbarten MTP-Gelenke (2), was sich Transfermetatarsalgie nennt und sich unterhalb vom 2. und 3. (Abb. 1) MTP-Gelenk bemerkbar macht. Der Hallux valgus tritt häufiger bei Frauen auf. Frauen über 65 Jahre leiden mit einer Wahrscheinlichkeit von 35% an einer Hallux-valgus-Fehlstellung (3).

Ein sehr kurzes erstes Metatarsale, sog. Brachimetatarsale I, kann die Überlastung vom MTP-II- und -III-Gelenk zusätzlich verstärken (Abb. 1). Dieses führt ebenfalls zu einer relativen Überlänge der lateralen Strahlen im Verhältnis zum Metatarsale I.

Eine weitere Ursache, welche zu einer Transfermetatarsalgie führen kann, ist der Hallux rigidus, die Arthrose im Grosszehengrundgelenk. Durch die zunehmende Bewegungseinschränkung im MTP-I-Gelenk kommt es zur Überlastung der benachbarten MTP-Gelenke, einer Transfermetatarsalgie.

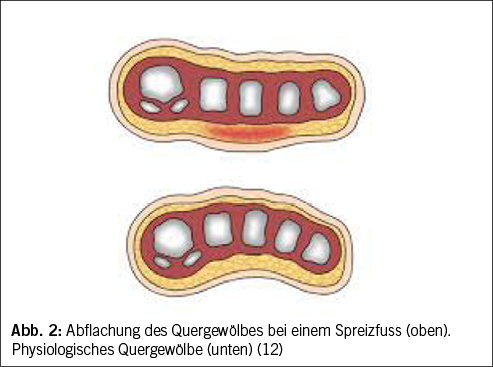

Beim Spreizfuss (Pes transversoplanus), welcher oft mit dem Hallux valgus vergesellschaftet ist, weichen die Mittelfussknochen auseinander, und das Quergewölbe flacht sich ab (Abb. 2).

Der Verlust des Quergewölbes führt zu einer Überdehnung oder gar Ruptur der plantaren Platte. Diese stabilisiert das MTP-Gelenk von plantar und kann bei Läsionen zu Verformungen der Zehen, Hammer-, Krallenzehen und Über-/Unterkreuzung der Zehen führen (11).

Durch eine zusätzliche Fehlstellung der Kleinzehen (Hammer-, Krallenzehen) kann es zu Entzündungen der kleinen Gelenke kommen (Abb. 3). Die Fehlstellung der Kleinzehen kann ausserdem durch die Überstreckung der Grundgelenke zu einer Verlagerung des plantaren Fettpolsters, weg von den Mittelfussköpfchen, führen, sodass die Dämpfung für die Köpfchen wegfällt.

Neurologische Ursache – das Morton-Neurinom

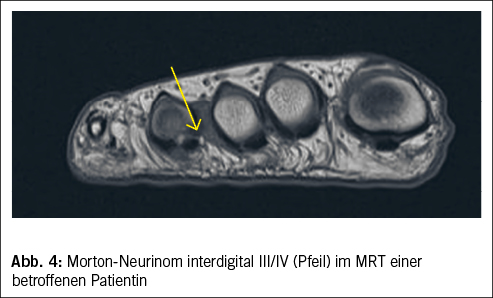

Eine unphysiologische Druckbelastung der Mittelfussknochen und der Raum zwischen den Metatarsalia kann zu einer Verdickung und Entzündung des darin verlaufenden Nervs führen (Abb. 4). Man spricht dann von einer Morton-Neuralgie oder einem Morton-Neurinom.

Dies ist ein gutartiger Tumor, welcher perineural auftritt und damit zu einem Nervenkompressionssyndrom führt. Am häufigsten betroffen ist der 3. Intermetatarsalraum (Interdigital III/IV) gefolgt vom 2. Intermetatarsalraum (Interdigital II/III). Selten finden sich diese Neurome im 1. und 4. Intermetatarsalraum (4).

Systemisch entzündliche Erkrankungen

Die rheumatoide Arthritis, die am weitesten verbreitete entzündliche Gelenkerkrankung (5), betrifft meist die kleinen Gelenke der Hände und Füsse. Andere Erkrankungen, die zu Entzündungen an diesen Gelenken führen können, sind die Psoriasis oder seltener eine Kristallarthropathie (Gicht, Pseudogicht). Die Gelenkentzündungen machen sich mit schmerzhaften geschwollenen Gelenken bemerkbar. Da die Erkrankung nicht nur die Knochen, sondern auch Knorpel, Bänder und Sehnen betrifft, kommt es im weiteren Verlauf zu Kontrakturen, Fehlstellungen und Funktionsverlust der Gelenke (6).

Aseptische Nekrosen, Frakturen

Beim Morbus Köhler II, auch Morbus Köhler-Freiberg genannt, handelt es sich um eine aseptische Knochennekrose der Metatarsalköpfchen II–V, wobei das 2. Metatarsalköpfchen am meisten betroffen ist. Durch die Nekrose kommt es zum Einbruch des Knochens und Deformität des Metatarsalköpfchens, was zur Arthrose im Metatarsophalangealgelenk führt (Abb. 5). Die Ursache für diese Durchblutungsstörung ist nicht schlüssig geklärt. Mikrotraumta und systemische Erkrankungen sind die häufigsten Erklärungen (7).

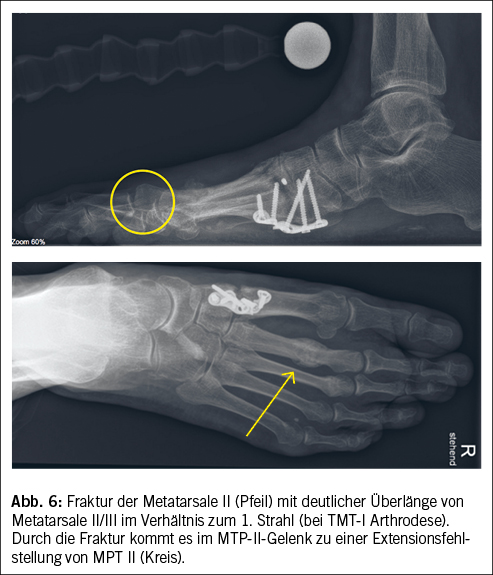

Durch Frakturen an den Metatarsalia kann es zu Fehlstellungen und ebenfalls nicht physiologischen Belastungen in den MTP-Gelenken kommen (Abb. 6).

Iatrogene Ursachen

Iatrogene Ursachen der Metatarsalgie sind bedingt durch chirurgische Voreingriffe, zum Beispiel einer Hallux-valgus-Korrektur mit Verkürzung des Metatarsale I (Abb. 6), Versteifung des Grosszehengrundgelenks, diverse Zeheneingriffe sowie wiederholte Steroidinfiltrationen. Steroide zeigen neben der gewünschten antiinflammatorischen Wirkung auch negative Effekte wie Schwächung der Sehnenstrukturen, Knorpelschädigungen sowie Ruptur der Gelenkkapsel mit daraus folgender Gelenkinstabilität (8).

Verkürzung der Wadenmuskulatur

Die Verkürzung der Achillessehne/Wadenmuskulatur führt zu einer verstärkten Belastung des Vorfusses beim Gehen (analog dem Gehen mit hohen Absätzen). Grund dafür ist die fehlende Dorsalextension am Sprunggelenk: Die Last wird statt auf das Sprunggelenk auf die Mittelfussköpfchen übertragen.

Diagnostik

Die Diagnostik beginnt mit einer gründlichen Untersuchung der Füsse. Bei der Inspektion sucht man nach Schwellungen, Rötungen, Hornhautbildung und Fehlstellungen. Beim Gangbild achtet man auf ein Hinken, eine asymmetrische Belastung und/oder einen unnatürlichen Abrollvorgang. Zudem wird auf einen verfrühten «heel lift off» geachtet: Bei der verkürzten Achillessehne verliert die Ferse im Gangzyklus früh den Bodenkontakt.

Eine verkürzte Gastrocnemiusmuskulatur wird mittels Silfverskjöld-Test ermittelt (9). Dabei testet man die maximale Dorsalextension des Fusses bei 90° gebogenem Knie und vergleicht dies mit der maximalen Dorsalextension bei gestrecktem Knie. Dieser Test ist positiv bei verkürztem M. Gastrocnemius, was zu einer vermehrten Belastung des Vorfussballens beim Gehen führt. Die Inspektion der Schuhsohlen gibt, bei asymmetrischem Abnutzungsprofil, Hinweise auf das Gangbild und mögliche Fussüberlastungen des Patienten.

Einzelne klinische Test können auf eine spezifische Pathologie hindeuten. Dazu gehört der Daumen-Zeigefinger-Kompressionstest (dabei wird der Daumen dorsal und der Zeigefinger plantar in den Intermetatarsalraum gepresst), der Mulder’s-click-Test sowie der Vorfuss-Kompressionstest, welche hinweisend für ein Morton-Neurom sein können (4).

Der «Schubladen-Test» der MTP-Gelenke beschreibt eine mögliche Läsion der plantaren Platte, wie sie zum Beispiel nach mehrfacher Steroidinfiltration des Gelenkes auftritt. Dabei wird die Zehe bei Fixation des Metatarsalköpfchens nach plantar und dorsal bewegt. Der Test ist positiv, wenn die Beweglichkeit erhöht ist, und zeigt eine Instabilität im MTP-Gelenk auf (10).

Ein konventionelles, im Stehen durchgeführtes, Röntgenbild der Füsse in drei Ebenen (dorso-plantar, lateral und schräg) kann anatomische Ursachen der Metatarsalgie erfassen. Dieses wird auf eine Hallux-valgus-Fehlstellung/ Arthrose im MTP-I-Gelenk, eine Überlänge vom 2. Strahl bzw. kurzes Metatarsale I, Stressfrakturen, Arthrose oder Nekrosen sowie (Sub-)Luxationen der Metatarsophalangealgelenke beurteilt.

Gibt das Röntgenbild keine Hinweise für mögliche Ursachen der Symptome, kann die Diagnostik mittels MRT erweitert werden. Dies soll jedoch nicht standardmässig erfolgen.

In der MRT kann zusätzlich eine Überlastung oder beginnende Stressfraktur, welche im konventionellen Röntgen noch nicht ersichtlich ist, diagnostiziert werden. Die MRT eignet sich zudem für den Nachweis eines Morton-Neuroms, Überlastung der MTP-Gelenke, Läsionen der plantaren Platte und intermetatarsale Bursitiden.

Die Diagnostik mittels Ultraschall ist kostengünstig, aber untersucherabhängig. Geübte Untersucher können eine Läsion der plantaren Platte, Fehlstellung in den MTP-Gelenken und auch ein Morton-Neurinom diagnostizieren.

Therapie

Die meisten Ursachen der Metatarsalgien können durch Patientenschulung/Physiotherapie und Anpassung des Schuhwerkes erfolgreich therapiert werden. In seltenen Fällen muss ein Morton-Neurinom entfernt werden oder eine Fehlstellung operativ angegangen werden.

Konservativ

Die meisten Ursachen der Metatarsalgie können konservativ therapiert werden, wobei sich die Therapie nach der Ursache der Metatarsalgie richtet.

Die Dehnung der Wadenmuskulatur ist ein wichtiger Therapieansatz, welcher jeder Patient mit wenig Aufwand und selbständig durchführen kann (11).

Neben der Dehnung der Muskulatur sollen die kleinen Muskeln im Fuss, die intrinsische Muskulatur, regelmässig gekräftigt und massiert werden. Übungen sind zum Beispiel das «Handtuchgreifen» (Handtuch wird auf den Boden gelegt und mit dem Fuss aufgenommen) oder die «Ball-/Rollmassage» (z.B. wird ein Golfball sanft mit der Fusssohle hin- und hergerollt). Dies kann Verklebungen der Faszie und Verspannungen lösen, und es regt die Durchblutung an.

Ein zentraler Punkt der Therapie ist das Tragen von angepasstem Schuhwerk. Die Patienten werden darauf hingewiesen, Schuhe zu tragen, welche im Vorfussbereich genügend breit sind und den Zehen ausreichend Platz lassen. Ausserdem sollen sie eine weichbettende Sohle aufweisen, um Druckbelastungen zu minimieren. Auf Schuhe mit hohen Absätzen sollte verzichtet werden.

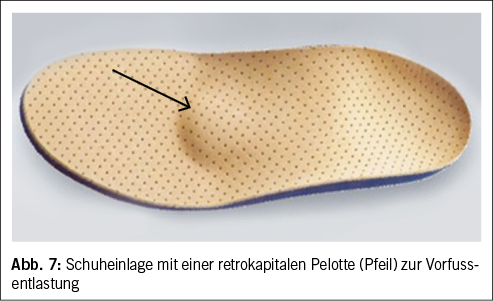

Reichen diese Massnahmen nicht aus, können orthopädische Einlagen verschrieben werden, welche den Fuss entsprechend unterstützen und den Vorfuss z.B. mit einer retrokapitalen Pelotte entlasten (Abb. 7).

Infiltration

Eine etablierte Therapie, v.a. beim Morton-Neurinom, stellt die lokale Infiltration dar. Die Infiltration kann ultraschallgesteuert oder anhand von Landmarken ohne Bildgebung geschehen. Infiltriert wird in der Regel ein Gemisch von Steroiden und einem lokalen Anästhetikum, oder man benutzt Arnika anstelle von Cortison. Die entzündungshemmende Wirkung von Cortison und Arnika reduziert den Schmerz und den Druck auf den Nerven (6).

Aufgrund der unerwünschten Wirkungen von Cortison (Schädigung von Sehnen, Bändern, Knorpel) empfehlen wir primär die Verwendung von einem Phytotherapeutikum, zum Beispiel Traumeel®.

Operativ

In seltenen Fällen führt die konservative Therapie nicht zum Erfolg. Wird bei diesen Patienten eine Fehlstellung, Instabilität oder ein Morton-Neurinom nachgewiesen, kann durch einen operativen Eingriff eine Linderung erreicht werden. Ein solcher Eingriff ist indiziert, wenn die Vorfussbeschwerden aufgrund eines Hallux valgus/rigidus, einer Überlänge der Metatarsalia oder eines Morton- Neurinom vorliegt.

Ist eine Metatarsalgie aufgrund oder mit einer Hallux-valgus-Fehlstellung vorhanden, sollte man die Fehlstellung der Grosszehe ebenfalls korrigieren, auch wenn sie nicht die Hauptschmerzquelle darstellt, da ansonsten das Rezidivrisiko erhöht ist.

Diverse operative Möglichkeiten wurden beschrieben, um die Überlastung im Vorfuss zu reduzieren. Ein Beispiel ist die Osteotomie nach Weil, bei der man das Metatarsale, meist das 2. und 3., distal osteotomiert und dabei das Köpfchen nach oben und proximal versetzt. Ziel des Eingriffes ist es, den plantaren Druck auf das Metatarsalköpfchens zu minimieren (12). Die Osteotomie wird mit einer Schraube fixiert, die in der Regel keine Entfernung benötigt.

Bei einem Morton-Neurinom wird die Nervenverdickung exzidiert. Daraus resultiert in den meisten Fällen eine Hypo- bis Asensibilität zwischen den Zehen, worauf man den Patienten präoperativ aufmerksam machen muss.

Das postoperative Procedere hängt davon ab, ob nur ein Weichteileingriff durchgeführt wurde oder ob man mittels Osteotomien die ossären Strukturen korrigieren musste. Die postoperative Ruhigstellung ist in beiden Fällen ein Verbandsschuh (Hallux-Schuh, Abb. 8). Die Tragedauer variiert je nach Eingriff zwischen zwei und sechs Wochen.

Mein Fusszentrum AG

Allschwilerstrasse 14

CH-4054 Basel

fabienne.inglin@meinfusszentrum.ch

Mein Fusszentrum AG

Allschwilerstrassse 14

4055 Basel

markus.knupp@meinfusszentrum.ch

Die Autorenschaft hat keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert

1. Herausgeber. Fuss [Internet]. Heidelberg: Steinkopff; 1999 [zitiert 3. Juni 2024]. S. 30–5. Verfügbar unter: http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-58708-5_4

2. Hofmann UK, Götze M, Wiesenreiter K, Müller O, Wünschel M, Mittag F. Transfer of plantar pressure from the medial to the central forefoot in patients with hallux valgus. BMC Musculoskelet Disord. Dezember 2019;20(1):149.

3. Gutteck N, Schilde S, Delank KS. Pain on the Plantar Surface of the Foot. Deutsches Ärzteblatt international [Internet]. 8. Februar 2019 [zitiert 3. Juni 2024]; Verfügbar unter: https://www.aerzteblatt.de/10.3238/arztebl.2019.0083

4. Bhatia M, Thomson L. Morton’s neuroma – Current concepts review. Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma. Mai 2020;11(3):406–9.

5. Rheumaliga Schweiz [Internet]. [zitiert 3. Juni 2024]. Rheumaliga Schweiz. Verfügbar unter: https://www.rheumaliga.ch/

6. Jaakkola JI, Mann RA. A Review of Rheumatoid Arthritis Affecting the Foot and Ankle. Foot Ankle Int. Dezember 2004;25(12):866–74.

7. Carter KR, Chambers AR, Dreyer MA. Freiberg Infraction. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 [zitiert 3. Juni 2024]. Verfügbar unter: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537308/

8. Kamel SI, Rosas HG, Gorbachova T. Local and Systemic Side Effects of Corticosteroid Injections for Musculoskeletal Indications. American Journal of Roentgenology. März 2024;222(3):e2330458.

9. Barske HL, DiGiovanni BF, Douglass M, Nawoczenski DA. Current Concepts Review: Isolated Gastrocnemius Contracture and Gastrocnemius Recession. Foot Ankle Int. Oktober 2012;33(10):915–21.

10. Coughlin MJ, Baumfeld DS, Nery C. Second MTP Joint Instability: Grading of the Deformity and Description of Surgical Repair of Capsular Insufficiency. The Physician and Sportsmedicine. September 2011;39(3):132–41.

11. Cortina RE, Morris BL, Vopat BG. Gastrocnemius Recession for Metatarsalgia. Foot and Ankle Clinics. März 2018;23(1):57–68.

12. Barouk LS. Die Metatarsalosteotomie nach Weil zur Behandlung der Metatarsalgie. Der Orthopäde. 23. August 1996;25(4):338–44.

Therapeutische Umschau

- Vol. 81

- Ausgabe 7

- Dezember 2024