- Palliative Care im Migrationskontext

Palliative Care im Migrationskontext ist primär eine auf den jeweiligen Menschen zugeschnittene diversitätssensible Behandlung und Betreuung. Menschen mit Migrationshintergrund haben bei schwerer fortgeschrittener Erkrankung grundsätzlich ähnliche Bedürfnisse wie der Rest der Bevölkerung: Sie möchten möglichst frei von Schmerzen und anderen belastenden Symptomen sein und wünschen sich im Sterben Beistand durch ihre Angehörigen sowie Unterstützung durch kompetente Gesundheitsfachpersonen, mit denen sie sich wenn immer möglich in ihrer Muttersprache unterhalten können. Eine transkulturelle Kompetenz und Erfahrung in der Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund erleichtert es, Werte, Wünsche, aber auch Sorgen und Ängste der kranken Menschen aus der Migrationsbevölkerung und ihrer Angehörigen zu verstehen und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Bestimmend hierfür ist oftmals nicht die Ursprungskultur der Betroffenen, sondern ihre Lebens- und Migrationsgeschichte, ihre Bildung, ihr sozioökonomischer Status und ihre Position und Rolle innerhalb des sozialen Umfeldes. Gespräche über die Natur und Prognose einer ernsten Erkrankung sollen immer primär mit der betroffenen Person geführt werden. Nur falls diese Gespräche und die Entscheidungshoheit an ein Familienmitglied delegiert, kommt eine indirekte Kommunikation in Frage, wobei darauf zu achten ist, dass Entscheidungen im Sinne des erkrankten Menschen und nicht der stellvertretend entscheidenden Person gefällt werden.

Einführung

Palliative Care ist gemäss Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patientinnen und Patienten sowie ihren Familien, die mit Problemen konfrontiert sind, welche mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen. Dies geschieht durch Vorbeugen und Lindern von Leiden, durch frühzeitige Erkennung, sorgfältige Einschätzung und Behandlung von Schmerzen sowie anderen Problemen körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art [1].

Obwohl in den letzten beiden Jahrzehnten immer wieder nachgewiesen werden konnte, dass der Einsatz von Palliative Care zu einer Verringerung der Symptomlast und zu einer Verbesserung der Lebensqualität führt [2,3,4,5], ist bekannt, dass ein Teil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund die Angebote von Palliative Care deutlich seltener nutzt und auch mit der Betreuung am Lebensende unzufriedener ist als derjenige Bevölkerungsanteil ohne Migrationshintergrund [6,7,8]. Die Gründe für die vergleichsweise seltenere Inanspruchnahme der Angebote sind vielfältig. Bemerkenswert aus Sicht der Leistungserbringenden ist sicher die Tatsache, dass die Angebote noch viel zu wenig auf die Migrationspopulation zugeschnitten sind: Im Rahmen einer vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Auftrag gegebenen Studie zeigte sich, dass bei den zehn grössten Anbietern von Spezialisierter Palliative Care in der Schweiz lediglich Informationsmaterial in den Landessprachen zur Verfügung stand, nicht aber in denjenigen der wichtigsten Migrationspopulationen. Nach eigener Einschätzung war nur bei den wenigsten der untersuchten Institutionen genügend transkulturelle Kompetenz bei den Fachpersonen vorhanden [9].

Wenn in der Schweiz der Begriff der Bevölkerung mit Migrationshintergrund verwendet wird, sind damit alle in der Schweiz lebenden Menschen ohne Schweizer Pass gemeint, aber auch Eingebürgerte und Kinder von Menschen, die nicht als Schweizerinnen oder Schweizer geboren wurden. Insgesamt sind dies in der Schweiz 37,2% der Bevölkerung [10]. In Deutschland lag der Bevölkerungsanteil von Menschen mit Migrationshintergrund im Jahr 2022 bei 28,7% [11], in Österreich bei 26,4% [12].

Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist sehr heterogen, namentlich was die Altersstruktur, die Lebensbedingungen im Herkunftsland, die Kultur, die Aufenthaltsdauer und den aufenthaltsrechtlichen Status, den Bildungsstand, den ausgeübten Beruf sowie das Einkommen betrifft [13]. In der Schweiz lebende Menschen aus Nord- und Westeuropa sind im Gegensatz zu den restlichen ausländischen Staatsangehörigen gebildeter sowie einkommensstärker und haben ausgezeichnete Lebensbedingungen [14]. Der Zugang zu den Angeboten von Palliative Care dürfte für diese Bevölkerungsgruppe vergleichbar sein mit demjenigen der seit Jahren ortsansässigen Schweizer Bevölkerung. Man darf auch davon ausgehen, dass diesen Menschen der uns mittlerweile vertraute Ansatz von Palliative Care bekannt ist. Dieser hat sich in Mittel- und Nordeuropa sowie Nordamerika als ein kulturelles Konzept angelsächsisch und säkular geprägter hochentwickelter Wohlstandsgesellschaften entwickelt, ausgerichtet auf individuelle Autonomie und informierte Entscheidungsfindung durch die kranken Menschen selbst [9]. Dieser Fokus auf Selbstbestimmung und eigenständige Entscheidungen ist Menschen aus Südosteuropa und aus den meisten aussereuropäischen Staaten ausser denjenigen aus Nordamerika und Australien mehrheitlich nicht vertraut. Hinzu kommt, dass diese Population von doch deutlich über einer halben Million Menschen gegenüber der einheimischen Schweizerischen Bevölkerung in vielerlei Hinsicht benachteiligt ist: Typisch ist oftmals ein geringer Bildungsstand, aufgrund mangelnder sozialer Beziehungen eine schlechte Integration, finanzielle Schwierigkeiten und oftmals auch ein unbefriedigender Gesundheitszustand [14].

Es ist davon auszugehen, dass sämtliche Menschen mit Migrationshintergrund am Ende des Lebens grundsätzlich ähnliche basale Bedürfnisse haben wie der Rest der Bevölkerung in der gleichen Situation: Auch sie wünschen sich ein schmerz- und symptomarmes Sterben und möchten Zeit mit ihrer Familie oder ihren Freunden verbringen. Daneben kann es aber zusätzliche spezifische Bedürfnisse geben; zu den wichtigsten gehört wohl der Wunsch, mit Gesundheitsfachpersonen in der eigenen Sprache kommunizieren zu können [13].

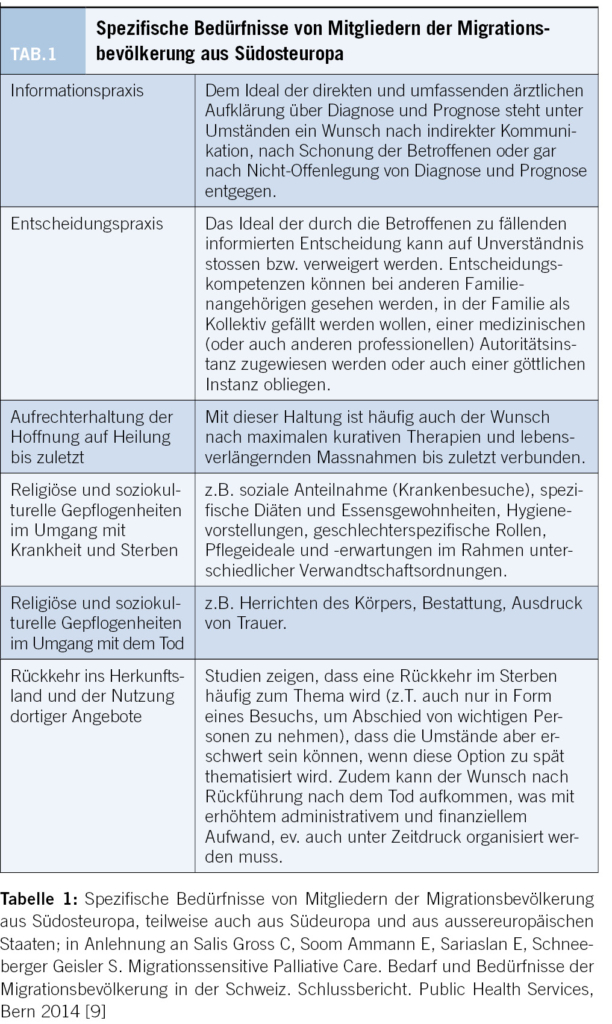

Daneben werden in der Literatur zahlreiche weitere Punkte aufgeführt, die vor allem für die Migrationsbevölkerung aus Südosteuropa, teilweise auch für diejenige aus Südeuropa und diejenige aus aussereuropäischen Staaten von Relevanz sind (Tabelle 1) [9,13,15].

Kultur und transkulturelle Kompetenz

Nach Cain CL et al. entspricht Kultur einem dynamischen Konzept, das sich beeinflusst durch historische, politische und soziale Gegebenheiten fortlaufend entwickelt und anpasst. Im Rahmen dieses Konzeptes bilden sich Subgruppen von Menschen, die sich einander zugehörig fühlen. Diese Subgruppen schaffen für sich ein System von Überzeugungen, Werten und Lebensstilen, das ihren Mitgliedern ein Gefühl von Sicherheit, Identität und Lebenssinn vermittelt [16].

Angesichts der sich aus dieser Definition ergebenden Komplexität ist es offensichtlich nicht zielführend, wenn in der Medizin und ganz speziell in der Palliative Care Abklärungs- und Behandlungswege sowie Kommunikationsmuster für Menschen zum Beispiel aus der Türkei, aus Ex-Jugoslawien oder aus Subsahara-Afrika entwickelt und angewandt werden. In einer multikulturellen Gesellschaft ist Diversität kaum noch durch das Herkunftsland als geographische oder politische Struktur bestimmt, sondern vielmehr durch Alter, Geschlecht, Bildung, soziokulturelle Biographie, familiären, ökonomischen und rechtlichen Status, sowie durch physische, psychische Fähigkeiten, sexuelle Orientierung und Religion.

Unbestritten ist allerdings die Tatsache, dass in multikulturellen Gesellschaften die soziökonomische Schichtung für die Gesundheitsversorgung von hoher Relevanz ist. Sozioökonomisch schlechter gestellte Subgruppen sind weltweit bezüglich ihrer Gesundheit gegenüber Mitgliedern der in einer Gesellschaft dominierenden Gruppe benachteiligt. Wenn nun im Bereich der Palliative Care für gewisse Subgruppen deren Werte und deren Umgang mit lebensbedrohlichen Erkrankungen untersucht und berücksichtigt werden sollen, muss dies immer auch im Lichte der sozioökonomischen Benachteiligung dieser Subgruppe gegenüber der in einer Gesellschaft dominierenden Population geschehen [17]. Das Erkennen und Verstehen von Werten, Vorstellungen und Bedürfnissen von gewissen Subgruppen ermöglicht letztlich Vertrauen zu schaffen zwischen ernsthaft erkrankten sowie den ihnen nahestehenden Menschen und den Gesundheitsfachpersonen. Sozioökonomisch benachteiligte Gruppen empfinden oftmals ein Misstrauen gegenüber den etablierten Gesundheitsversorgungsstrukturen. Für eine Verbesserung der Palliativbetreuung dieser Menschen muss dieses Misstrauen daher verstanden und angegangen werden [7].

Auch wenn der Umgang mit dem Konzept der Kultur in der Medizin nach wie vor nicht einfach ist, so steht uns mit dem Begriff der transkulturellen Kompetenz seit einigen Jahren ein Werkzeug zur Verfügung, das hilfreich ist, Werte, Wünsche, Bedürfnisse, aber auch Ängste und Sorgen der von uns betreuten Menschen zu verstehen und in die Behandlung miteinzubeziehen [18].

Im Wesentlichen geht es dabei um Selbstreflexion, Hintergrundwissen und Erfahrung sowie narrative Empathie. Unter narrativer Empathie versteht man eine wertschätzende, respektvolle und interessierte Haltung, die kombiniert mit der Selbstreflexion eine Beziehungsgestaltung sowie den Einbezug individueller Lebenswelten ermöglicht. Die Narration spielt nach Domenig D. eine bedeutende Rolle im Bewältigungsprozess einer Krankheit. Erst die Narration stelle den kranken Menschen in den Mittelpunkt, indem die Krankengeschichte zu einer wirklichen Geschichte ausgeweitet werde.

Behandlungspräferenzen

Die Berücksichtigung der individuellen Behandlungspräferenzen am Lebensende gehört zu den Hauptzielen einer guten palliativmedizinischen Versorgung. Man weiss, dass in den Ländern Mittel-und Nordeuropas, aber auch in den USA Mitglieder von Migrationspopulationen resp. ethnische Minoritäten bei weit fortgeschrittener Erkrankung eher intensivere und auf Kuration ausgerichtete Behandlung wünschen, als dies bei der im entsprechenden Land dominanten Bevölkerungsgruppe der Fall ist. Auf der anderen Seite erstellen Mitglieder dieser Minoritäten im Vergleich zur dominanten Bevölkerungsgruppe viel seltener Patientenverfügungen [19].

Die Gründe hierfür sind vielfältig: Sicher spielt Unkenntnis bei den Betroffenen über die Bedeutung einer Patientenverfügung eine Rolle, sowie auch die Tatsache, dass Menschen mit Migrationshintergrund von Gesundheitsfachpersonen aus verschiedenen Gründen gar nicht auf eine gesundheitliche Vorausplanung angesprochen werden. Man weiss aber auch dass viele Menschen aus einem gewissen Misstrauen gegenüber den etablierten Gesundheitsstrukturen ihre Behandlungspräferenzen lieber in mündlicher Form einem Familienmitglied anvertrauen in der Überzeugung, dass diese Person sich für eine den Bedürfnissen der betroffenen Person gerecht werdende Betreuung am Lebensende einsetzen wird [20]. Auch wenn der Stellenwert der individuellen Autonomie bezogen auf Behandlungsentscheidungen für gewisse Mitglieder der Migrationspopulation nicht derselbe ist wie für die ortsansässige Bevölkerung, sollten Gesundheitsfachpersonen im Idealfall frühzeitig, spätestens aber, wenn sich eine Palliativsituation einstellt, mit den Betroffenen über ihre Behandlungspräferenzen sprechen. Dies vermittelt ihnen einen Einblick in die Vorstellungen des kranken Menschen zum Umgang mit schwerer Krankheit, Sterben und Tod und ermöglicht diesem, ganz bestimmte Wünsche zur Sterbebegleitung und zum Umgang mit dem Leichnam nach dem Tod zu äussern. Das Gespräch an sich hat einen eigenständigen Wert für die Betroffenen, aber auch für die ihnen nahestehenden Menschen und die betreuenden Gesundheitsfachpersonen. Auch wenn die erkrankte Person kein eigentliches Dokument verfassen möchte, wird es mehrheitlich möglich sein, in einer Patientenverfügung resp. einem Vorsorgeauftrag eine für medizinische Entscheidungen zuständige Vertretungsperson zu bezeichnen.

Krankheitsverständnis – Sprechen über Sterben und Tod

Nur informierte kranke Menschen sind in der Lage, ihre Behandlungswünsche zu äussern und Entscheidungen zu treffen. Nicht selten werden Gesundheitsfachpersonen von Angehörigen eines schwer kranken Menschen gebeten, diesem die Ernsthaftigkeit der Erkrankung zu verschweigen und überhaupt nicht mit dem kranken Menschen selbst, sondern mit einer ihn vertretenden Person über Krankheit, Verlauf und Prognose zu sprechen. Gerade in eher sozioorientierten Gesellschaften ist es durchaus üblich, dass ein Familienmitglied in der Regel im stillschweigenden Einverständnis mit dem betroffenen schwer kranken Menschen Entscheidungen für ihn fällt, auch wenn dieser hierfür durchaus noch urteilsfähig wäre. Wird ein solcher Wunsch an eine Gesundheitsfachperson herangetragen, gilt es, dem gegenüber Respekt zu zeigen und nachzufragen, weswegen dem kranken Menschen Diagnose und Prognose nicht mitgeteilt werden sollen. Es ist durchaus richtig und angezeigt, dass die Gesundheitsfachperson dann auch ihre eigenen Werte kommuniziert. In jedem Fall soll der kranke Mensch selbst direkt gefragt werden, ob er mit dieser indirekten Kommunikation über ein Familienmitglied einverstanden ist [21]. Sollte der kranke Mensch mit dieser indirekten Kommunikation einverstanden sein, wird die Vertretungsperson informiert, wobei diese im Gespräch befähigt werden muss, Entscheidungen im Sinne des kranken Menschen zu treffen und nicht gemäss ihren eigenen Wertvorstellungen und Bedürfnissen. In diesem Gespräch mit der betroffenen oder der stellvertretend für sie kommunizierenden und entscheidenden Person soll in Erfahrung gebracht werden, was und wieviel der erkrankte Mensch zu seiner Krankheit weiss – zur Ernsthaftigkeit, zum Verlauf und zur Prognose; aber auch wie er die Krankheit interpretiert, weswegen er denkt, krank geworden zu sein und ob er mit seinen Angehörigen über die Krankheit spricht. Entscheidend ist, welche Verläufe in Betracht gezogen werden; macht sich die kranke Person Gedanken, dass sie an dieser Erkrankung sterben könnte und spricht sie dies aktiv an? Wichtig ist, dass in diesem sensiblen Bereich der kranke Mensch resp. die Vertretungsperson nicht mit Botschaften überhäuft wird, die nicht verarbeitet werden können. Mit vorsichtigem Fragen gelingt es, in Erfahrung zu bringen, was der kranke Mensch weiss, was er wissen möchte, aber auch was er nicht wissen möchte. Nicht selten werden Erkrankte oder ihre Angehörigen zum Ausdruck bringen, dass in ihrem Umfeld die Ansicht vorherrscht, Sprechen über das Lebensende könne den Tod beschleunigt herbeiführen; Gesundheitsfachpersonen werden sogar gelegentlich von Angehörigen gebeten, dem kranken Menschen zu kommunizieren, dass er wieder gesund werde, obwohl medizinisch gesehen eine Heilung nicht mehr möglich ist. In einem derartigen Fall darf einerseits keinesfalls Hoffnung auf vollständige Genesung vermittelt werden; andererseits ist es für gewisse Menschen auch nicht richtig, ihnen klar zu kommunizieren, dass keine Hoffnung auf

Heilung mehr besteht. Diesem Umstand tragen die 2006 publizierten und 2013 dem Erwachsenenschutzrecht angepassten medizin-ethischen Richtlinien der SAMW Palliative Care Rechnung, indem dort festgehalten ist: Manchmal möchte sich ein Patient nicht realistisch mit seiner Krankheit auseinandersetzen. Diese Haltung ist zu respektieren. Sie erlaubt dem Kranken, Hoffnungen zu hegen, die ihm helfen können, eine schwierige Situation besser auszuhalten. Hoffnung hat einen eigenständigen Wert, welcher palliative Wirkung entfalten kann. Drücken Angehörige den Wunsch aus, den Kranken vor schlechten Nachrichten zu schonen, oder umgekehrt die Verleugnung der Krankheit durch den Patienten nicht zu berücksichtigen, müssen die Hintergründe für solche Wünsche thematisiert werden. Das Recht des Patienten auf Aufklärung bzw. Nicht-Wissen steht jedoch über den Wünschen der Angehörigen [22].

Umgang mit belastenden Symptomen

Es empfiehlt sich, im Gespräch mit schwer kranken Menschen in Erfahrung zu bringen, was ihre Krankheit für sie bedeutet, wie sie mit belastenden Symptomen wie Schmerzen und Atemnot umgehen und welche Unterstützung sie sich von den Gesundheitsfachpersonen erhoffen. Das Schmerzerleben ist geprägt durch Erziehung, Sozialisation sowie durch individuelle Erfahrungen, physische und psychische Faktoren. Oftmals beeinflusst auch die Religion die Bewertung von Schmerzen, indem diese in gewissen Fällen als Zeichen einer göttlichen Macht interpretiert und als (Glaubens-)Prüfung für die Betroffenen wahrgenommen werden [23]. De Graaf FM et al. haben Menschen mit türkischem und marokkanischem Migrationshintergrund befragt, was für sie eine gute palliative Pflege bedeute: Die Befragten wiesen neben anderen Aspekten darauf hin, dass es für Angehörige ihrer Gemeinschaft ein zentrales Anliegen sei, mit einem klaren Kopf, das heisst nicht sediert, zu sterben, um bewusst von den Angehörigen Abschied nehmen oder auch um unmittelbar nach dem Tod bei klarem Verstand vor Allah treten zu können [24]. Dies ist für Gesundheitsfachpersonen oftmals nicht einfach zu akzeptieren und kann zu einem moralischen Dilemma führen, da sie einerseits Leiden lindern und zugleich den Wünschen des kranken Menschen gerecht werden möchten.

Bedürfnisgerechte Gestaltung des Lebensendes

Wann immer ein Gespräch über den Umgang mit schwerer Krankheit, Sterben und Tod möglich ist, empfiehlt es sich, mit den Betroffenen resp. deren Vertretungsperson zu besprechen, worauf am Lebensende und auch nach dem Eintreten des Todes zu achten ist. Dabei ist zu klären, wer beim Sterben dabei sein soll, ob eine spirituelle Begleitung und Unterstützung gewünscht ist und worauf von Seiten der Gesundheitsfachpersonen zu achten ist. Wichtig ist es dabei, darauf zu achten, dass es nicht zu Situationen kommt, die vom kranken Menschen oder seinen Angehörigen als beschämend wahrgenommen werden. Dies betrifft insbesondere die Pflege vor dem Tod und auch den Umgang mit dem Leichnam nach dem Tod. Für viele Menschen ist es ein zentrales Anliegen, dass sie oder ihre Angehörigen in diesen sensiblen Momenten sicher von einer Person des gleichen Geschlechts und je nachdem auch von jemandem aus dem eigenen Kulturkreis betreut oder nach dem Tod gewaschen und angekleidet werden. Insbesondere ist auch zeitgerecht zu klären, ob der kranke Mensch in seinem Heimatland versterben möchte. Dann sind frühzeitig die entsprechenden Transporte zu organisieren und Dokumente bereitzustellen.

Konkretes Vorgehen im Rahmen der Behandlung von schwer kranken Menschen am Lebensende

Hilfreich für eine den Bedürfnissen des kranken Menschen und seiner Angehörigen gerecht werdende Betreuung von Menschen in Palliativsituationen sind sicher die im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit erstellten Checklisten für eine migrationssensitive Palliative Care: Fragen an den Patienten, die Patientin / Fragen an die Angehörigen [25]; die Checklisten orientieren sich am SENS-Modell zur Problemstrukturierung in der Palliative Care (S=Symptommanagement, E=Entscheidungsfindung, N=Netzwerk-Organisation, S=Support der Angehörigen) [26]. Die entsprechenden Fragen können nach Bedarf situativ mit dem betroffenen Patienten resp. den Angehörigen durchgegangen werden und sollen dabei helfen, die Bedürfnisse des erkrankten Menschen und seiner Angehörigen besser zu verstehen.

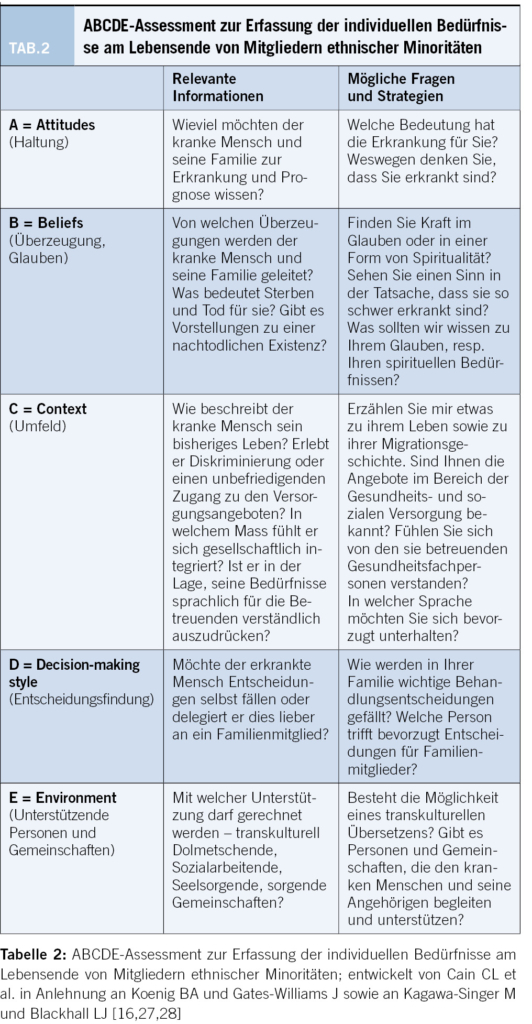

Für eine erste Orientierung eignet sich auch das von Cain CL et al. in Anlehnung an Koenig BA und Gates-Williams J sowie an Kagawa-Singer M und Blackhall LJ entwickelte Assessment mit dem Ziel, die individuelle Haltung der betroffenen Menschen und ihrer Angehörigen sowie deren Überzeugungen und ihren Glauben im entsprechenden Umfeld in Erfahrung zu bringen, wobei es auch darum geht, wie Personen Entscheidungen fällen und über welche Ressourcen sie verfügen (Tabelle 2) [16,27,28].

Schlussfolgerungen

Palliative Care im Migrationskontext ist primär eine diversitätssensible Palliative Care. Diversitätssensibel bedeutet, dass Gesundheitsfachpersonen in der Lage sein sollten, sich einen Einblick in die Lebenswelt jedes einzelnen Menschen und der ihm nahestehenden Personen zu gewinnen. Es geht darum, die Lebensgeschichte und das Krankheitsverständnis eines Menschen zu erfassen und zu erkennen, wo dieser Mensch Prioritäten setzt, sei dies im Bereich der autonomen Entscheidungsfindung oder der Lebensqualität und insbesondere natürlich der Linderung von belastenden Symptomen. Die individuellen multidimensionalen Bedürfnisse müssen verstanden werden und genau gleich wie bei der ansässigen Bevölkerung ist zu klären, was und wieviel der erkrankte Mensch im Voraus planen und entscheiden möchte. Besonders wichtig ist die Rolle der Angehörigen und anderer nahestehender Menschen. Hier gilt es zu klären, wer welche Rolle hat, in welchem Mass Angehörige informiert werden oder gar in die Entscheidungsfindung miteinbezogen werden wollen und sollen und schliesslich welche Unterstützung und Begleitung sie benötigen. Dies alles sind Kernelemente einer guten individuellen palliativmedizinischen Versorgung; ob dies nun Menschen aus einer uns fremden Kultur betrifft oder Menschen aus unserem eigenen Kulturkreis spielt letztlich eine untergeordnete Rolle.

Auf systemischer Ebene sind nach wie erhebliche Anstrengungen zu unternehmen, um Menschen mit Migrationshintergrund den Zugang zu den Angeboten von Palliative Care zu erleichtern. Dies beginnt mit der Bereitstellung von Informationsmaterial in ihrer Muttersprache über die Aus- und Weiterbildung sowie Finanzierung von transkulturell kompetenten Dolmetschenden und Gesundheitsfachpersonen bis hin zur Anpassung der Versorgungsstrukturen an die Bedürfnisse dieses ohnehin schon sehr vulnerablen und oftmals strukturell benachteiligten Kollektivs von kranken Menschen und ihren Angehörigen.

Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH

Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel, uniham-bb

Kantonsspital Baselland

Rheinstrasse 26

4410 Liestal

Therapeutische Umschau

- Vol. 80

- Ausgabe 7

- September 2023