- Sprechen und Entscheiden bei schwerer Erkrankung

Die Bedeutung der Blutwerte, der T-Zellen-Zahl, des Vorhandenseins von Antigenen, die Eigenarten von Virusmutationen und körperlicher Reaktionen …» – so beschreibt der im Jahr 1996 an einem HIV-Infekt verstorbene amerikanische Schriftsteller Harold Brodkey in seinem Buch «Die Geschichte meines Todes» die Gespräche mit seinem ihm vertrauten Arzt drei Jahre vor seinem Tod (1). Und die unter einem metastasierenden Melanom leidende australische Journalistin Cory Taylor schildert in ihrem Buch mit dem Titel «Sterben – eine Erfahrung» ihre Wahrnehmung der medizinischen Betreuung im Spital folgendermassen: «In den Krankenhäusern sprechen wir nicht über den Tod, dort sprechen wir über Behandlungen. Ich gehe aus den Gesprächen immer mit dem Gefühl heraus, als sei meine Menschlichkeit, mein Menschsein durch die Begegnung gemindert, als ob man mich allein auf meine Krankheit reduziert hätte, als sei alles andere, das mich ausmacht, von mir abgefallen» (2).

Menschen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen werden in der Regel von ärztlichen Fachpersonen über die Natur ihrer Erkrankung und entsprechende Behandlungsmöglichkeiten aufgeklärt. Immer wieder konnte allerdings gezeigt werden, dass sich Erkrankte kurz nach einer entsprechenden Information für oder gegen eine Behandlung entscheiden müssen und kaum eine Möglichkeit haben, die Informationen zu reflektieren oder nachzufragen. Wie Cory Taylor dies erlebt hat, geht es bei den Gesprächen überwiegend um Symptome und Behandlungsmöglichkeiten, kaum aber einmal um die von den Betroffenen oftmals nicht ausgesprochenen Sorgen und Ängste im Zusammenhang mit Sterben und Tod. Auch erwarten Patient/-innen in einem zunehmend fragmentierten und oftmals von technischen Untersuchungen dominierten Gesundheitssystem, dass alle an der Behandlung Beteiligten denselben Kenntnisstand haben. Zudem möchten sie wissen, wer die medizinische Hauptansprechperson ist. Schliesslich wünschen Betroffene, dass der Einbezug von nahestehenden Menschen diskutiert wird und dass diesen die Möglichkeit gegeben wird, eigene Fragen zu stellen (3). Trotz ärztlicher Aufklärung haben Menschen mit ernsten Erkrankungen oft keine richtige Vorstellung des Behandlungsziels und häufig allzu optimistische Erwartungen bezüglich der zu erwartenden Überlebenszeit (4, 5). Und nicht selten werden schwierige Nachrichten wohl übermittelt, was aber nicht bedeutet, dass sie auch aufgenommen und verstanden werden: So konnten sich von 200 Menschen mit einer angeborenen Herzkrankheit, deren Ärzt/-innen der Ansicht waren, mit ihnen über ihre Lebenserwartung, über Möglichkeiten der Gesundheitlichen Vorausplanung und über Reanimationswünsche gesprochen zu haben, nur insgesamt zwei an ein solches Gespräch erinnern (6).

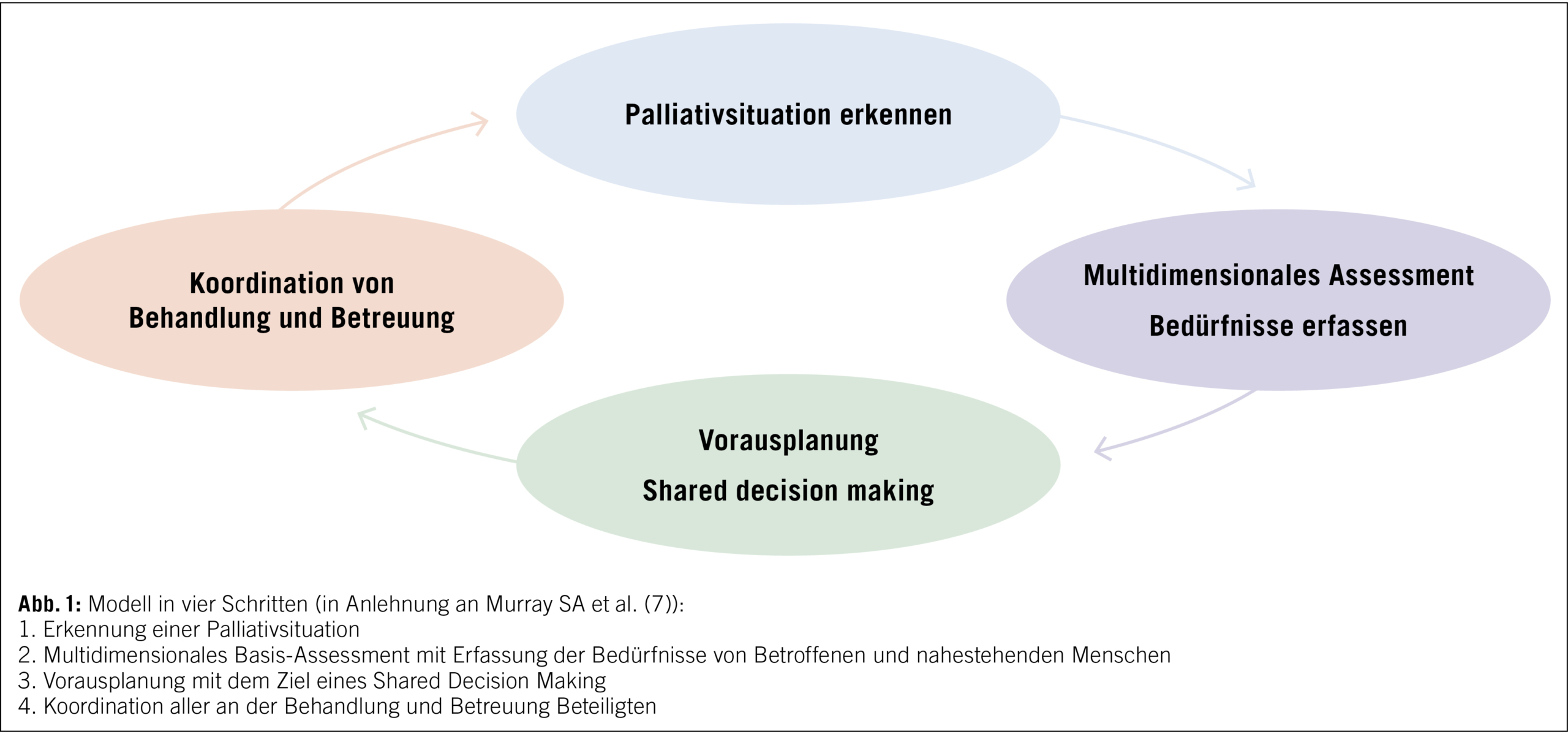

Wenn Ärzt/-innen im Gespräch den Bedürfnissen von Menschen mit einer fortgeschrittenen Erkrankung gerecht werden möchten, empfiehlt sich hierfür ein strukturiertes Vorgehen (Abb. 1) (7).

Kranke Menschen als Palliativpatienten/-innen erkennen: Eine Aufgabe für Ärzt/-innen in der Grundversorgung

Noch immer ist auch in Fachkreisen die Ansicht weitverbreitet, dass ernstlich erkrankte Menschen dann zu Palliativpatienten/-innen werden, wenn sie sterbend sind und alle erdenklichen kurativen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Die Unsicherheit darüber, welche Menschen sich in einer palliativen Situation befinden, ist nach wie vor ein wesentliches Hindernis für den Zugang insbesondere zu allgemeiner und zu spezieller Palliative Care (8). Gemäss dem im Rahmen der Nationalen Strategie Palliative Care 2010–2015 entstandenen Dokument «Allgemeine Palliative Care – Empfehlungen und Instrumente für die Umsetzung» ergibt sich eine Palliativsituation aus den Bedürfnissen der Erkrankten und der ihnen nahestehenden Menschen. Diese Bedürfnisse bestehen oftmals schon in einer Phase, in der durchaus noch Behandlungen in kurativer Absicht angezeigt sind und auch vorgenommen werden: Konkret geht es um die Linderung belastender Symptome, das möglichst lange Bewahren der Autonomie, eine sorgfältige gesundheitliche Vorausplanung und die Unterstützung bei schwierigen Entscheidungen; zudem ist eine Koordination der an der Behandlung beteiligten Fachpersonen sowie der aktive Einbezug der nahestehenden Menschen angezeigt und nicht zuletzt auch schon frühzeitig eine Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit Sterben und Tod, dem Umgang mit Sterbewünschen und der Gestaltung der letzten Lebensphase (9).

Es gehört zu den Aufgaben von in der Grundversorgung tätigen Ärzt/-innen sowie Pflegenden, bei fortschreitenden Erkrankungen daran zu denken, dass eine Palliativsituation vorliegen könnte, und entsprechende Schritte einzuleiten. Am ehesten wird man bei einem Menschen mit einem fortgeschrittenen Tumorleiden daran denken, dass die oben genannten Bedürfnisse vordringlich werden; daran denken sollte man aber auch unter anderem bei Menschen mit einer höhergradigen chronischen Herzinsuffizienz, mit einer raschen atembedingten Erschöpfung bei einer COPD, gehäuften Stürzen bei einem Morbus Parkinson oder auch einem ungewollten nennenswerten Gewichtsverlust bei einer Demenzerkrankung.

Nicht selten möchten kranke Menschen oder auch die ihnen nahestehenden Personen wissen, wie lange die Betroffenen noch zu leben haben. Daher versuchen Fachpersonen, die zu erwartende Überlebenszeit zu prognostizieren. Abgesehen von der Tatsache, dass in solchen Situationen oft ein Best-Case-Szenario kommuniziert und die Möglichkeit eines ungünstigen Verlaufs ausgeklammert wird, bedeutet das Abschätzen der Prognose noch immer eine grosse Herausforderung. Einigermassen korrekt bestimmen Ärzt/-innen die zu erwartende Überlebenszeit von Menschen, die nur noch wenige Tage leben, und auch von Menschen mit einer Lebenserwartung von über einem Jahr; dies gilt nicht nur für Patienten/-innen mit Tumorerkrankungen, sondern auch für solche mit z.B. einer Demenzerkrankung. Viel schwieriger ist die Prognosestellung bei Menschen, die voraussichtlich mehr als Tage und weniger als Monate oder mehr als Wochen, aber weniger als ein Jahr überleben werden (10). Vor über 20 Jahren wurden hierzu mehrere Scores, wie z.B. die Palliative Performance Scale (PPS) und der Palliative Prognostic Score (PaP Score), entwickelt, die es Fachpersonen erleichtern sollen, die Überlebensprognose abzuschätzen (11, 12). Diese Instrumente eigenen sich zur Beschreibung von Patientengruppen und dann insbesondere für Studienzwecke, nicht aber als Grundlage für ein Gespräch mit einem einzelnen kranken Menschen. Komorbiditäten und individuelle Besonderheiten werden in diesen Scores nicht berücksichtigt, was ihre Aussagekraft für das einzelne Individuum deutlich schmälert.

Die sogenannte Überraschungsfrage «Wäre ich überrascht, wenn mein Patient innerhalb der kommenden 6–12 Monate versterben würde?» eignet sich ohne weitere Abklärung ebenfalls nur sehr beschränkt zur Identifikation von Palliativpatient/-innen; in einer systematischen Review und Metaanalyse ergab sich für die Überraschungsfrage eine Sensitivität von 11.6–96.6 % und eine Spezifität von 13.8–98.2 % (13). Weitaus geeigneter sind Instrumente, welche die

– individuelle Krankheitssituation des kranken Menschen berücksichtigen;

– die Perspektive der Betroffenen selbst miteinbeziehen;

– ein multidimensionales Assessment ermöglichen;

– die palliativen Bedürfnisse erfassen

– und zugleich eine Unterstützung zur Kommunikation anbieten.

Bewährt zur Identifikation von Menschen mit palliativen Bedürfnissen haben sich der nur in englischer Sprache verfügbare Gold Standards Framework (GSF) https://www.goldstandardsframework.org.uk/, der insbesondere auch die Perspektive resp. den Überlebenswillen der Betroffenen miteinbezieht, sowie der an der Universität Edinburgh entwickelte und mittlerweile am Institut für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin der Universität Hannover angepasste und in die deutsche Sprache übersetzte Supportive & Palliative Care Indicators Tool (SPICT) https://www.spict.org.uk/the-spict/spict-de/. Dieser SPICT-DETM ist ein Leitfaden zur Identifikation von Menschen, die von einer Palliativversorgung profitieren können und bei denen ein palliatives Basis-Assessment sowie eine gesundheitliche Vorausplanung angezeigt sind. Ein begleitender Anwendungsleitfaden ermöglicht die Einschätzung von Bedürfnissen der betroffenen Person und bietet zugleich Unterstützung und Tipps zur Einleitung von Gesprächen über die Verschlechterung der Gesundheit und für Gespräche zur vorausschauenden Versorgungsplanung (14).

Multidimensionales Basis-Assessment

Damit nach Identifikation eines Menschen als Palliativpatient/-in die Behandlungsziele und ein Behandlungsplan gemäss dem Willen der betroffenen Person definiert werden können, empfiehlt sich ein Basis-Assessment: Sehr geeignet ist hierfür das vor über zehn Jahren von S. Eychmüller entwickelte SENS-Modell (15):

– Symptommanagement

Was macht aktuell am meisten Sorgen (körperliche, psychische Symptome, soziale Stressoren)? Welche sind die persönlichen Ressourcen?

– Entscheidung bzw. vorausschauende Planung

Persönliche Vorgeschichte, spirituelle und kulturell bestimmte Bedürfnisse, Erwartungen und Ziele des erkrankten Menschen, anstehende Entscheidungen, individuelle Planung der kommenden Lebensphase

– Netzwerk

Aktuelle Lebensumstände, privates Netzwerk, Netzwerk der Fachpersonen

– Support

Sorgen um Angehörige, Belastbarkeit von Angehörigen und nahestehenden Personen, finanzielle Belastungen von Angehörigen und nahestehenden Personen

Je nach Zustand und Verfassung des erkrankten Menschen kann dieses Basis-Assessment mit ihm selbst oder auch mit ihm nahestehenden Personen oder involvierten Fachpersonen erfolgen.

Das Team des Universitären Zentrums für Palliative Care am Inselspital Bern hat für den alltäglichen Gebrauch des SENS-Modells eine sehr hilfreiche Pocket Card entwickelt https://sens-plan.com/wp-content/uploads/2023/02/SENS-Pocket-Card_DE.pdf. Das Modell eignet sich nicht nur als Basis-Assessment, sondern auch zur Vorbereitung eines «Runden Tisches» im interprofessionellen Team und von Diskussionen über die Bedürfnisse und Grenzen, aber auch über Ressourcen der Patient/-innen und ihrer Angehörigen, als Werkzeug zur Erstellung eines Behandlungsplans sowie als Grundlage für Fallbesprechungen und Unterricht.

Zur Abgabe an Betroffene, insbesondere zur Vorbereitung von Gesprächen, eignet sich das ebenfalls vom Palliative Care Team des Inselspitals entwickelte Arbeitsblatt (Prompt-Sheet): https://sens-plan.com/wp-content/uploads/2022/07/SENS_Prompt-Sheet_Betroffene_de.pdf

Der richtige Zeitpunkt für ein Gespräch

Wenn ein erkrankter Mensch als Palliativpatient/-in identifiziert wurde und ein Basis-Assessment für angezeigt erachtet wird, geht es darum, den geeigneten Augenblick für ein entsprechendes Gespräch zu finden. Mittlerweile weiss man, dass es je nach Krankheitsbild und Verlauf eigentliche Schlüsselmomente gibt, die geeignet sind für Gespräche über die Natur der Erkrankung, die Prognose sowie die anstehenden Entscheidungen. Murray SA et al. lehnen sich in ihren Empfehlungen an die schon 1965 von Glaser und Strauss beschriebenen sogenannten death trajectories an (16, 17):

Krankheiten mit einer raschen funktionellen Verschlechterung kurz vor dem Lebensende

Diesen Verlauf beobachtet man typischerweise bei Erkrankten mit einem Tumorleiden. Zu einer Einschränkung ihres psychischen Wohlbefindens kommt es bei diesen Menschen zum Zeitpunkt der Diagnosestellung, nach der Spitalentlassung im Anschluss an die erste Therapie, bei einem Fortschreiten der Erkrankung unter Behandlung und schliesslich Tage bis Wochen vor dem Lebensende. Das sind diejenigen Situationen, in denen die Betroffenen oftmals verunsichert sind und empfänglich für vertiefende Gespräche. Dann sind auch Diskussionen über den zu erwartenden Verlauf der Erkrankung mit eventuell vorwegzunehmenden Entscheidungen angezeigt. Dies gilt insbesondere auch für Stadien der Erkrankung, in denen noch ein kurativer Ansatz verfolgt wird.

Erkrankungen mit intermittierenden funktionellen Verschlechterungen

Es sind dies in der Regel Menschen mit chronischem Organversagen, wie zum Beispiel bei COPD, fortgeschrittener Herz- oder Niereninsuffizienz oder auch einer Leberinsuffizienz. Diese Erkrankten werden häufig nicht oder viel zu spät als Palliativpatienten/-innen identifiziert, weshalb im Gespräch oftmals nur Therapiemöglichkeiten besprochen werden und kaum einmal potenzielle Entscheidungen über das Unterlassen oder Erbringen von lebensverlängernden Massnahmen. Bei diesen Menschen bietet sich insbesondere der Moment nach einer Spitalentlassung an, um Gespräche über die Prognose und sich daraus ableitende Entscheidungen zu führen. Wichtig ist es auch in Erfahrung zu bringen, ob Patient/-innen bei einer erneuten Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes nochmals hospitalisiert werden möchten.

Erkrankungen mit einer allmählichen, oftmals sich über Jahre hinziehenden funktionellen Verschlechterung

Hierzu gehören Menschen mit einer Demenz, aber auch Patienten und Patientinnen mit einer chronisch fortschreitenden neurodegenerativen Erkrankung oder auch mit einer zunehmenden Invalidisierung aufgrund Erkrankungen des Bewegungsapparates. Auch diese Menschen werden häufig nicht oder viel zu spät als Palliativpatienten/-innen erkannt. Der entscheidende Augenblick für ein Gespräch über die Prognose der Erkrankung wird oft verpasst, weswegen insbesondere bei Menschen mit Demenzerkrankungen Entscheidungen stellvertretend für urteilsunfähige Menschen gefällt werden müssen. Bei diesen Erkrankten gilt es, Gespräche über das weitere Vorgehen bei eventuell ungünstigem Verlauf so früh als möglich anzusetzen.

Allerdings sind diese Gespräche sehr behutsam zu führen: Antizipierte Entscheidungen zu einem sehr frühen Zeitpunkt einer Demenzerkrankung sind oftmals geprägt durch die gesellschaftliche Stigmatisierung der Demenz. Daher ist in der Beratung das sogenannte Behinderungsparadoxon zu berücksichtigen und den Erkrankten darzulegen, dass viele Menschen trotz aller Widrigkeiten durchaus Lebensqualität empfinden können (18). Man weiss auch, dass Menschen sich in einem frühen Stadium einer Demenzerkrankung nicht mit der Möglichkeit auseinandersetzen möchten, eines Tages nicht mehr zur Nahrungsaufnahme in der Lage zu sein. Daher sind sie zum Zeitpunkt der Diagnosestellung mehrheitlich auch nicht bereit, Entscheidungen bezüglich künstlicher Zufuhr von Flüssigkeit und Nahrung zu fällen (19).

Das patientenzentrierte Vorgehen nach dem Prinzip «Hope for the best, and prepare for the worst»

Zur Strukturierung eines entsprechenden Gesprächs kann z.B. das an der Universität von Edinburgh entwickelte REDMAP-Konzept https://www.spict.org.uk/wp-content/uploads/2023/10/REDMAP-Framework-Sept-2023.pdf verwendet werden:

R = Ready

Können wir über Ihre Krankheit und die Behandlung sprechen? Wer soll sonst noch an diesem Gespräch teilnehmen?

E = Expect

Was wissen Sie über Ihre Erkrankung? Was hat sich möglicherweise verändert? Manche Menschen machen sich Gedanken darüber …

D = Diagnosis

Was wir wissen ist …; wir wissen aber nicht …; wir hoffen natürlich, machen uns zugleich aber Gedanken darüber …Gibt es von Ihrer Seite offene Fragen oder Sorgen über den möglichen Verlauf Ihrer Krankheit?

M = Matter

Was erachten Sie als wichtig für Sie und Ihre Familie? Wozu möchten Sie in Zukunft in der Lage sein? Wie möchten Sie behandelt und betreut werden? Gibt es Dinge, die Sie keinesfalls möchten? Was würde (eine Ihnen nahestehende Person) zu dieser Situation sagen, wenn wir sie fragen würden? Warum würde sie dies sagen?

A = Action

Was wir tun können, ist …; Möglichkeiten zur Unterstützung sind …; das wird kaum hilfreich sein, weil …; das wird nicht funktionieren, wenn …

P = Plan

Lassen Sie uns im Voraus planen für die Situation, dass …; eine sorgfältige Vorausplanung ist ein ganz wichtiges Element zur guten Gesundheitsversorgung.

Murray SA et al. (17) geben einige ganz konkrete Empfehlungen, wie ein solches Gespräch geführt werden könnte:

«Wenn einer meiner Patienten eine Erkrankung wie die Ihrige hat, führe ich in der Regel ein Gespräch mit ihm über die Prognose resp. die zu erwartenden Verläufe. Es ist ja erfreulich, dass die Therapie diesmal erfolgreich war; auf der anderen Seite mache ich mir Gedanken, was sein wird, wenn Ihre Krankheit eines Tages nicht mehr wirksam behandelt werden kann.»

«Möchten Sie mit mir allein darüber sprechen, oder sollen wir noch jemanden aus Ihrem Familien- oder Freundeskreis beiziehen?»

«In diesem Gespräch sollten wir erfassen, wozu Sie jetzt und in Zukunft in der Lage sein möchten; auch möchte ich mit Ihnen über Ihre aktuelle Situation sprechen, welche Informationen Sie zu Ihrer Krankheit benötigen und welche Gedanken und Sorgen Sie sich machen, wenn Sie an Ihre Zukunft denken.»

«Darf ich Sie fragen, was Ihnen bisher zu Ihrer Krankheit mitgeteilt wurde und wie ein möglicher Verlauf aussehen könnte?»

«Was ist Ihnen wichtig, im Voraus festzulegen resp. zu entscheiden?»

«Es ist mir ein Anliegen, dass Ihre Lebensqualität so gut als möglich ist; ich habe auch die Möglichkeit, zum Erreichen dieses Ziels einen Spezialisten auf dem Gebiet der Palliative Care beizuziehen.»

Wichtig ist es, in diesen Gesprächen die Hoffnung des kranken Menschen auf eine Verbesserung ihres Gesundheitszustandes nicht zu zerstören und ihn gleichzeitig auf einen möglicherweise ungünstigen Verlauf vorzubereiten. Das Prinzip «Hope for the best, and prepare for the worst» wurde erstmals im Jahr 2003 von A.L. Back, einem Onkologen aus Seattle, beschrieben (20). Im Verlauf dieses Gesprächs ist es von Bedeutung, immer wieder Pausen einzulegen, in denen Betroffene sich Fragen überlegen und Emotionen wie Angst und Wut zum Ausdruck bringen können.

Im medizinischen Alltag werden die Krankheitsverläufe immer weniger den oben beschriebenen klassischen death trajectories entsprechen, da vor allem ältere Menschen nicht nur unter einer Tumorerkrankung oder einer Organinsuffizienz oder einer zunehmenden Altersgebrechlichkeit leiden, sondern multimorbid sind mit einer Überlagerung der death trajectories. So werden Menschen mit einer fortgeschrittenen Organinsuffizienz oftmals auch gleichzeitig unter Beschwerden bei ausgeprägten degenerativen Veränderungen des Bewegungsapparates leiden, kognitiv beeinträchtigt sein und im Verlauf eine Schenkelhalsfraktur und eine Pneumonie erleiden. Neben diesen somatischen Problemen werden sie psychische Belastungen erleben, unter Umständen eine Depression oder eine Angststörung entwickeln, möglicherweise einen Umzug in eine Langzeitpflegeinstitution akzeptieren müssen und zugleich eine Veränderung ihrer Rolle und zunehmenden Kontrollverlust beklagen (7). Dies bedeutet auch, dass im Verlauf die multidimensionalen Behandlungsziele und -wünsche immer wieder neu zu klären sind und die Gesundheitliche Vorausplanung einem kontinuierlichen Prozess entsprechen sollte.

Auch gilt es zu berücksichtigen, dass der Verlauf von Tumorerkrankungen angesichts der neuesten therapeutischen Entwicklungen immer weniger regelhaft verlaufen wird. Gezielte onkologische Behandlungen, wie die Behandlung von fortgeschrittenen nicht kleinzelligen Lungentumoren mit Tyrosinkinase-Inhibitoren oder auch von metastasierenden Melanomen mittels Immuntherapie, werden dazu führen, dass auch bei fortgeschrittenen Tumorerkrankungen gewisse Menschen eine sehr günstige Prognose haben, währenddem dies bei anderen nicht der Fall ist (21). Bei prognostischer Unsicherheit empfehlen sich zum Beispiel folgende Sätze (22):

– «Aktuell ist es ausgesprochen schwierig zu sagen, wie sich Ihre Erkrankung entwickeln wird; wäre es hilfreich für Sie, mit mir darüber zu sprechen, wie es Menschen in einer ähnlichen Krankheitssituation wie der Ihrigen ergangen ist?»

– «Können wir gemeinsam über den Umgang mit der Ungewissheit, wie der Verlauf Ihrer Erkrankung sein wird, reden?»

Gesundheitliche Vorausplanung – Advance Care Planning (ACP)

Die genannten Gespräche sind zugleich Grundlage und elementarer Bestandteil einer sorgfältigen Gesundheitlichen Vorausplanung. Aus den Diskussionen werden sich die Behandlungsziele ergeben: Was soll mit der Behandlung erreicht werden? Was steht dabei im Vordergrund – ein langes Überleben oder eine möglichst gute Lebensqualität? Welche Belastungen werden zur Erreichung des Behandlungsziels in Kauf genommen? Erst wenn kranke Menschen Gelegenheit hatten, mit einer Fachperson über ihre Erkrankung, die möglichen Verläufe, die Prognose und die infrage kommenden Behandlungen zu sprechen und Behandlungsziele zu definieren, soll über gewünschte oder nicht durchzuführende medizinische Massnahmen wie Wiederbelebung, Behandlung auf einer Intensivstation oder auch ganz konkret über den bevorzugten Ort der Behandlung bei sich verschlechternder Situation gesprochen und entschieden werden. Im Rahmen der Besprechung dieser potenziell lebenserhaltenden Massnahmen kann darauf eingegangen werden, was eine Reanimation oder auch eine Beatmung auf einer Intensivstation für diesen Menschen in der konkreten Krankheitssituation bedeutet und welche die Chancen und die Risiken sind.

Gemäss dem mittlerweile in vielen Regionen der Schweiz eingeführten Konzept der Gesundheitlichen Vorausplanung empfiehlt es sich, bei ernstenw fortgeschrittenen Erkrankungen neben einer Patientenverfügung auch eine sogenannte Ärztliche Notfallanordnung (ÄNO) und einen Behandlungsplan zu erstellen (23).

Eine Ärztliche Notfallanordnung kommt in einer lebensbedrohlichen Notfallsituation zur Anwendung, in der das medizinische Personal zur Lebensrettung oder Vermeidung ernsthafter Schäden sofort handeln muss. Die in einer Ärztlichen Notfallanordnung angeordneten Massnahmen orientieren sich an konkreten Behandlungszielen (Lebensverlängerung oder Leidenslinderung). Sowohl das Behandlungsziel wie auch die angeordneten Massnahmen müssen zwingend mit der betroffenen resp. der stellvertretend für sie entscheidenden Person in einem ärztlichen Gespräch festgelegt werden. Im Gegensatz zu einer Patientenverfügung, die sogenannt vertretungsfeindlich ist und daher nicht von einer Drittperson für einen urteilsunfähigen Menschen erstellt werden kann, kann eine Ärztliche Notfallanordnung auch von einer stellvertretend für einen urteilsunfähigen Menschen entscheidenden Person unterzeichnet werden. Selbstverständlich sind Ärztliche Notfallanordnung und Patientenverfügung inhaltlich aufeinander abzustimmen.

Koordination von Behandlung und Betreuung

Auch ein Behandlungsplan, der ebenfalls abgestimmt sein muss auf eine evtl. vorliegende Patientenverfügung und eine Ärztliche Notfallanordnung, kann von einer ärztlichen oder auch nicht ärztlichen Fachperson für urteilsfähige und auch für urteilsunfähige Menschen erstellt werden. Der Behandlungsplan dient über die Gesundheitliche Vo- rausplanung hinaus der Koordination und Kommunikation unter den verschiedenen an der Behandlung beteiligten Fachpersonen. Neben den Personalien des betroffenen Menschen enthält er Angaben zu den wichtigsten Bezugspersonen, zu den in die Behandlung involvierten Fachpersonen, den relevanten Diagnosen, den Behandlungszielen und -wünschen sowie den antizipierten Entscheidungen zu den lebenserhaltenden medizinischen Massnahmen; er enthält bei ernster Erkrankung aber auch Angaben zum gewünschten Betreuungsort (Sterbeort) bei Verschlechterung des Gesundheitszustandes und insbesondere auch Angaben zur Dauer- und zur Reservemedikation. Für die medizinische Behandlung in den zu erwartenden Notfallsituationen eignet sich ein sogenannter Notfallplan, der – nicht zu verwechseln mit der Ärztlichen Notfallanordnung – einem Extrakt aus dem Behandlungsplan entspricht mit den Angaben über im Notfall zu avisierende Bezugs- und Fachpersonen, über Wünsche betreffend Spitaleinweisung und über die wichtigsten Notfallmedikamente, die für diese Situationen bereitgestellt sein müssen und vom kranken Menschen selbst resp. den ihn betreuenden Fach- und Bezugspersonen verabreicht werden können. Ein Beispiel für einen Behandlungsplan mit entsprechenden Angaben zu Reservemedikamenten findet sich auf der Homepage von «Gesundheitliche Vorausplanung beider Basel»: https://www.gesundheitliche-vorausplanung-bb.ch/formulare

Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH

Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel, uniham-bb

Kantonsspital Baselland

Rheinstrasse 26

4410 Liestal

Der Autor hat keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

1. Brodkey H. Die Geschichte meines Todes; Rowohlt Verlag Hamburg 1996

2. Taylor C. Sterben – eine Erfahrung; Ullstein Verlag Berlin 2016

3. Engel M, Kars MC, Teunissen SCCM, van der Heide A. Effective communication in palliative care from the perspectives of patients and relatives: A systematic review. Palliat Support Care. 2023 Oct;21(5):890-913

4. Jackson VA, Jacobsen J, Greer JA, Pirl WF, Temel JS, Back AL. The cultivation of prognostic awareness through the provision of early palliative care in the ambulatory setting: a communication guide. J Palliat Med. 2013 Aug;16(8):894-900

5. Young AL, Lee E, Absolom K, et al. Expectations of outcomes in patients with colorectal cancer. BJS Open. 2018;2(5):285–92

6. Tobler D, Greutmann M, Colman JM, Greutmann-Yantiri M, Librach LS, Kovacs AH. End-of-life in adults with congenital heart disease: a call for early communication. Int J Cardiol. 2012 Mar 22;155(3):383-7

7. Murray SA, Boyd K, Moine S, Kendall M, Macpherson S, Mitchell G, Amblàs-Novellas J. Using illness trajectories to inform person centred, advance care planning. BMJ. 2024 Mar 1;384

8. Radbruch, Lukas / Payne Sheyla (2011): Standards und Richtlinien für Hospiz- und Palliativversorgung in Europa: Teil 1 und 2. Weissbuch zu Empfehlungen der Europäischen Gesellschaft für Palliative Care. In: Zeitschrift für Palliativmedizin 12, S. 224

9. Allgemeine Palliative Care. Empfehlungen und Instrumente für die Umsetzung. Bundesamt für Gesundheit BAG, Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren GDK und palliative.ch 2015

10. Orlovic M, Droney J, Vickerstaff V, Rosling J, Bearne A, Powell M et al. Accuracy of clinical predictions of prognosis at the end-of-life: evidence from routinely collected data in urgent care records. BMC Palliat Care. 2023 Apr 26;22(1):51

11. Anderson F, Downing GM, Hill J, Casorso L, Lerch N. Palliative performance scale (PPS): a new tool. J Palliat Care. 1996 Spring;12(1):5-11

12. Maltoni M, Nanni O, Pirovano M, Scarpi E, Indelli M, Martini C et al. Successful validation of the palliative prognostic score in terminally ill cancer patients. Italian Multicenter Study Group on Palliative Care. J Pain Symptom Manage. 1999 Apr;17(4):240-7

13. White N, Kupeli N, Vickerstaff V, Stone P. How accurate is the ‚Surprise Question‘ at identifying patients at the end of life? A systematic review and meta-analysis. BMC Med. 2017 Aug 2;15(1):139.

14. Afshar, K., Feichtner, A., Boyd, K. et al. Systematic development and adjustment of the German version of the Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT-DE). BMC Palliat Care 17, 27 (2018)

15. Eychmüller S. SENS macht Sinn – Der Weg zu einer neuen Assessment-Struktur in der Palliative Care [SENS is making sense – on the way to an innovative approach to structure Palliative Care problems]. Ther Umsch. 2012 Feb;69(2):87-90

16. Glaser BG, Strauss AL. Awareness of dying; IL: Aldine Publishing Chicago 1965

17. Murray SA, Kendall M, Mitchell G, Moine S, Amblas Novellas G et al. Palliative care from diagnosis to death. BMJ. 2017;356

18. Albrecht GL, Devlieger PJ. The disability paradox: high quality of life against all odds. Soc Sci Med. 1999 Apr;48(8):977-88

19. Anantapong K, Barrado-Martín Y, Nair P, Rait G, Smith CH, Moore KJ et al. How do people living with dementia perceive eating and drinking difficulties? A qualitative study. Age Ageing. 2021 Sep 11;50(5):1820-1828

20. Back AL, Arnold RM, Quill TE. Hope for the best, and prepare for the worst. Ann Intern Med. 2003 Mar 4;138(5):439-43

21. Geijteman ECT, Kuip EJM, Oskam J, Lees D, Bruera E. Illness trajectories of incurable solid cancers. BMJ. 2024 Mar 1;384

22. Kimbell B, Murray SA, Macpherson S, Boyd K. Embracing inherent uncertainty in advanced illness. BMJ. 2016 Jul 18;354

23. Bundesamt für Gesundheit BAG und palliative.ch. Gesundheitliche Vorausplanung mit Schwerpunkt «Advance Care Planning». Nationales Rahmenkonzept für die Schweiz. Bern 2018

Therapeutische Umschau

- Vol. 81

- Ausgabe 4

- August 2024